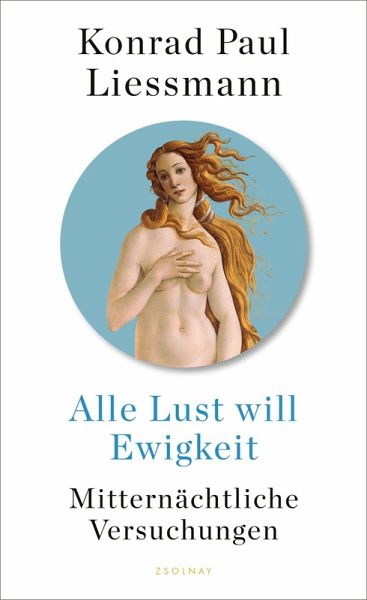

Alle Lust will Ewigkeit (eBook, ePUB)

Mitternächtliche Versuchungen

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 26,00 €**

8,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

"Liessmann denkt, und er denkt laut; und es gibt in unserer Republik niemanden, dem ich lieber zuhöre." (Michael Köhlmeier) In seinem neuen Buch holt der Philosoph zwölf zentrale Fragen aus Nietzsches ,Zarathustra' in die Gegenwart. Die zentralen Fragen des menschlichen Lebens innerhalb der zwölf mitternächtlichen Glockenschläge: Nietzsches "O Mensch! Gib Acht!" nähert sich in nachtschwarzen Gedanken den Abgründen des Menschseins, den unbewussten Tiefen unserer Gefühle und Affekte und dem bis zur Unerträglichkeit gesteigerten Spannungsfeld von Schmerz und Lust, von Leben und Tod. Wel...

"Liessmann denkt, und er denkt laut; und es gibt in unserer Republik niemanden, dem ich lieber zuhöre." (Michael Köhlmeier) In seinem neuen Buch holt der Philosoph zwölf zentrale Fragen aus Nietzsches ,Zarathustra' in die Gegenwart. Die zentralen Fragen des menschlichen Lebens innerhalb der zwölf mitternächtlichen Glockenschläge: Nietzsches "O Mensch! Gib Acht!" nähert sich in nachtschwarzen Gedanken den Abgründen des Menschseins, den unbewussten Tiefen unserer Gefühle und Affekte und dem bis zur Unerträglichkeit gesteigerten Spannungsfeld von Schmerz und Lust, von Leben und Tod. Welch zentrale Dimension für unser politisches und kulturelles Selbstverständnis dieser geheimnisvolle Text darstellt, zeigt Konrad Paul Liessmann, indem er Nietzsches Denkbewegungen und Sprachfiguren auf überraschende, auf provozierende Weise in unsere Gegenwart und in unser Leben weiterführt - von der Mitternacht bis zur Ewigkeit.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, L ausgeliefert werden.