Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Zwischen Heimat und Hollywood: Selten war die deutschsprachige Literatur so welthaltig wie heute. Ein Ausblick auf die neuen Bücher

Sie sind alle wieder da in diesem neuesten Herbst, die alten und die neuen Protagonisten aus der Welt der deutschsprachigen Literatur. Die alten Könige, die jungen Streber, die Schaumschläger, die Eindringlinge, die ewigen Platzhirsche und die echten Revolutionäre. Während einige sich vor Jahren in einer Endlosschleife verirrt haben, aus der sie sich ein Leben lang nicht mehr herausschreiben können, jagen andere von Idee zu Idee, von Neuerfindung zu Neuerfindung.

Einer der größten Neuerfinder der deutschen Gegenwartsliteratur ist der Unternehmer und Schriftsteller Ernst-Wilhelm Händler (8). Der sich mit jedem neuen Buch tief in ein neues Gesellschaftssystem hineinfräst und dieses mit den Mitteln der literarischen Tradition umkreist und erleuchtet, wie es kein zweiter kann. Klingt synthetisch, ist aber ungeheuer lebendig und widerständig und klug. Dieses Mal ist es die Welt der Literatur, der sogenannte Literaturbetrieb. Ein alter, mächtiger, patriarchalischer Verleger, nach dem eine ganze Kultur benannt worden ist (wer dabei nicht an den Suhrkamp-Verleger Unseld denkt, hat die letzten zwanzig Jahre kein Feuilleton gelesen) zwingt einen freien Schriftsteller in seinen Verlag, um das Buch eines Erfolgsautors zu beenden. Er entdeckt zu spät, daß es seine eigene Lebensgeschichte ist, die ihm gestohlen wurde und die er nun unter fremdem Namen für einen Fremden fertigstellen soll. Es geht um das Verhältnis von Leben und Literatur, es geht um Macht, und es geht um uns. Daß der Verlag, in dem dieses Buch erscheint, der des einst verstoßenen Unseld-Sohnes ist, wird das Gerede des Betriebs schön am Laufen halten.

Währenddessen können wir uns schon einmal mit diesem erstaunlichen Experiment beschäftigen. 400 Seiten Roman und nur ein Mensch. Jonas erwacht eines Morgens - und ist allein auf der Welt. Menschen, Tiere, alle sind über Nacht verschwunden. Wir wissen nicht wieso und nicht wohin. Außerirdische, eine geheimnisvolle Bombe, eine Flucht von allen ins Nirgendwo? Jonas ist übriggeblieben, und sein Erfinder, der junge Wiener Autor Thomas Glavinic (6), schickt ihn auf eine Reise durch die leere Welt. Kein Romanstoff könnte langweiliger und ermüdender sein. Glavinic macht daraus ein wahnsinnig poetisches und spannendes Werk.

Auch der Österreicher Christoph Ransmayr (4), mehr als zehn Jahre liegt das Erscheinen seines letzten Romans "Morbus Kitahara" zurück, läßt seine Helden in letzte Einsamkeiten reisen. Zwei Brüder suchen in Osttibet den letzten weißen, unentdeckten Fleck der Welt, den fliegenden Berg. Sie finden ihn, sie glauben ihn zu finden, doch nur einer der beiden kehrt zurück. Die Geschichte erinnert von fern an das Drama von Ransmayrs Freund und Reisegefährten Reinhold Messner und dessen Bruder, der auf einer gemeinsamen Expedition unter noch immer ungeklärten Umständen starb. Ransmayr hat für sein Buch die Versform gewählt. 350 Seiten Verse, das klingt nach Schrecken, doch es ist die passende Form für diese Geschichte aus einer archaischen Welt der Gegenwart. Man liest sich schnell hinein.

Einige hundert Kilometer südwestlich hätte der Reisende auf den entschlossenen Reporter Helge Timmerberg (2) treffen können. Schon fast eine Legende aus alten "Tempo"- und anderen Zeiten, reist er mit seiner grauen Mähne auf knapp zweihundert Seiten durch das Indien der Gegenwart und bereitet uns auf die unübersehbare Zahl indischer Bücher zum diesjährigen Buchmesseschwerpunkt vor. "Fiction oder Non-Fiction?" fragt ihn die alte Korrespondentin, die er bei seiner Ankunft in Delhi besucht. "Non-Fiction", sagt er stolz, und sie entgegnet, oh, da müsse er sich beeilen, wenn er noch in den Himalaja wolle, die Pässe würden demnächst geschlossen. Der Nachteil der Wirklichkeitsbeschreiberei: ständig muß man hetzen.

Wie auch Thomas Meinecke (13), den man meist mit Plattenkoffer unterm Arm, unterwegs von einem "Auflegen" zum anderen, trifft. Der hat in einem neuen Erzählungsband aufs herrlichste "historische Kippmomente der sexuellen Kulturen" festgehalten und nacherzählt. Und vor allem findet der gender- und theoriebegeisterte Meinecke in diesen Geschichten über Andy Warhol, Richard Gere und Cindy Crawford zu einer theoriegrundierten, aber kaum mit Theorie prahlenden Erzählfreude wie seit langem nicht mehr.

Oooh, die Hochglanzwelt, der schwule Glamour, das ist aber nicht die Welt des Schweizer Autors Peter Stamm (18). Die Ruhe in seinen Büchern ist schon legendär. In seinem neuesten ist es wieder ganz besonders still. Er hat inzwischen fast schon so etwas wie eine Gemeinde um sich und seine Bücher versammelt. Aber auch jede Menge Feinde, die behaupten, hinter all der Stille und all den gläsernen Menschen fände sich kein Geheimnis, sondern: Nichts. Doch wir wissen, in Wahrheit ist dort: Poesie.

Und dieser frühere Poet der Stille hat als Protagonisten seines neuen Romans einen Terroristen gewählt. Christoph Peters (7) beschreibt das Leben eines gescheiterten deutschen Selbstmordattentäters in Ägypten im Jahr 1993. Peters (auf unserem Bild leider unsichtbar), der sich selbst als geläuterten "katholischen Fundamentalisten" bezeichnet, wagt viel beim Versuch, die Motive des jungen Terroristen nachvollziehbar zu machen. Im Gespräch mit dem um seine Begnadigung bemühten deutschen Botschafter, der einst RAF-Sympathisant war, entwickelt Peters eine Phänomenologie des Terrors, die er über weite Strecken überzeugend und spannend erzählt und die ihm an entscheidenden Punkten dann doch phrasenhaft und ausgedacht gerät.

Die politische Autorin und ewige Kleinschreiberin Kathrin Röggla (1) (also kathrin röggla) beschreibt in zwei Essays ihre Faszination für Katastrophen. "es ist so. mich faszinieren katastrophen . . . ganz einfach, weil ich mit dem phantasma der atomkatastrophe aufgewachsen bin und mich in diesem genre quasi zuhause fühle." Das Genre sind Katastrophenfilme, und Röggla beschreibt diese Katastrophenerfahrung als Stadterfahrung, schreibt sie, von den Baldwin Hills aus Los Angeles überblickend. Und beschwört die moderne Großstadt als Ort der "sozialen realitäten, widersprüche - also der ort der literatur und somit in doppelter hinsicht der ort meiner existenz".

Das Gegenteil dessen, was Florian Illies (14) als Sehnsuchtsort einer imaginären oder wirklichen "Vormoderne" in seinem Heimatstädtchen Schlitz erkennt. Ein Fluchtpunkt aus der Welt des Hybriden und der ewigen Beschleunigung heraus. "Die Welt rast voran, aber an der Wand neben dem Kachelofen im Schwarzen Grund 17 geht die Zeit auch schon mal rückwärts. Nicht zuletzt deshalb hat dieses Haus eine solche magnetische Anziehungskraft, die man selbst auf Satellitenbildern zu spüren meint."

Und dieser Mann blickt gerade eher in zukünftige Welten. Jakob Arjouni (16), der einst den großen Detektiv Kayankaya erfand und uns mit "Magic Hoffmann" den schönsten Wenderoman schenkte. Sein neues Buch ist ein Zukunftsroman aus dem Jahr 2064. Die Welt ist durch eine Mauer in Arm und Reich geteilt, und es regieren Terrorangst und totale Überwachung. Sehr gut gemeint und sehr ausgedacht.

Auch der Österreicher Wolf Haas (21) hatte mit einem Krimihelden geradezu kultischen Erfolg, doch nach seinem letzten "Brenner"-Roman erklärte er, damit sei jetzt Schluß. Er wolle ganz was anderes machen. Alle sagten: Das wird schwierig. Daß er es seinen Lesern aber so schwermachen würde, das ist dann doch eine Überraschung. Statt einen Roman zu schreiben, läßt er eine Dame namens "Literaturbeilage" auf mehr als zweihundert Seiten einen Romanautor namens Haas über einen Roman interviewen, von dem wir nur in Andeutungen die (sehr schöne) Handlung erfahren. Das kann man nicht wirklich durchlesen, und man hätte sich so sehr gewünscht, daß ihn irgend jemand vor dieser, ja nun: "Idee" bewahrt hätte.

Da ist der alte Erinnerungsmeister Walter Kempowski (gerade nicht im Bild) traditioneller. Er erzählt noch einmal eine Ostpreußengeschichte, eine Fluchtgeschichte, eine Geschichte vom Ende des Krieges. Alle treten noch einmal auf im alten Gut Georgenhof, SS-Männer, flüchtende Juden, Zwangsarbeiter, ahnungslose Kinder und eine gute, alte Familie, die im Angesicht des letzten Schreckens noch Silberlöffel zählt und putzt.

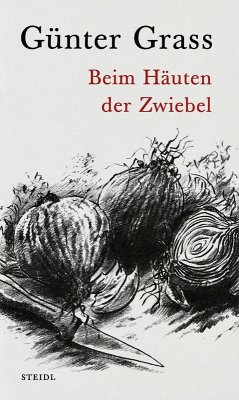

Ja, und unserem Nobelpreisträger war da ja noch ein kleines Lebensdetail wieder eingefallen, mit dem er den Betrieb ein weiteres Mal am Laufen hält, mit einem Buch, das in seinem endlos mäandernden Umständlichkeitsstil mehr verschweigt als verrät. Aber das mit großen Worten. Das ist aber noch längst nicht das letzte Geheimnis des Günter Grass (15). Oder wissen Sie schon, wo er eigentlich am 11. September war? Also.

Am ersten Jahrestag der Anschläge war der Held von Thomas Hettches (20) neuem Roman in New York. Er sucht die Spuren eines jüdischen Emigranten, über den er eine Biographie schreiben will, und verliert auf der Suche seine Frau. Auf der Suche nach ihr gerät er immer tiefer in das Land hinein, ins Landesinnere und in die Mythenwelt des amerikanischen Films. Es ist auch eine Suche nach sich selbst, dem eigenen Herkommen, und daß ein deutscher Autor im Jahr 2006 dies nicht nur in der deutschen Geschichte, sondern eben auch in der Bilderwelt von Hollywood sucht, ist sehr erfreulich. Doch die Reise ist auch eine Reise in ein untergehendes Reich. Amerika ist das späte Rom. Präsident Bush der Claqueur des letzten Niedergangs.

Auch Helmut Krausser (12) (Jahrgang 1964, wie Hettche und Arjouni) läßt seinen Erzähler eine Auftragsbiographie schreiben. Ein sterbender Industrieller erzählt ihm die Geschichte der Liebe seines Lebens. Eine ewig verfehlte Liebe natürlich, die einst im Luftschutzkeller bei einem Fliegerangriff schüchtern begann. Dann wird ihm die Geliebte per Landverschickung entzogen, und sein Leben lang wird er sie suchen, immer wieder kurz finden, um sie schließlich endgültig zu verlieren. Wir durchstreifen die deutsche Geschichte, Studentenbewegung, RAF, Flucht in die DDR und wieder zurück. Wer hatte gesagt, daß die deutsche Gegenwartsliteratur zu wenig will, zu wenig wagt?

Alles Unsinn! Lesen Sie doch zum Beispiel einmal den neuen Roman von Bernd Schroeder (9). Das ist auch eine Jahrhundertgeschichte. Die Geschichte des Hochstaplers, Akademikers, genialen Geschichtenerfinders und möglichen Mörders Karl Hau. Der sich die Ehe mit Lina Molitor erschlich, mit ihr nach Amerika floh und - vielleicht - wenige Jahre später seine Schwiegermutter ermordete. Dafür zum Tode verurteilt und später zu lebenslanger Haft begnadigt wurde und in der Weimarer Republik zwei sensationelle Bestseller über sein Schicksal schrieb - was für ein Buch, was für eine Geschichte!

Wie auch Felicitas Hoppe (19), die große Sprachumtänzlerin, Weltreisende im Container, aber immer frisch gebügelt. Wie sie die Geschichte von Johanna von Orléans in ihrem neuen Buch nicht erzählt, wie sie sie umspringt und weitererzählt, umerzählt, von den wahren Protokollen ihres Prozesses erschüttert, wie sie sie als Sprungbrett in eine neue Welt benutzt und sich weit hinüberschießen läßt, in ein Johanna-Universum - zum Staunen.

So wie das Strauß-Universum, die Welt von Botho Strauß (17), die eigentlich die unsrige ist, deren Bewohner er aber mit einer sonderbaren Röntgenbrille durchleuchtet. Ihre Sehnsucht, ihre Einsamkeit, die stolzen und lächerlichen Gedanken. Strauß hat einmal gesagt, er schreibe eigentlich immer nur am selben Buch. Aber dieses eine wird mit jedem Neuerscheinen besser.

Die Welt der weisen Darmstädterin Gabriele Wohmann (10) muß weniger hell durchleuchtet werden. Die Geheimnisse der langsam alternden Bewohner ihrer Geschichtenwelt liegen offen zu Tage. Und auch ihr Humor. Sie leben so lange schon zusammen, daß die ewige Frage "Heiraten oder nicht" zu einem letzten Witz geworden ist. Die Kinder sagen über ihre Vorgänger: "Meine Eltern haben eine bescheuerte Angst davor, eines schönen Tages die älteste Generation zu sein." Und die Eltern sagen: "Es wird zur Zeit zu viel gestorben."

Deshalb heißt es: lieben, was das Leben noch möglich macht. Wie Martin Walsers (5) greiser Held, der gegen Ende seines Lebens einer wahren Körpersucht erliegt und von seiner Frauengier fast getötet wird: "Er ist enttäuscht. Er hatte gehofft, im Alter nehme eine Art Sterbebereitschaft zu." Doch er hat sich getäuscht. Nur Lebensbereitschaft. Letzte Lebensgier.

Auch die neununddreißigjährige Annette Pehnt (11) schreibt vom Alter und von der Zeit, die ganz gewiß kein Heldentum mehr verspricht. Wenn keine Erinnerung mehr bleibt, wenn die Demenz regiert. Die Welt des Pflegeheims, des letzten Abschieds. Es ist allerdings unendlich schwer, dieser Welt des letzten Schweigens eine literarische Dramatik abzugewinnen.

Wie schön das Bild, das der Schweizer Autor Thomas Hürlimann (3) für den Beharrungswillen des Lebens gegen den Tod fand. Vierzig Rosen bekommt Marie Jahr für Jahr für Jahr von ihrem Mann. Ein ewiges Ritual gegen das Altern. Für immer vierzig. Und die Welt um sie herum, ihre Welt des Aufstiegs bis in die höchsten Staatsämter hinein, verfällt. Der Mensch verfällt. Die vierzig Rosen kommen jedes Jahr. Schön und frisch wie immer. Irgendwann erscheinen sie nur noch als Hohn. Als grausames Bild des eigenen Verfalls. Marie: "Wir haben die Zeit herausgefordert. Wir haben sie zu stauen versucht. Und jetzt, Max, jetzt demonstriert sie uns ihre Macht!"

VOLKER WEIDERMANN

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension

© Perlentaucher Medien GmbH