Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Barbara Honigmanns Buch "Bilder von A." erzählt von einer Liebe im Ost-Berliner Theatermilieu. Wie bei dieser Autorin zu erwarten, steckt aber viel mehr dahinter.

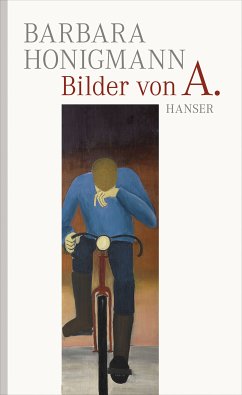

Im Rückblick wirkt sie immer etwas kitschig, die taufrische Liebe. Da wird die Frau vor dem radelnden Manne auf dessen Fahrradstange geparkt und durch die ganze Stadt gefahren. Der besondere Umstand des Lebens in der DDR, eines Staates, der so vieles verbietet, auch das Transportieren der Geliebten quersitzend auf dieser Stange, beflügelt nur die Hysterie des vor Aufregung kreischenden Paars. Kurven! Tempo!

"Bilder von A." erzählt von einer heftig geführten Liebe im Theatermilieu von Ost-Berlin. Heinrich von Kleist, der auf dem Spielplan steht, bringt die Ich-Erzählerin zu Regisseur "A.", er heißt bald "der Meister", sie "die Muse". Man teilt das gleiche Lebensgefühl und erkennt einander bei Besuchen zu Hause dank eindeutiger Identitätssignale: Giacometti, Picasso, Thomas Brasch, ein Gedicht von Else Lasker-Schüler, ein schwerwiegendes Zitat. Caspar David Friedrichs Bild "Mönch am Meer" löst bei beiden die gleiche Melancholie aus, und dass Kleists Preußenbild auch auf das eigene Umfeld in der DDR übertragbar ist, muss nicht groß erklärt werden: "dies Land ein Grabhügel aus der See". Was soll da schiefgehen?

Und so beginnt sie, Form anzunehmen, diese Künstlerbeziehung, von der Barbara Honigmann mit leiser Empörung und liebevoller Verwunderung erzählt. Ihr Blick gilt dem temperamentvollen "Fluchttier" A., einem SED-Mitglied, aber "kein SED-Tölpel", der mit Beginn der großen Ausreisewelle noch vor der Geliebten die DDR verlässt, um im Westen Karriere zu machen. Die Liebe erwächst aus festgelegten romantischen Codes: Briefe, die unter der Tür hindurchgeschoben werden; Zettelchen mit ein paar Zeilen eines Gedichts; Kunstpostkarten, über die man sich einer gemeinsamen Schnittmenge versichert. Kein Wunder, dass eine solche auf Spontaneität aufgebaute "Theaterliebe" den Wechsel des Systems und der Kommunikationsmittel, die träge Vermittlung der Liebeszeichen durch die Post, einfach nicht verträgt.

Er ist auf Zeit geschlossen, der Pakt zwischen dem "blonden, blauäugigen Gewittergoi" A. und seiner dunkeläugigen, fünfzehn Jahre jüngeren Geliebten. Die Mutter ist irritiert, "so ein richtiger Germane, und auch noch Preuße", wie soll das gehen? Die Tochter weist sie zurecht: Sie, die Mutter, sei schließlich (wie übrigens auch Honigmanns eigene Eltern) "im Gegensatz zu den meisten anderen Juden, nach allem, was geschehen war, wieder in dieses germanische Land" zurückgekehrt. Nun solle sie sich bitte auch nicht über den neuen Anhang wundern. Im Brandenburgischen sei der Typ eben oft anzutreffen. Ein Typ mit Anspruch: A. möchte gewisse Gesprächsthemen ausgespart wissen. Dazu zählen seine Ehe und die Frage nach Marmelade, vor allem aber die Herkunft. "Als wären wir vater-, ja namenlos."

Barbara Honigmann hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sich ihre Prosa aus autobiographischen Quellen speist. Tatsächlich hat sie von 1972 bis 1975 als Dramaturgin und Regisseurin in Brandenburg gearbeitet, an der Berliner Volksbühne und am Deutschen Theater. Sie inszenierte als Montage Kleists "Dichter in Preußen", das die Zensur damals sofort verbot. Die Aufführung wird in dem explizit nicht Roman genannten Text gestreift. Die Figur "A." dürfte inspiriert sein vom Theaterregisseur Adolf Dresen, der 2001 verstarb.

In der erzählerischen Umsetzung ergibt sich freilich ein eigenständiger Text. Seine Kraft bezieht er aus dem Wissen um A.s Tod, der ein Memento erwirkt, das als wiederkehrender Refrain die Erinnerung unterbricht: "A. ist jetzt tot." Der Satz, der immer anders klingt, mal Vergegenwärtigung, Wut, Trauer ausdrückt, scheidet zwischen dem "Damals" und "Danach", das so charakteristisch ist für das Werk von Barbara Honigmann. Und so schiebt sich unter die Liebes- ganz allmählich eine andere Geschichte, die weitaus undeutlicher auszumachen ist als die flirrende Präsenz jenes beseelten Theaterpaars.

Aufgewachsen in der DDR, prägt Barbara Honigmann, die seit ihrer Ausreise 1984 in Straßburg wohnt, das praktizierte jüdisch orientierte Leben, das sie als Teil ihrer "Verwandlung" oft beschreibt. Die Hinwendung zum Judentum spielt auch im Leben der Erzählerin eine Rolle. Es scheint sogar das zu sein, woran diese leidenschaftliche Beziehung unter anderem schließlich zerbricht - obwohl nie darüber gesprochen wird. Die Zeile des letzten Briefes von A. zeugt davon: "Warum reitest Du immer auf den jüdischen Dingen herum?" Um ebendiese Leerstelle, das nie konkret Formulierte, das immer nur vage Gefühlte eines sich in diese Liebe einschleichenden oder angenommenen Antisemitismus, ist diese Erzählung kunstvoll arrangiert. Sie atmet das hilflose Schweigen mit. Das wirkt nicht zuletzt dank einer durchgehend schnör-kellosen, bildkräftigen, erzählfreudigen Sprache bedrängend, schließlich aber befreiend.

Barbara Honigmann macht hier also zweierlei: Sie stellt das romantische Liebeskonzept dieser "kleinen Kleist-Gemeinschaft" in seiner überzogenen Theaterhaftigkeit selbst zur Debatte. Und sie schließt nicht aus, dass womöglich gerade diese Hermetik verantwortlich ist für den Ausschluss einer alle Bereiche durchdringenden gemeinsamen Sprache. Eine solche Liebe, geführt als perfekte Illusion, macht eben auch erschreckend taub für das Trennende einer nie richtig verarbeiteten Herkunft: A.s Vater war Wehrmachtssoldat, der Vater der Ich-Erzählerin dagegen Deutscher, der als Jude im Exil überlebte. "Bilder von A." erzählt deshalb zugleich vom wohl häufigsten scheiternden Liebesakt überhaupt: Wie die Heiligkeit einer Idee, die Leidenschaft für Kleist, das politische System ein schließlich nur noch zwanghaft agierendes Paar schafft, das zusammen keine Chance mehr hat.

Schreiben, so hat Barbara Honigmann in ihrer Rede zur Verleihung des diesjährigen Max-Frisch-Preises den Namensspender zitert, speise sich wie bei diesem "aus der Hoffnung, dass das Chaos sich ordnen lasse". Genauso gilt aber auch Wittgensteins Satz: "Wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen." Dazwischen öffnet Barbara Honigmann mit erzählerischer Leichtigkeit das Drama dieser eruptiv aufbrechenden, dann radikal abgebrochenen Liebe, welcher der verlässliche Rahmen abhandengekommen war.

"Bilder von A." handelt vom Dilemma einer wunden, geschichtsträchtigen und kritischen Fremd- und Eigenblicken ausgesetzten Identität. Es erzählt in verschiedenen Tonlagen die "jeweils ganz andere Geschichte", die nie vollkommen erfasst, höchstens teilweise ermittelt werden kann - durch eine poetische Sprache, die persönlich bleibt, dabei aber auf die großen Konflikte verweist.

ANJA HIRSCH

Barbara Honigmann: "Bilder von A."

Hanser Verlag, München 2011. 137 S., geb., 16,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension

© Perlentaucher Medien GmbH