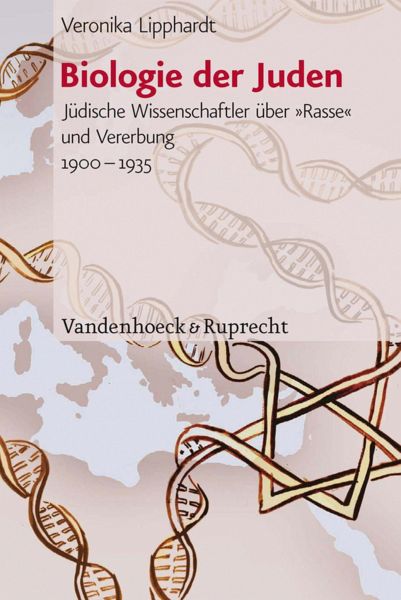

Biologie der Juden (eBook, PDF)

Jüdische Wissenschaftler über »Rasse« und Vererbung 1900-1935

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 59,00 €**

55,00 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Die Frage einer biologischen Rassenzugehörigkeit der Juden galt zu Beginn des 20. Jahrhunderts als brisantes, ungelöstes wissenschaftliches Problem. Wissenschaftler mit jüdischem Familienhintergrund sahen sich vor einem Dilemma, denn sie waren zugleich Subjekt und Objekt der Forschung.Die Studie zeichnet diese wissenschaftliche Debatte nach und beleuchtet dabei insbesondere die Positionen von Wissenschaftlern jüdischer Herkunft. Wie reflektierten diese ihre Identität im Rahmen biologischer Theorien und wie gestaltete sich die Auseinandersetzung mit nichtjüdischen Kollegen? Zudem werden d...

Die Frage einer biologischen Rassenzugehörigkeit der Juden galt zu Beginn des 20. Jahrhunderts als brisantes, ungelöstes wissenschaftliches Problem. Wissenschaftler mit jüdischem Familienhintergrund sahen sich vor einem Dilemma, denn sie waren zugleich Subjekt und Objekt der Forschung.Die Studie zeichnet diese wissenschaftliche Debatte nach und beleuchtet dabei insbesondere die Positionen von Wissenschaftlern jüdischer Herkunft. Wie reflektierten diese ihre Identität im Rahmen biologischer Theorien und wie gestaltete sich die Auseinandersetzung mit nichtjüdischen Kollegen? Zudem werden die Versuche einiger dieser Wissenschaftler beschrieben, Institutionen für die Erforschung der »Biologie der Juden« zu gründen.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.