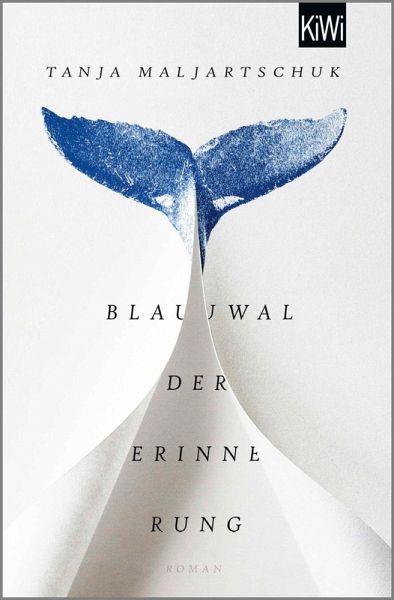

Blauwal der Erinnerung (eBook, ePUB)

Roman

Übersetzer: Weissenböck, Maria

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 14,00 €**

12,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Von der Bachmann-Preisträgerin Tanja Maljartschuk - ein Roman über den vergessenen ukrainischen Volkshelden Wjatscheslaw Lypynskyj, dessen Leben auf kunstvolle Weise mit dem der Ich-Erzählerin verknüpft wird: Sie sucht in dessen Vergangenheit nach Spuren, um besser mit ihrer eigenen Gegenwart zurechtzukommen. Eine Frau leidet, nach unglücklichen Beziehungen aus der Bahn geworfen, unter Panikattacken und verlässt monatelang die Wohnung nicht. Sie findet Orientierung und Halt in einer historischen Figur, die für die Geschichte der Ukraine eine große Rolle spielte: Wjatscheslaw Lypynskyj....

Von der Bachmann-Preisträgerin Tanja Maljartschuk - ein Roman über den vergessenen ukrainischen Volkshelden Wjatscheslaw Lypynskyj, dessen Leben auf kunstvolle Weise mit dem der Ich-Erzählerin verknüpft wird: Sie sucht in dessen Vergangenheit nach Spuren, um besser mit ihrer eigenen Gegenwart zurechtzukommen. Eine Frau leidet, nach unglücklichen Beziehungen aus der Bahn geworfen, unter Panikattacken und verlässt monatelang die Wohnung nicht. Sie findet Orientierung und Halt in einer historischen Figur, die für die Geschichte der Ukraine eine große Rolle spielte: Wjatscheslaw Lypynskyj. Der leidenschaftliche Geschichtsphilosoph und Politiker entstammte einer polnischen Adelsfamilie, die in der Westukraine lebte. Schon früh identifizierte er sich mit der Ukraine und bestand auf der ukrainischen Form seines Namens. Nach dem Studium befasste er sich politisch und historisch mit dem zwischen Polen und Russland zerrissenen Land und forderte wie besessen seine staatliche Unabhängigkeit. Ein Kampf, der ihn durch verschiedene Länder führte und persönliche Opfer kostete. Ähnlich kränklich wie diese historische Figur und - wie er - auf der Suche nach Zugehörigkeit, folgt die Erzählerin diesem stolzen, kompromisslosen, hypochondrischen Mann, um durch die Erinnerung der sowjetischen Entwurzelung zu trotzen. Ein literarisch beeindruckender Roman, der zeigt, was es heißt, wenn die eigene Identität aus Angst, Gehorsamkeit und Vergessen besteht.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.