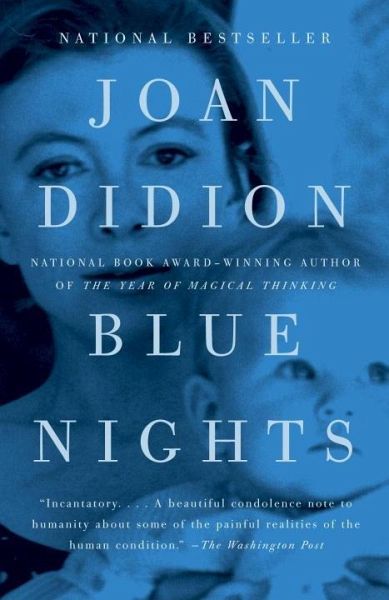

Blue Nights (eBook, ePUB)

A Memoir

PAYBACK Punkte

3 °P sammeln!

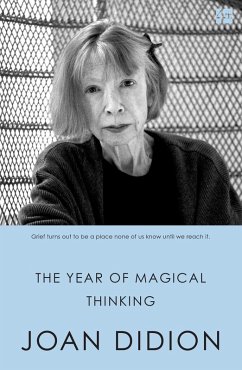

NEW YORK TIMES BESTSELLER • A work of stunning frankness about losing a daughter, from the bestselling, award-winning author of The Year of Magical Thinking and Notes to John. A Kirkus Reviews Best Nonfiction Book of the Century Richly textured with memories from her own childhood and married life with her husband, John Gregory Dunne, and daughter, Quintana Roo, this new book by Joan Didion is an intensely personal and moving account of her thoughts, fears, and doubts regarding having children, illness and growing old. As she reflects on her daughter's life and on her role as a parent, Di...

NEW YORK TIMES BESTSELLER • A work of stunning frankness about losing a daughter, from the bestselling, award-winning author of The Year of Magical Thinking and Notes to John. A Kirkus Reviews Best Nonfiction Book of the Century Richly textured with memories from her own childhood and married life with her husband, John Gregory Dunne, and daughter, Quintana Roo, this new book by Joan Didion is an intensely personal and moving account of her thoughts, fears, and doubts regarding having children, illness and growing old. As she reflects on her daughter's life and on her role as a parent, Didion grapples with the candid questions that all parents face, and contemplates her age, something she finds hard to acknowledge, much less accept. Blue Nights-the long, light evening hours that signal the summer solstice, "the opposite of the dying of the brightness, but also its warning"-like The Year of Magical Thinking before it, is an iconic book of incisive and electric honesty, haunting and profound.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, I, LT, L, LR, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.