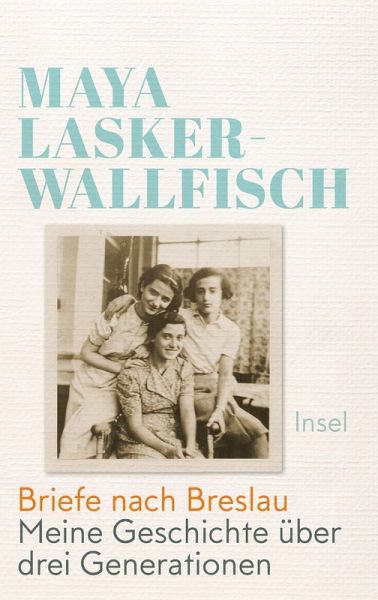

Briefe nach Breslau (eBook, ePUB)

Meine Geschichte über drei Generationen

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

12,99 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

In Mayas Familie herrscht Schweigen. Über die deutsche Vergangenheit und den Holocaust, den die Mutter in Auschwitz überlebt hat, wird nicht gesprochen. Aber Maya trägt die Verwundungen ihrer Familie weiter. Mit zu langen Nächten, Drogen, Schulden und den falschen Typen treibt sie durch das London der siebziger Jahre. Um zu überleben, das wird ihr schlagartig klar, muss sie das Schweigen überwinden. Sie beginnt zu schreiben: Briefe nach Breslau an die von den Nazis ermordeten Großeltern. Stück für Stück setzen ihre Worte eine Familie wieder zusammen, erzählen die Geschichte dreier G...

In Mayas Familie herrscht Schweigen. Über die deutsche Vergangenheit und den Holocaust, den die Mutter in Auschwitz überlebt hat, wird nicht gesprochen. Aber Maya trägt die Verwundungen ihrer Familie weiter. Mit zu langen Nächten, Drogen, Schulden und den falschen Typen treibt sie durch das London der siebziger Jahre. Um zu überleben, das wird ihr schlagartig klar, muss sie das Schweigen überwinden. Sie beginnt zu schreiben: Briefe nach Breslau an die von den Nazis ermordeten Großeltern. Stück für Stück setzen ihre Worte eine Familie wieder zusammen, erzählen die Geschichte dreier Generationen im Spiegel der größten Katastrophe des 20. Jahrhunderts.

Dieses Buch ist der Versuch einer Rettung. Maya Lasker-Wallfisch schreibt darin an gegen die Sprachlosigkeit, mutig und gefühlvoll. Sie macht erfahrbar, wie ein transgenerationales Trauma das eigene Leben bestimmt, wie die eigene Geschichte immer abhängt, von dem, was zuvor geschehen ist.

Dieses Buch ist der Versuch einer Rettung. Maya Lasker-Wallfisch schreibt darin an gegen die Sprachlosigkeit, mutig und gefühlvoll. Sie macht erfahrbar, wie ein transgenerationales Trauma das eigene Leben bestimmt, wie die eigene Geschichte immer abhängt, von dem, was zuvor geschehen ist.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.