Briefe zum Judentum (eBook, ePUB)

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 24,00 €**

19,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

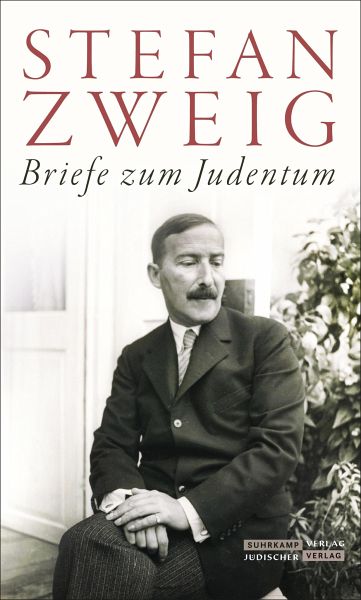

Stefan Zweig, einer der erfolgreichsten Autoren deutscher Sprache entstammte einer wohlhabenden jüdischen Familie, in der allerdings die jüdische Tradition kaum eine Rolle spielte. Seine Korrespondenz aus den Jahren 1900 bis 1940, unter anderem mit Martin Buber, Anton Kippenberg, Romain Rolland, Felix Salten und Chaim Weizmann vermittelt unmittelbare Einblicke in die Gedanken des weltberühmten Schriftstellers zum Judentum und zum Zionismus, die in dieser Form bisher nur aus wenigen Werken herauszulesen war.Die vorliegende von Stefan Litt zusammengestellte und kommentierte Edition umfasst 12...

Stefan Zweig, einer der erfolgreichsten Autoren deutscher Sprache entstammte einer wohlhabenden jüdischen Familie, in der allerdings die jüdische Tradition kaum eine Rolle spielte. Seine Korrespondenz aus den Jahren 1900 bis 1940, unter anderem mit Martin Buber, Anton Kippenberg, Romain Rolland, Felix Salten und Chaim Weizmann vermittelt unmittelbare Einblicke in die Gedanken des weltberühmten Schriftstellers zum Judentum und zum Zionismus, die in dieser Form bisher nur aus wenigen Werken herauszulesen war.

Die vorliegende von Stefan Litt zusammengestellte und kommentierte Edition umfasst 120 in der Mehrzahl bislang unveröffentlichte Briefe und unternimmt erstmals den Versuch, Zweigs Stellung zum Judentum genauer zu erschließen.

Die vorliegende von Stefan Litt zusammengestellte und kommentierte Edition umfasst 120 in der Mehrzahl bislang unveröffentlichte Briefe und unternimmt erstmals den Versuch, Zweigs Stellung zum Judentum genauer zu erschließen.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.