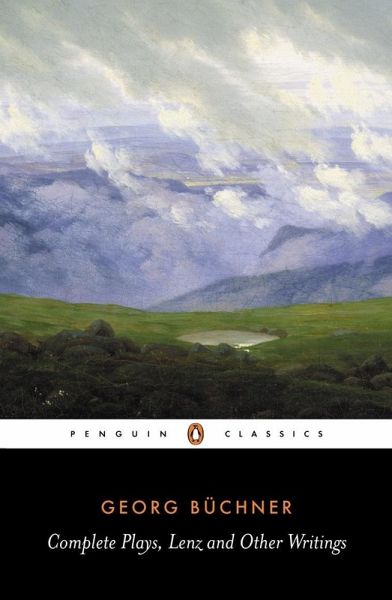

Complete Plays, Lenz and Other Writings (eBook, ePUB)

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Collected in this volume are powerful dramas and psychological fiction by the nineteenth-century iconoclast now recognized as a major figure of world literature. Also included are selections from Büchner's letters and philosophical writings.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.