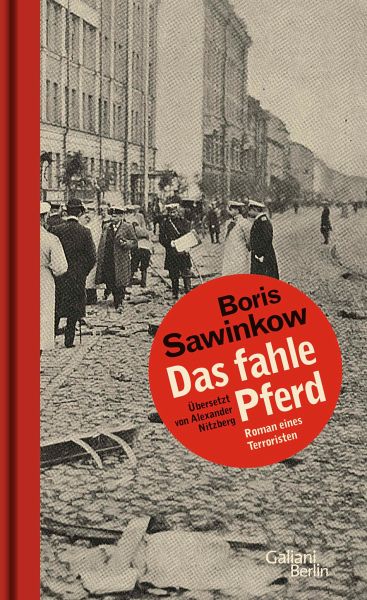

Das fahle Pferd (eBook, ePUB)

Roman eines Terroristen

Übersetzer: Nitzberg, Alexander

Sofort per Download lieferbar

Statt: 22,99 €**

11,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Der Ur-Roman über die Psychologie des Terrors - geschrieben von einem der ersten Berufsterroristen. Eine literarische Entdeckung! Er hat einen britischen Pass, angeblich ist er Engländer. Mit ihm sind vier Komplizen angereist: eine Bombenbauerin und drei Männer, die das Opfer auskundschaften und beim Attentat helfen sollen. Jeder von ihnen will die Bombe werfen.Ein Leben auf einem schmalen Grat. Ein Teil der Gruppe hat schon mit allem abgeschlossen, bei anderen flackern fiebrige Gefühle auf: Die Bombenbauerin ist in den Ich-Erzähler verliebt, einer der Komplizen in sie; dessen Angst, die ...

Der Ur-Roman über die Psychologie des Terrors - geschrieben von einem der ersten Berufsterroristen. Eine literarische Entdeckung!

Er hat einen britischen Pass, angeblich ist er Engländer. Mit ihm sind vier Komplizen angereist: eine Bombenbauerin und drei Männer, die das Opfer auskundschaften und beim Attentat helfen sollen. Jeder von ihnen will die Bombe werfen.Ein Leben auf einem schmalen Grat. Ein Teil der Gruppe hat schon mit allem abgeschlossen, bei anderen flackern fiebrige Gefühle auf: Die Bombenbauerin ist in den Ich-Erzähler verliebt, einer der Komplizen in sie; dessen Angst, die Bombe könnte bei der Fertigung explodieren und sie in Stücke reißen, ist kein Hirngespinst.Die Gespräche der vier kreisen um Gott, Tod und das Nichts, jeder Tag kann der letzte sein, jeder Satz das Vermächtnis.Ihr Ziel ist der Generalgouverneur, der aber mit einem Attentat rechnet und von Moskau nach Petersburg zieht; die Jäger bleiben auf seiner Spur. Die Stadt ist voller Spitzel und Gendarmen - doch die Terroristen scheuen vor nichts zurück, für sie gibt es nur ein Ziel: den Tod des Gouverneurs.Boris Sawinkow (1879-1925), der Autor des ersten Terror-Romans, wusste genau, wovon er schrieb: Er hatte zahllose Terrorakte gegen das zaristische Regime begangen und sich seinem Todesurteil nur durch Flucht aus dem Gefängnis von Odessa entziehen können. Das fahle Pferd schrieb er 1908, im Pariser Exil. Nach der Revolution begann er, auch die Kommunisten zu bekämpfen, und starb in Russland eines gewaltsamen Todes.

Er hat einen britischen Pass, angeblich ist er Engländer. Mit ihm sind vier Komplizen angereist: eine Bombenbauerin und drei Männer, die das Opfer auskundschaften und beim Attentat helfen sollen. Jeder von ihnen will die Bombe werfen.Ein Leben auf einem schmalen Grat. Ein Teil der Gruppe hat schon mit allem abgeschlossen, bei anderen flackern fiebrige Gefühle auf: Die Bombenbauerin ist in den Ich-Erzähler verliebt, einer der Komplizen in sie; dessen Angst, die Bombe könnte bei der Fertigung explodieren und sie in Stücke reißen, ist kein Hirngespinst.Die Gespräche der vier kreisen um Gott, Tod und das Nichts, jeder Tag kann der letzte sein, jeder Satz das Vermächtnis.Ihr Ziel ist der Generalgouverneur, der aber mit einem Attentat rechnet und von Moskau nach Petersburg zieht; die Jäger bleiben auf seiner Spur. Die Stadt ist voller Spitzel und Gendarmen - doch die Terroristen scheuen vor nichts zurück, für sie gibt es nur ein Ziel: den Tod des Gouverneurs.Boris Sawinkow (1879-1925), der Autor des ersten Terror-Romans, wusste genau, wovon er schrieb: Er hatte zahllose Terrorakte gegen das zaristische Regime begangen und sich seinem Todesurteil nur durch Flucht aus dem Gefängnis von Odessa entziehen können. Das fahle Pferd schrieb er 1908, im Pariser Exil. Nach der Revolution begann er, auch die Kommunisten zu bekämpfen, und starb in Russland eines gewaltsamen Todes.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

buecher-magazin.deDer 29-jährige Russe Boris Sawinkow hatte schon eine bewegte Karriere als Berufsterrorist hinter sich, als er 1908 im Pariser Exil diesen Roman schrieb. "Das fahle Pferd" erzählt von einer Gruppe Terroristen, die einen Anschlag auf den Moskauer Generalgouverneur planen. Aus lose aufeinanderfolgenden Tagebucheinträgen setzt sich eine Geschichte zusammen, in der ein Anschlagsversuch schiefgeht, der nächste glückt und in welcher der Ich-Erzähler zwischen zwei Frauen steht. Die Liebe und der Tod, das Lieben und das Töten scheinen in einem fast mystischen Zusammenhang zu stehen. Der Akt des Tötens hat sich im Handeln des Terroristen verselbständigt; schon lange fragt er nicht mehr nach dessen ethischer Rechtfertigung. Doch wenngleich die Nähe des Todes die Liebessehnsucht zu beflügeln scheint, so ist es letztlich die Fähigkeit zu töten, die den Protagonisten seiner Fähigkeit zur Liebe beraubt. Oder auch des Rechtes, geliebt zu werden? Das zu entscheiden, überlässt Sawinkows abgrundtief lakonischer, moralisch tiefgekühlter Ich-Roman den Lesern. Ein umfangreicher Anhang erleichtert die historische Einordnung dieses wahrscheinlich ersten Terroristenromans der Literaturgeschichte.

buecher-magazin.deDer 29-jährige Russe Boris Sawinkow hatte schon eine bewegte Karriere als Berufsterrorist hinter sich, als er 1908 im Pariser Exil diesen Roman schrieb. "Das fahle Pferd" erzählt von einer Gruppe Terroristen, die einen Anschlag auf den Moskauer Generalgouverneur planen. Aus lose aufeinanderfolgenden Tagebucheinträgen setzt sich eine Geschichte zusammen, in der ein Anschlagsversuch schiefgeht, der nächste glückt und in welcher der Ich-Erzähler zwischen zwei Frauen steht. Die Liebe und der Tod, das Lieben und das Töten scheinen in einem fast mystischen Zusammenhang zu stehen. Der Akt des Tötens hat sich im Handeln des Terroristen verselbständigt; schon lange fragt er nicht mehr nach dessen ethischer Rechtfertigung. Doch wenngleich die Nähe des Todes die Liebessehnsucht zu beflügeln scheint, so ist es letztlich die Fähigkeit zu töten, die den Protagonisten seiner Fähigkeit zur Liebe beraubt. Oder auch des Rechtes, geliebt zu werden? Das zu entscheiden, überlässt Sawinkows abgrundtief lakonischer, moralisch tiefgekühlter Ich-Roman den Lesern. Ein umfangreicher Anhang erleichtert die historische Einordnung dieses wahrscheinlich ersten Terroristenromans der Literaturgeschichte.