Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, L ausgeliefert werden.

© BÜCHERmagazin, Jens Dannenberg

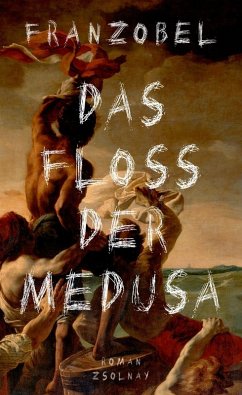

Mit seinem Roman "Das Floß der Medusa" zwingt der österreichische Schriftsteller Franzobel den Leser vom festen Land in künstliche Seenot.

Schiffbruch mit Zuschauer: Mit diesem Titel greift der Philosoph Hans Blumenberg die seit der Antike erörterte Frage auf, wie Betrachter am sicheren Ufer auf eine aussichtslose Seekatastrophe vor ihren Augen reagieren. Befällt sie verzweifeltes Mitleid oder stoische Gelassenheit, wenden sie sich entsetzt ab, überwiegt blanke Schaulust oder die bange Frage nach der eigenen Beständigkeit, für den imaginierten Fall, selbst betroffen zu sein? Blumenberg geht sogar noch einen Schritt weiter, wenn er den traditionell festen und trockenen Standpunkt des Philosophen aufgibt, den Denkenden in eine "künstliche Seenot" versetzt, alle Halteseile zum "Mutterschiff der natürlichen Sprache" kappt und zur Fassung des begrifflich Unbegreiflichen den Übergang ins Metaphorische empfiehlt.

In ebendiese Richtung weist das literarische Programm für den vorliegenden "Roman nach einer wahren Begebenheit": Damit greift der österreichische Schriftsteller Franzobel (Franz Stefan Griebl), Bachmann-Preisträger von 1995, die legendäre Havarie der französischen Fregatte Medusa am 2. Juli 1816 vor der Küste Mauretaniens wieder auf und erfindet sie neu. Statt einfach einen historischen Roman zu "erzählen", wird hier mit unbändiger Fabulierlust ein provozierendes Gemälde entworfen, in dem Faktum und Fiktion sich bis zur Unkenntlichkeit vermischen. Vor allem wird der Leser aus dem trockenen Lesesessel in eine unentrinnbare "künstliche Seenot" versetzt, aus der er erst nach sechshundert kurzatmig durchfieberten Seiten wieder auftaucht. Nicht nur das unaufhörliche Trommelfeuer schockierender, grässlicher, monströser Szenen ist dafür verantwortlich, sondern der ständige Wechsel der Standpunkte zwischen Erzählerstimme, erlebender oder direkter Figurenrede, Traumsequenzen, orakelnden Rachegeistern oder (kursiv gesetzt) Bewusstseinsströmen und überindividuellen Aperçus.

Durch diese facettenreichen Brechungen unterscheidet sich Franzobels Projekt radikal von früheren Fassungen des historischen Falls. Die Medusa war im Juni 1816 mit vier weiteren Schiffen ausgelaufen, um nach dem endgültigen Sturz Napoleons französische Soldaten, Verwaltungsbeamte und Siedler in die wiedergewonnene Kolonie Senegal zu bringen. Durch dilettantische Navigationsfehler und Fehlentscheidungen eines unfähigen Kapitäns strandete das Schiff am 2. Juli auf der unter Seefahrern gefürchteten Arguin-Sandbank rund dreißig Meilen vor der afrikanischen Küste. Von den erfolglosen Versuchen, die Medusa mit Ankerwinden wieder flottzumachen, von der chaotischen Ausschiffung eines Teils der fast vierhundertköpfigen Besatzung auf eine viel zu kleine Zahl von Rettungsbooten und vom Bau und tragischen Schicksal eines mit etwa 150 Menschen heillos überfüllten und tief unter die Wasserfläche gedrückten Floßes berichteten zuerst der Schiffsarzt Jean-Baptiste Henri Savigny und der Geograph Alexandre Corréard. Ihr Unglücksreport - zugleich eine allégorie réelle auf das nachrevolutionäre Frankreich - führte zur Verurteilung des Kapitäns und zu einer Welle öffentlicher Entrüstung, die ihren prägnantesten Ausdruck in Théodore Géricaults großformatigem Katastrophenbild fand.

Franzobel hat die verfügbaren Quellen sorgfältig studiert, ist selbst nach Senegal und in Richtung der Wrackreste gereist und hat sich ein nautisches Wissen und Vokabular angeeignet, mit dem allein ein Sachwörterbuch zu füllen wäre. All das hat ihn aber nicht davon abgehalten, statt eines historischen Romans eine wuchtige, oft groteske und allemal verstörende Allegorie auf die Menschennatur zu schreiben. In diesem Buch geht es also nicht um eine neuerliche Rekonstruktion und Herleitung des Geschehens, sondern um ein literarisches Grenzexperiment. Geführt und überwacht wird es von dem Schiffsarzt Savigny, der schon auf den 250 Seiten bis zum Unglück als unbestechlicher Beobachter des kleinen Schiffskosmos, dieses Spiegels der größeren Welt, auftritt. Er verfolgt die grausamen Initiationsrituale, die ein sadistischer Koch und sein nicht minder bösartiger Adlatus dem unbedarften Kombüsenjungen Viktor beibringen, der im Zentrum des ersten Teils und der letzten Seiten des Romans steht. Der Arzt seziert sodann in seiner primitiven Krankenstation einen Matrosen, der für einen Fluch noch über die Bewusstlosigkeit hinaus ausgepeitscht wird, bis er einen Hirnschlag erleidet. Und doch verweigert er dem Ersten Offizier, den gepuderten und geschminkten Gockel von Kapitän für unzurechnungsfähig zu erklären, was das überall sich ankündigende Unglück vielleicht verhindert hätte.

Die Ausbootung der gemischten Menschenfracht in der Mitte des Romans mag Franzobels tragikomischen Stil illustrieren: Der unfähige Kapitän - "Reizdarm" - verlässt das Schiff als einer der Ersten, der künftige Gouverneur Senegals will eine riesige Guillotine - "die Gerichtsbarkeit Frankreichs" - auf ein winziges Rettungsboot verladen lassen, einem Geistlichen purzeln statt Bibeln erotische Kupferstiche aus seinem missionarischen Notgepäck, und ein Notar auf dem Weg zu seinen früheren Plantagen verschläft mit Frau und fünf Kindern glatt den Aufbruch. Der kühle Menschenforscher Savigny betritt hingegen mit anderen Interessen das Fallreep zum Floß: "Das war ein einzigartiges Experiment, eine phantastische Chance für die Wissenschaft!"

Dieser zynische Menschenversuch auf dem Floß füllt das letzte Drittel des Romans, zum Schicksal der sechs Rettungsboote wird nur selten hinübergeblendet. Hier geht es um nichts Geringeres als die Theodizee: "Gott? Die Frage seiner Existenz hing in der Luft - Wie kann er diese Havarie zulassen? Warum greift er nicht ein?" Wie schon Voltaire und Johann Karl Wezel in ihren philosophiesatirischen Thesenromanen "Candide" und "Belphegor" überlädt Franzobel die leibnizsche Waage prästabilierter Harmonie in absurder Weise: Die Waagschale mit Unglück, Elend und Bosheit lässt der Gegenseite mit den optimistischen Prinzipien einer gütigen, besten aller möglichen Welten keine Chance. Das Motto zu Wezels Roman aus Thomas Hobbes' "Leviathan" - "Bellum omnium contra omnes" - hätte Franzobel getrost übernehmen können. Auch bei ihm verfolgen wir den Kampf aller gegen alle, auch auf seinem Floß geht es um den Nachweis, dass der Mensch dem Menschen ein Wolf sein kann, gesteuert von Trieben wie Selbsterhaltung, Eifersucht, Machtgier.

Auf den letzten zweihundert Seiten bleibt dem Leser nichts erspart. In dreizehn Tagen reduziert sich die Besatzung von 147 auf fünfzehn. Die Menschen kämpfen, metzeln, morden und sterben in bedrückender Nahsicht und Langsamkeit. Hier wird ein Auge ausgestochen, dort ein Bein mit einer Axt amputiert, Schädel werden gespalten und ein Leib von einem Hai zerrissen, Urin getrunken und Menschenfleisch schmatzend verspeist. Vertreten sind Offiziersanwärter, Wissenschaftler und Matrosen, Menschen verschiedener Hautfarben und Religionen. Am Ende beschließen die Stärksten eine "Säuberung", um die Chancen weniger zu verbessern. Dieses "Theater der Grausamkeit" gibt sämtliche Werte von Kultur und Zivilisation preis: "Jetzt ist es also so weit, der Mensch zeigt seinen Kern, das, was sich hinter der Schminke der Moral und unter der Haut der Kultur verbirgt, das wilde Tier."

Auf diesem Schlachtfeld von drastisch "ausgeweideten Leichen, zerschnittenen Gliedmaßen, Gedärmen, abgetrennten Füßen, Köpfen" ringt Franzobel um Contenance. Immer wieder sucht er Erholung in ironischen Vergleichen mit Filmstars unserer Zeit, mit der "Costa Concordia" oder der Flüchtlingspolitik. Diese Durchbrechungen sind so eigenwillige Kunstmittel wie Anachronismen in der Figurenrede: Abrissbirne, T-Shirt oder Mindestlohn waren 1816 noch keine Begriffe. Solche Stolpersteine wirken aber verzeihlich gegenüber dem Reichtum an Stillagen, die vom derben Ton einfacher Seeleute bis zur affektierten Sprache einer Gouverneursgattin oder zur mythologischen Herleitung des Namens Medusa reichen. Wenn das Schiff selbst flüstert, dann in Versen: "Leichen, nichts als Leichen. Schädel, die am Meeresgrund verbleichen, Namen, zum aus Listen streichen, Schicksale. Wollt ihr ihnen gleichen?"

Insgesamt ist Franzobel ein ganz und gar ungewöhnliches Buch gelungen: Statt eines Historienbildes fügt er aus dem glücklich gefundenen und unbekümmert neu erfundenen Ereignis ein literarisches Laboratorium zusammen, das der Erforschung von Menschen im Ausnahmezustand dient.

ALEXANDER KOSENINA

Franzobel: "Das Floss der Medusa". Roman nach einer wahren Begebenheit.

Paul Zsolnay Verlag, Wien 2017. 590 S., geb., 26,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

© Perlentaucher Medien GmbH

"Franzobels Roman erzählt in großen Bildern, mit sagenhafter Konsequenz, wie ein Schiff, das sich 'Medusa' nennt, in Wahrheit aber 'unsere Gesellschaft' heißt, seinem Untergang in Dekadenz und Barbarei entgegensegelt." Thea Dorn

"Franzobel hat mit seinem Roman das Unmögliche geschafft: Er ruft uns einerseits die Historie in Erinnerung, zum anderen hat er einen erstaunlich lebendigen und hochaktuellen Roman geschrieben. Dabei hilft ihm sein Gespür für das Groteske, seine Fähigkeit, die derben Seiten seiner Figuren herauszustellen, die gesellschaftlichen Widersprüche, ja, die Klassenverhältnisse in den Dialogen deutlich zu machen. Ein verstörendes Meisterwerk." Carsten Otte, Der Tagesspiegel, 08.02.17

"Dichte Atmosphäre, großes Gespür für Zeitkolorit und klug aufgebaute Spannungsbögen, garniert mit zynischen, entlarvenden und makabren Dialogen." Werner Krause, Kleine Zeitung, 31.01.17

"Ein sprachliches Meisterwerk voller ironischer Verweise und eine erschütternde Studie menschlichen Verhaltens." Ruth Renée Reif, Der Standard, 04.02.17

"Für die Schrecken solch einer Grenzsituation die angemessene Erzählsprache zu finden, ist ein poetischer Kraftakt, den Franzobel mit bewundernswerter Souveränität meistert." Christian Schacherreiter, Oberösterreichische Nachrichten, 04.02.17

"Es gibt etliche Autoren, die die Katastrophe der Medusa verewigten, (...) aber an die starken, ja traumatisierenden Bilder, die Franzobel heraufbeschwört, reicht keiner dieser Texte auch nur ansatzweise heran. Mit seinem Buch ist der 49-jährige Österreicher endgültig in die Meisterklasse der Literatur aufgerückt." Ulf Heise, mdr Buch der Woche, 07.02.17

"Ein ebenso erschütternder wie faszinierender Erfahrungsbericht über die Grenzen der menschlichen Zivilisation. Ein Menetekel. Heute wie vor zweihundert Jahren." Günter Kaindlstorfer, WDR5, 18.02.17

"Bis zur letzten Seite will man wissen: Wer kommt durch? Wie stellt er das an? Nahezu physisch mitgehend, bleibt der atemlose Leser am Ball. Ein Epos von großer Kraft." Tilman Krause, Die Welt, 19.02.17

"Mit Witz und Farbenfreude, langem Atem und Poesie schildert der begnadete Fabulierer den Niedergang des Glaubens an die Veredlung des Menschen durch Vernunft." Alexander Kissler, Cicero, 24.02.17

"Ein Meisterwerk, das uns mit der unbequemen Wahrheit konfrontiert: Unter bestimmten Bedingungen ist die Spezies Mensch zu allem fähig." Mareike Ilsemann, Deutschlandfunk Büchermarkt, 01.03.17

"Statt einfach einen historischen Roman zu "erzählen", wird hier mit unbändiger Fabulierlust ein provozierendes Gemälde entworfen, in dem Faktum und Fiktion sich bis zur Unkenntlichkeit vermischen. Ein literarisches Laboratorium, das der Erforschung von Menschen im Ausnahmezustand dient." Alexander Kosenina, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14.03.17

"Dem virtuosen und wortgewaltigen Sprachkünstler gelingt eine atemberaubende Aufarbeitung eines abgründigen Stoffes. Mit barocker Sprachgewalt und wild oszillierendem Erzählfluss treibt der Autor die Schilderung mit hohem Tempo voran." Felix Münger, srf 52 beste Bücher, 28.05.17

"Dieser Roman hat mich so begeistert wie kein zweiter in diesem Jahr. Er hat mich grundweg umgehauen." Thea Dorn, Literarisches Quartett, 12.08.17

"50 Stunden auf einem Flüchtlingsboot, und wir sind alle Monster. Franzobel hat mit "Das Floß der Medusa" eine gigantisch böse, komische, tarantinoeske, historische Splatterkomödie geschrieben." Volker Weidermann, Literatur-SPIEGEL, 30.09.17

"Im besten Sinne das, was ein historischer Roman leisten kann und gleichzeitig ein radikal heutiger Roman. Für mich einer der besten deutschsprachigen Romane der letzten Jahre." Thea Dorn, 07.11.17