Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

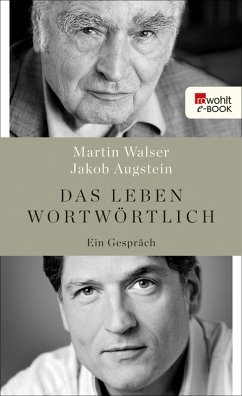

Im Gespräch mit Jakob Augstein erzählt Martin Walser seine Biographie: "Das Leben wortwörtlich", eine Zwiesprache zwischen einem Vater und einem Sohn, die einander erst spät entdeckten.

Die "Gesprächssituation" dieses Buches ist eine ziemliche Räuberpistole. Zu Anfang vergleicht Martin Walser sie mit jener bei einem öffentlichen Auftritt, in einem Saal voll gespannter Zuhörer: "Da bin ich jeweils imstande, so zu reagieren, dass die Leute das Gefühl haben, sie erfahren etwas, was sie sonst nicht erfahren. Sie können lachen, sie werden unterhalten. Darauf kommt es an. Dann bin ich lebendig."

Mit einer derartigen, spontanen Live-Situation hat die Unterhaltung von Martin Walser und Jakob Augstein sehr wenig zu tun. Denn in einer solchen hätten wohl kaum beide Gesprächspartner immer im richtigen Moment ellenlange Zitate parat, die genau zur Frage passen.

Da fragt etwa Augstein nach Walsers Großvater: "Er war ein richtiger Gründerzeit-Gründer?" Und Walser antwortet: "O ja, und das mit einem Schnauzbart, dem ich ein Prosastück gewidmet habe. ,Heilige Brocken' heißt es. Darin solche Sätze, horch: ,Der eisgrüne Schnauz, oben herauswallend, dann sich wieder zurückbiegend, um erst unten wieder auszuschwingen . . .'" Das großväterliche "Horch!" hat Walser später noch mal parat: "Horch, ich lese die Jean-Paul-Stelle, die alles sagt, Moment." Der Jakob, der nicht der Enkel, sondern der Sohn Martin Walsers ist, lauscht brav, hat aber selbst ein ums andere Mal passende Textstellen parat, auch schon mal über zwei Druckseiten reichende.

Nein, dieses Gespräch ist nicht spontan, sondern sehr sorgfältig konzipiert. Und das ist kein Nachteil, sondern ein Vorteil des Buches.

Dass Martin Walser ab und zu redet wie ein Großvater, ist dem Neunzigjährigen so angemessen wie stellenweise rührend. Und es ist auch dem Buch angemessen, denn dieses Buch erzählt, schlaglichtartig, seine Familien-, Lebens- und Werkgeschichte. Wie eng die drei verwoben sind, weiß man spätestens seit dem Roman "Ein springender Brunnen" (1998), der hier oft Thema ist.

Als familiengeschichtlicher Coup, stellenweise auch Sprengsatz, wirkt an diesem Buch die Tatsache, dass der außerhalb der Ehe gezeugte Sohn der Hauptfigur die Fragen stellt. Jakob Augstein, Jahrgang 1967, bekannter Publizist und Chefredakteur des "Freitags", ging aus der Verbindung Walsers mit der Übersetzerin Maria Carlsson hervor, die im darauffolgenden Jahr Rudolf Augstein heiratete. Wann Jakob und sein leiblicher Vater davon erfuhren, darum geht es in diesem Buch auch - aber zunächst kann man sagen, dass es sich bei diesem Vater und diesem Sohn um zwei einander lange Fremde handelt, die sich in vielerlei Hinsicht erst noch kennenlernen müssen.

Das führt dazu, dass man auf beiden Seiten sehr behutsam formuliert, manchmal auch ein wenig umständlich. Aber trotzdem ist diese Mischung aus Nähe und Distanz und diese ziemlich außergewöhnliche Konstellation eine sehr gute Voraussetzung, sich mit den Lebensthemen Martin Walsers kritisch auseinanderzusetzen - gerade weil man als Leser sieht, wie Jakob Augstein selbst ständig ringt zwischen kritischer Haltung und Vorlagengeberei.

Das zeitigt durchaus witzige Momente, wenn er etwa Walsers Buchtiteln etwas "Groschenromanhaftes" bescheinigt oder wenn Walser einmal über Hemingway sagen darf: "Für Entenjagd in gefrorenen Lagunen bin ich nicht zu haben", oder wenn er über Jean Ziegler und Joachim Gauck sagen darf: "Ich beneide sie inzwischen nicht mehr um ihr hohes Maß an Gerechtfertigtsein." Manchmal dreht Walser auch den Spieß um und lockt Augstein aus der Reserve, so beim Thema "linke Gesinnung". Da sagt Augstein: "Ich halte mich für links - aber nicht für den besseren Menschen", und Walser kontert trocken: "Das glaube ich dir nicht."

Die Abgrenzung von den "Gerechtfertigten" nimmt man Walser allerdings nicht ganz ab beziehungsweise deutet sie als Selbstironie, denn natürlich ist auch das vorliegende Buch eine große Steilvorlage für ihn, um sich noch mal angesichts aller seiner großen Lebensthemen zu rechtfertigen - sowohl der politischen wie auch der emotionalen, auch wenn er behauptet, gerade das nicht tun zu wollen, nicht mehr recht haben zu müssen. In dieser Paradoxie wiederholt Walser dann auch einmal einen Satz aus seinem Roman "Angstblüte": "Wer sich rechtfertigt, klagt sich an."

Es geht in den zwölf Themenblöcken des Buches also noch einmal ums Ganze: um die Frage nach deutscher Schuld, nach jener der Vorfahren und der eigenen ("Meine Mutter war keine Nationalsozialistin. Sie hatte eine Wirtschaft zu führen"), um politisches Engagement als Schriftsteller (Walser schämt sich inzwischen für seines in den sechziger Jahren), um die Freundschaft mit Siegfried Unseld und Uwe Johnson, um Religion, also natürlich bei Walser um Karl Barth und Kierkegaard, um den Umgang mit Kritik, also natürlich bei Walser auch um Marcel Reich-Ranicki. Und um Auschwitz, also auch Walsers umstrittene Paulskirchenrede mit ihren Folgen - wobei Augstein, auch wenn er immer freundlich und vorsichtig fragt, hier Walser die Rechtfertigung mitunter ganz schön schwermacht.

Im zwölften Kapitel schließlich geht es um die Geschichte der Gesprächspartner, um Vater und Sohn, um Verletzungen - auch solche durch die Sprache - und um Liebe. Und dann hat dieses Schlussgespräch eine ziemlich romanhafte Pointe: Es steht nämlich, entnimmt man dem letzten Satz Martin Walsers, unter dem Vorbehalt, dass der Sohn, Jakob Augstein, es sich nur ausgedacht hat. Die Frage "Warum?" bleibt dem Leser zu beantworten.

Eine Hilfe bekommt er aber noch an die Hand. Wohl nicht zufällig - denkt man an Walsers Romantitel "Das dreizehnte Kapitel" - folgt nämlich auch hier noch ein dreizehntes. Es ist aber kein Gespräch mehr, sondern der "Monolog" von Novalis, in dem es um den Riss zwischen Sprache und Wirklichkeit geht, der immer klaffen wird. Es ist ein bis zum Ende gut komponiertes Buch.

JAN WIELE

Martin Walser,

Jakob Augstein: "Das Leben wortwörtlich". Ein Gespräch.

Rowohlt Verlag,

Reinbek 2017. 352 S., geb. Abb., 19,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension

© Perlentaucher Medien GmbH