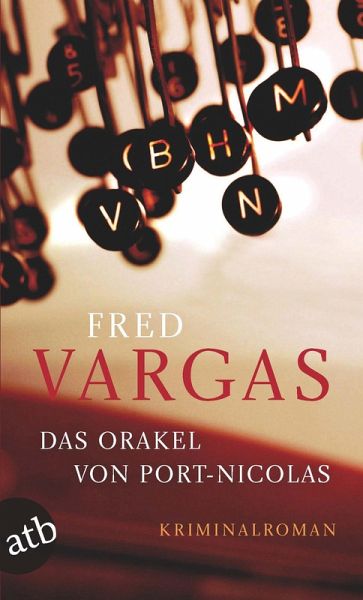

Das Orakel von Port-Nicolas (eBook, ePUB)

Kriminalroman

Übersetzer: Scheffel, Tobias

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 13,00 €**

9,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Ex-Inspektor Louis Kehlweiler sitzt auf Bank 102 an der Pariser Place de la Contrescarpe, als sein Blick auf einen winzigen weißen Gegenstand fällt, ein blankgewaschenes Knöchelchen, so scheint es. Man muß schon Kehlweilers blühende Phantasie haben, um daran etwas Ungewöhnliches zu finden. Doch nach wenigen Tagen hat er dank seiner alten, nicht immer ganz legalen Beziehungen heraus, daß es sich um den kleinen Zeh einer Frau handelt, der von einem Hund verdaut worden ist. Eine dazugehörige Leiche gibt es allerdings nicht im ganzen Arrondissement - dafür eine Menge Hundehalter, die zu b...

Ex-Inspektor Louis Kehlweiler sitzt auf Bank 102 an der Pariser Place de la Contrescarpe, als sein Blick auf einen winzigen weißen Gegenstand fällt, ein blankgewaschenes Knöchelchen, so scheint es. Man muß schon Kehlweilers blühende Phantasie haben, um daran etwas Ungewöhnliches zu finden. Doch nach wenigen Tagen hat er dank seiner alten, nicht immer ganz legalen Beziehungen heraus, daß es sich um den kleinen Zeh einer Frau handelt, der von einem Hund verdaut worden ist. Eine dazugehörige Leiche gibt es allerdings nicht im ganzen Arrondissement - dafür eine Menge Hundehalter, die zu beobachten und deren Gewohnheiten herauszufinden Kehlweiler sich vornimmt. Mit Hilfe der drei wissenschaftlich tätigen, wenn auch arbeitslosen junge Historiker Mathias, Marc und Lucien stößt er schließlich auf einen Pitbull-Besitzer und leidenschaftlichen Sammler alter Schreibmaschinen, der allwöchentlich zwischen Paris und der Bretagne pendelt. Und in Port-Nicolas, einem trostlosen bretonischen Hafenstädtchen, ist in der Tat vor wenigen Tagen eine Frau von der Steilküste gestürzt. »Knochentrocken selbst in den absurdesten Momenten und voller Wahnsinns-Typen.« Frankfurter Rundschau »Mörderisch menschlich, mörderisch gut.« Frankfurter Rundschau

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.