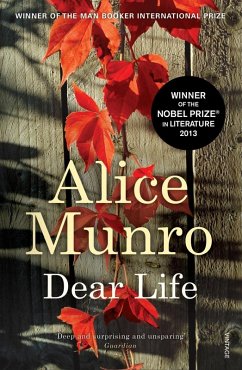

**WINNER OF THE MAN BOOKER INTERNATIONAL PRIZE**

Alice Munro captures the essence of life in her brilliant collection of short stories.

Moments of change, chance encounters, the twist of fate that leads a person to a new way of thinking or being: the stories in Dear Life build to form a radiant, indelible portrait of just how dangerous and strange ordinary life can be.

'Another dazzling collection of short stories' Observer

'Alice Munro is one of our greatest living writers...how lucky we are to have Munro herself and her subtle, intelligent and true work' Naomi Alderman, author of The Power

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Selten hat ein Literaturnobelpreis so sehr die Richtige getroffen wie in diesem Jahr. Pünktlich dazu kommt nun ein neues Buch, das vom Genie der kanadischen Erzählerin Alice Munro kündet.

Von Andreas Kilb

Über Kurzgeschichten liest man immer noch, sie wären eine Form erzählender Prosa, die sich von Roman und Epos vor allem darin unterscheide, dass sie eben kurz sei. Suppenkonzentrat anstelle von Suppe. Aber vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht hat die Kunst, Kurzgeschichten zu schreiben, viel mehr mit den Prinzipien zu tun, die auch für den Aufbau eines Bildes, einer Fotografie oder eines Gemäldes, gelten: Proportion, Tiefenschärfe, Fluchtlinien, Verteilung der Gegenstände im Raum. Mit all dem, was nötig ist, um unseren Blick zu lenken, unsere Augen zu öffnen für die Dinge der inneren und äußeren Welt.

In Alice Munros neuem Erzählband "Liebes Leben", der drei Monate nach dem englischen Original jetzt auch auf Deutsch erscheint, gibt es eine fünfzehn Seiten lange Kurzgeschichte mit dem Titel "Nacht". Sie gehört zu dem Schlussteil des Buchs, in dem Munro vier Geschichten versammelt hat, die, wie sie schreibt, "vom Gefühl her autobiographisch" sind und zugleich "die persönlichsten Dinge, die ich über mein Leben zu sagen habe". Die zweite Geschichte im Buch, eben "Nacht", handelt davon, wie die Erzählerin mit vierzehn Jahren ins Krankenhaus kommt, wo ihr der Blinddarm und ein offenbar gutartiges Geschwür entfernt werden, und anschließend unter Schlafstörungen zu leiden beginnt.

Im Frühsommer, als sie wegen ihrer guten Noten von der Schule befreit und wochenlang ohne Beschäftigung zu Hause ist, erreichen sie ihren Höhepunkt. "Ich war nicht mehr ich selbst." In den Stunden vor Tagesanbruch ergreift "ein unsagbar kalter und tiefer Gedanke" von ihr Besitz, der Gedanke, ihre kleine Schwester Catherine, "die ich mehr liebte als sonst jemanden auf der Welt", in ihrem Bett im unteren Teil des Etagenbetts, das die beiden sich teilen, zu erwürgen.

Sie wird ihn nicht los. Unruhig beginnt sie durch das Haus zu wandern, in den Garten, in die Dunkelheit hinaus. Auf der Terrasse macht sie gelegentlich Rast, und eines Nachts wartet ihr Vater dort auf sie, in Hemd und dunkler Hose. Er fragt sie, was los sei, und sie erzählt ihm alles. Und er sagt: "Menschen haben manchmal solche Gedanken." Das sei eine Nebenwirkung des Äthers, den sie im Krankenhaus bekommen habe. Und damit endet das Gespräch. Wenn das, was ihr damals passierte, heute passiert wäre, hätte ihr Vater für sie vielleicht einen Termin bei einem Psychiater gemacht, fügt die Erzählerin an. "Tatsächlich funktionierte das, was er tat, genauso gut."

Und dann kommt der entscheidende Absatz: "Ich nehme an, dass er vielleicht seine bessere Arbeitskleidung trug, weil er am Morgen einen Termin bei der Bank hatte, um - nicht zu seiner Überraschung - zu erfahren, dass sein Kredit nicht verlängert worden war. Er hatte so hart gearbeitet, wie er nur konnte, aber der Markt richtete sich nicht nach ihm, und er musste einen neuen Weg finden, um uns zu ernähren und gleichzeitig unsere Schulden abzuzahlen. Oder er mag erfahren haben, dass es einen Namen für die Zittrigkeit meiner Mutter gab und dass sie nicht aufhören würde. Oder gemerkt haben, dass er eine unmögliche Frau liebte."

In diesen vier Sätzen reißt der Horizont der Zukunft auf, die in diesem Sommer beginnt: der Bankrott der Pelztierzucht, die der Vater betreibt (und die in vielen Geschichten Munros vorkommt), die Parkinson-Erkrankung der Mutter, das Ende der Kindheit, eine unmögliche Liebe. Wir haben Tochter und Vater von nahem gesehen, auf der Terrasse, und jetzt sehen wir die Landschaft, in der diese Szene spielt, eine Landschaft im Raum und in der Zeit. Und, viel kleiner, im Vordergrund, das Bett, in dem die Erzählerin mit ihren Gedanken gekämpft hat: "Von da an konnte ich schlafen."

Ein vollkommenes Kunstwerk zu erleben ist eine seltene Erfahrung, so selten, dass man ihr instinktiv mit Misstrauen begegnet. Aber in dem Band "Liebes Leben" gibt es, wie in früheren Geschichtensammlungen Alice Munros, ein paar Erzählungen, die so unfassbar gut sind, dass sie dieses Misstrauen besiegen - nicht, weil sie den Alltag und die Mentalität der Menschen im ländlichen Kanada, wo Munro lebt, oder in den Städten Vancouver und Toronto, wo sie einmal gelebt hat, besonders eindringlich schilderten (das auch), sondern weil sie, um die Autorin selbst zu zitieren, eine kalte und tiefe Wahrheit über den Menschen mitteilen, eine Wahrheit, die schlaflos machen kann und die zugleich mit Proportion, Komposition und Perspektive zu tun hat. Weil sie nur im Erzählen zu haben ist.

In einer anderen Geschichte, die, nach dem Ort, an dem sie spielt, "Amundsen" heißt, kommt die Erzählerin, eine junge Lehrerin, in ein Sanatorium, um tuberkulosekranke Kinder zu unterrichten. Der Oberarzt, ein Mann zwischen Routine und Verzweiflung - es sind die frühen vierziger Jahre, die Todesrate ist hoch -, nimmt sie unter seine Fittiche. Er ist der einzige, der ein Haus in der nahen Kleinstadt hat, mit vielen Büchern, die er Vivien lesen lässt, und irgendwann schlafen die beiden miteinander. Schließlich sagt er, dass er sie heiraten will, und sie fahren nach Huntsville. Dort zieht sie in einer Damentoilette ihr Hochzeitskleid an, und dann sitzen sie im Auto, und er nimmt alles zurück. Wir aber hören nicht, was er sagt, wir sehen nur, was Vivien sieht: "Das Auto steht vor einem Eisenwarengeschäft. Schneeschaufeln gibt es zum halben Preis. Im Schaufenster hängt immer noch ein Schild, auf dem steht, dass hier Schlittschuhe geschliffen werden." Die Dinge glühen. Die Zeit steht still. Dann rückt sie weiter. Ein anderes Auto will vor dem Geschäft einparken. Routiniert schaltet der Arzt in den Rückwärtsgang. "Ich glaube, ich werde nie fähig sein, ein verschlungenes S wie das auf dem Schlittschuh-Schild zu sehen, ohne seine Stimme zu hören", erinnert sich Vivien.

Man könnte noch lange so weiter schwärmen, von der Erzählung "Kies" etwa, in der sich eine junge Frau an ihr Versagen beim Unfalltod ihrer Schwester erinnert, oder von "Stolz", der Geschichte zweier Außenseiter in einer Provinzstadt, die zu sehr verletzt sind, um ihr Schicksal miteinander teilen zu können, aber eine Kritik ist noch strenger auf Kürze angelegt als eine short story. So muss hier der einschränkende Hinweis folgen, dass es unter den vierzehn Stücken des Bandes auch solche gibt, in denen das frei zwischen den Zeiten springende Erzählen, das Alice Munro in sechs Jahrzehnten Schreibarbeit zur Meisterschaft entwickelt hat, weniger gut funktioniert, in denen die narrativen Bögen überdehnt, die Rückblenden schemenhaft wirken. Aber dieser Einwand hat etwas Hilfloses, denn selbst da, wo der Mechanismus ihrer Prosa nicht perfekt einrastet, sind Munros Sprachgefühl und ihr Gespür für die Lichtverhältnisse ihrer Geschichten von so überwältigender Kraft, dass man sich, wenn man den Finger auf kleinere Schwächen legt, vorkommt, als wollte man der Mona Lisa einen Schnurrbart malen.

Munros bewährte Übersetzerin Heidi Zerning hat auch die neuen Erzählungen mit Geschick und Feingefühl übertragen; nur warum sie "mid-upper gunner" (gemeint ist der Dachturmschütze eines B-17-Bombers) als "Rückenturmschütze" und "my not yet quite erotic fantasies" als "meine halbgaren erotischen Phantasievorstellungen" übersetzt, wird ihr Geheimnis bleiben. Für die letzte, titelgebenden Geschichte musste sie sogar ein Gedicht eindeutschen: "Die weiten, grünen Auen, Die sanft zum Fluss sich senken, Ich möcht sie wieder schauen, Dass sie mir Frieden schenken . . .". Es sind Verse einer fremden Frau, die das Haus der Erzählerin beschreiben, Alice Munros Vaterhaus. Ihre eigenen Gedichte, "von sehr ähnlicher Machart", hat sie irgendwann verloren. Dafür schreibt sie Geschichten.

Alice Munro: "Liebes Leben". Erzählungen.

Aus dem Englischen von Heidi Zerning. Verlag S. Fischer, Frankfurt am Main 2013. 368 S., geb., 21,99 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main