Der Briefwechsel (eBook, PDF)

Sofort per Download lieferbar

Statt: 22,90 €**

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Zur Zeit liegt uns keine Inhaltsangabe vor.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

- Geräte: PC

- ohne Kopierschutz

- eBook Hilfe

- Größe: 2.62MB

- FamilySharing(5)

- Text-to-Speech

- Keine oder unzureichende Informationen zur Barrierefreiheit

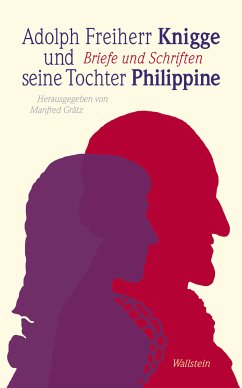

Die Autoren: Marcel Reich-Ranicki (1920-2013) gilt als einflussreichster deutschsprachiger Literaturkritiker seiner Zeit. Vor allem durch seine Auftritte in der Fernsehsendung »Das Literarische Quartett" wurde er berühmt. Mit seiner Autobiographie »Mein Leben" (1999) verfasste er einen Bestseller. Peter Rühmkorf, (1929-2008), studierte zunächst Pädagogik und Kunstgeschichte, später Germanistik und Psychologie. Von 1951 bis 1956 gab er zusammen mit Werner Riegel die Literaturzeitschrift »Zwischen den Kriegen" heraus. Sein literarisches Debüt erfolgte mit dem Gedichtband »Heiße Lyrik". Ab 1969 war er Gastdozent an zahlreichen Universitäten, er war Mitglied der Gruppe 47, des P.E.N. sowie der Akademie der Künste (Berlin) und der Freien Akdamie der Künste in Hamburg. Zu seinen bekanntesten Werken zählen »Irdisches Vergnügen in g" (1959), "Die Jahre, die Ihr kennt" (1972), "Der Hüter des Misthaufens. Aufgeklärte Märchen" (1983) Für seine Werke wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. mit dem Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis (1979), dem Arno-Schmidt-Preis (1986), dem Georg-Büchner-Preis (1993), dem »Hoffmann-von-Fallersleben-Preises für zeitkritische Literatur" (2000) und der Carl-Zuckmayer-Medaille (2000). Die Herausgeber: Christoph Hilse, geb. 1970, arbeitet im Deutschen Literaturarchiv Marbach. Im Auftrag der Arno Schmidt Stiftung erschließt er den Nachlass von Peter Rühmkorf. Stephan Opitz, geb. 1951, studierte in Freiburg/Br. Bis 1999 leitete er das Nordkolleg Rendsburg und arbeitet jetzt im schleswig-holsteinischen Ministerium für Bildung und Kultur sowie als Lehrbeauftragter an der Universität Kiel. Zusammen mit Joachim Kersten Testamentsvollstrecker nach Peter Rühmkorf. Veröffentlichung u.a.: Peter Rühmkorf. Jazz & Lyrik. Aufnahmen 1976-2006 (Hg., 2009).

Produktdetails

- Verlag: Wallstein Verlag

- Seitenzahl: 334

- Erscheinungstermin: 2. März 2015

- Deutsch

- ISBN-13: 9783835327085

- Artikelnr.: 42320079

Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension

Frank Schäfer hat sich offenbar gut amüsiert mit dieser Korrespondenz. Die Scharmützel und Liebesbezeugungen in der Beziehung zweier eitler Männer mag er als Einsatz und Mühe auf dem Feld der Literatur deuten. Menschenfreundlich scheint ihm immer wieder die Fehde zwischen dem Gönner und dem Dichter, die zwar auch Neuralgien ans Licht holt, wie Schäfer erkennt, zu Unverständnis und gar Zerwürfnis führt, aber letztlich doch vor allem zu guten Texten. Den Band findet Schäfer vorbildlich ediert und kommentiert.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Marcel Reich-Ranickis Briefwechsel mit Peter Rühmkorf unterhält aufs Beste.« (Marc Reichwein, Die Literarische Welt, 18.07.2015) »Der Briefwechsel bietet die einmalige Chance, in eine Epoche einzutauchen, in der die literarische Öffentlichkeit noch sehr übersichtlich und abgesteckt funktionierte.« (Marc Reichwein, Die Literarische Welt, 18.07.2015) »In ihrem Briefwechsel schenken sich der Literaturpapst und der »Prediger mit der Schiebermütze« nichts - zu unserem Lesevergnügen« (Thomas Feitknecht, NZZ am Sonntag, 19.04.2015) »ein nahezu musikalisches Klangereignis« (Volker Breidecker, Süddeutsche Zeitung, 13.04.2015) »vorbildlich ediert und konzise kommentiert« (Frank Schäfer, die tageszeitung, 24.03.2015) »Ein herrliches Buch, dramatisch, lustig, eilig.« (Volker Weidermann, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 22.03.2015) »Verdienstvoll und spannender als mancher Krimi.« (Walter Gödden, Westfalenspiegel, März 2016) »scharfsinniger und dabei so pointierter Briefwechsel« (Sarah Reul, pinkfisch.net, 06.08.2016) »Die Korrespondenz zwischen 1967 (erst richtig ab 1974) und dem Jahr 2000 lebt von Spannungsreichtum und Lebendigkeit.« (Jahrbuch Extremismus & Demokratie, Bd. 28 (2016)) »Man bekommt einen wunderlich neuen Blick auf die Welt der Literatur.« (Ulrich Joost, Lichtenberg-Jahrbuch 2016)

Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!

Eine Bewertung schreiben

Eine Bewertung schreiben

Andere Kunden interessierten sich für