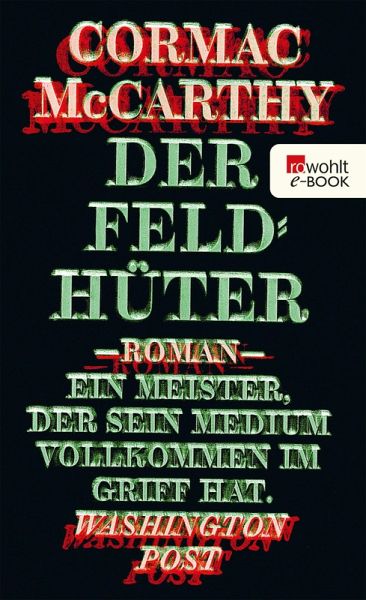

Der Feldhüter (eBook, ePUB)

Sofort per Download lieferbar

Statt: 14,99 €**

9,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Der erste Roman eines Meisters Die Geschichte von Arthur Ownby, Hüter eines verwilderten Apfelhains, dem jungen John Wesley Rattner und dem Schnapsschmuggler Marion Sylder spielt zwischen den Kriegen im gottverlassensten Tennessee. Marion hat vor Jahren in Notwehr Johns Vater getötet und in einer Mischgrube im Garten versenkt, ohne zu ahnen, dass Arthur sein stummer Augenzeuge war. Als Marion einen Autounfall hat, rettet John ihm das Leben. Der Junge, der den Tod seines Vaters rächen möchte, weiß so wenig, mit wem er es zu tun hat, wie umgekehrt Marion, und so entsteht eine Vater-Sohn-Bez...

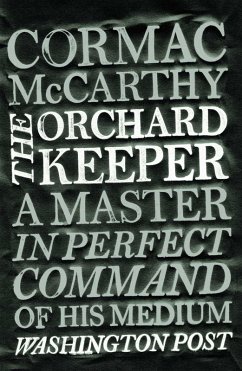

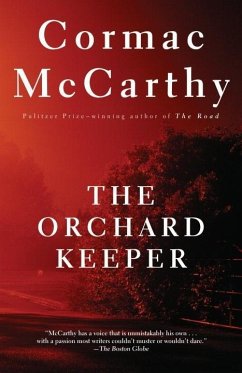

Der erste Roman eines Meisters

Die Geschichte von Arthur Ownby, Hüter eines verwilderten Apfelhains, dem jungen John Wesley Rattner und dem Schnapsschmuggler Marion Sylder spielt zwischen den Kriegen im gottverlassensten Tennessee. Marion hat vor Jahren in Notwehr Johns Vater getötet und in einer Mischgrube im Garten versenkt, ohne zu ahnen, dass Arthur sein stummer Augenzeuge war. Als Marion einen Autounfall hat, rettet John ihm das Leben. Der Junge, der den Tod seines Vaters rächen möchte, weiß so wenig, mit wem er es zu tun hat, wie umgekehrt Marion, und so entsteht eine Vater-Sohn-Beziehung zwischen den beiden in diesem vergifteten Garten Eden.

Ein stimmungssatter, gewalttätiger, fast lyrischer Roman mit unvergesslichen Bildern voll düsterer Schönheit.

Die Geschichte von Arthur Ownby, Hüter eines verwilderten Apfelhains, dem jungen John Wesley Rattner und dem Schnapsschmuggler Marion Sylder spielt zwischen den Kriegen im gottverlassensten Tennessee. Marion hat vor Jahren in Notwehr Johns Vater getötet und in einer Mischgrube im Garten versenkt, ohne zu ahnen, dass Arthur sein stummer Augenzeuge war. Als Marion einen Autounfall hat, rettet John ihm das Leben. Der Junge, der den Tod seines Vaters rächen möchte, weiß so wenig, mit wem er es zu tun hat, wie umgekehrt Marion, und so entsteht eine Vater-Sohn-Beziehung zwischen den beiden in diesem vergifteten Garten Eden.

Ein stimmungssatter, gewalttätiger, fast lyrischer Roman mit unvergesslichen Bildern voll düsterer Schönheit.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.