Der große Gatsby (eBook, ePUB)

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 4,95 €**

3,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

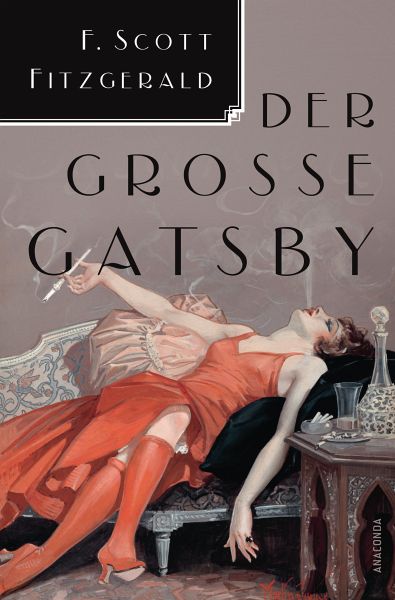

Als F. Scott Fitzgeralds famoser Roman »The Great Gatsby« 1925 erschien, erntete sein Autor von zahlreichen Schriftstellerkollegen hymnische Kritiken, doch erst die Nachkriegsjahrzehnte bescherten seinem Meisterwerk die weltweite Anerkennung, die es verdient. Ergreifend und mit subtiler Finesse erzählt Fitzgerald die Geschichte des schillernden Emporkömmlings Jay Gatsby, der auf seinem Anwesen rauschende Feste feiert, um seine einst verlorene Liebe zurückzugewinnen - eine Geschichte über die Macht großer Gefühle und das schmerzhafte Scheitern eines romantischen Traums. Diese Ausgabe pr...

Als F. Scott Fitzgeralds famoser Roman »The Great Gatsby« 1925 erschien, erntete sein Autor von zahlreichen Schriftstellerkollegen hymnische Kritiken, doch erst die Nachkriegsjahrzehnte bescherten seinem Meisterwerk die weltweite Anerkennung, die es verdient. Ergreifend und mit subtiler Finesse erzählt Fitzgerald die Geschichte des schillernden Emporkömmlings Jay Gatsby, der auf seinem Anwesen rauschende Feste feiert, um seine einst verlorene Liebe zurückzugewinnen - eine Geschichte über die Macht großer Gefühle und das schmerzhafte Scheitern eines romantischen Traums. Diese Ausgabe präsentiert den grandiosen Klassiker der amerikanischen Literatur in neuer Übersetzung.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.