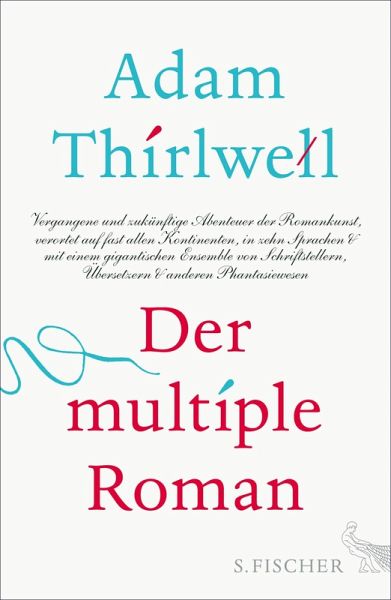

Der multiple Roman (eBook, ePUB)

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 24,99 €**

9,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenken

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Adam Thirlwell, der brillanteste junge Kopf der britischen Literatur lässt uns teilhaben an seinen funkensprühenden Ideen und Gedanken: über das Glück des europäischen Romans, die Tücken des Übersetzens, die Freude am Lesen und am Leben an sich. Wir erfahren, warum die Übersetzung von >Madame Bovary< ins Englische einer gewissen Miss Herbert verloren ging, was es mit Nabokovs Lieblingsreisetasche auf sich hat und wieso uns die eigene Erfahrung stets überholt. Ein kluges und witziges Buch über Schriftsteller und Sprache, über Reisen von Rio nach Triest und Prag, und darüber, dass di...

Adam Thirlwell, der brillanteste junge Kopf der britischen Literatur lässt uns teilhaben an seinen funkensprühenden Ideen und Gedanken: über das Glück des europäischen Romans, die Tücken des Übersetzens, die Freude am Lesen und am Leben an sich. Wir erfahren, warum die Übersetzung von >Madame Bovary< ins Englische einer gewissen Miss Herbert verloren ging, was es mit Nabokovs Lieblingsreisetasche auf sich hat und wieso uns die eigene Erfahrung stets überholt. Ein kluges und witziges Buch über Schriftsteller und Sprache, über Reisen von Rio nach Triest und Prag, und darüber, dass die Literatur eine Geschichte von Leidenschaft, Verlust und Irrtum ist.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.