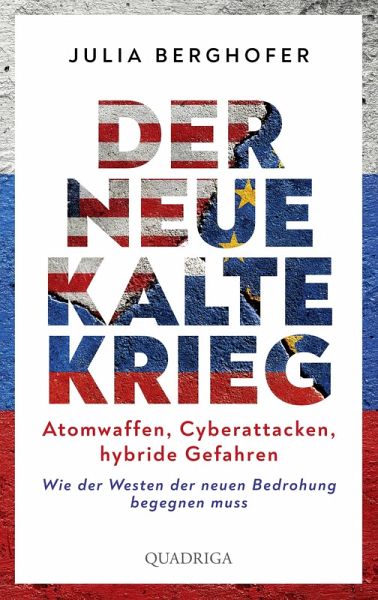

Der neue Kalte Krieg (eBook, ePUB)

Atomwaffen, Cyberattacken, hybride Gefahren. Wie der Westen der neuen Bedrohung begegnen muss

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 22,00 €**

19,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Der Krieg in der Ukraine hat tiefgreifende Folgen für unsere Sicherheit. Von der nuklearen Eskalation und der Zerstörung wichtiger Infrastruktur bis zu Desinformationskampagnen: Wir stecken mitten in einem neuen Kalten Krieg. Obwohl sich Deutschland und die EU dieser Gefahr bewusst sind, fehlt es an geeigneten Verteidigungsstrategien. Wie groß ist die nukleare Bedrohung? Steht uns ein neues Zeitalter der Aufrüstung bevor? Und wie sollte sich Europa künftig gegen globale Aggressoren rüsten? Sicherheitsexpertin Julia Berghofer beschreibt, wie die Konfrontation zwischen Russland und dem Wes...

Der Krieg in der Ukraine hat tiefgreifende Folgen für unsere Sicherheit. Von der nuklearen Eskalation und der Zerstörung wichtiger Infrastruktur bis zu Desinformationskampagnen: Wir stecken mitten in einem neuen Kalten Krieg. Obwohl sich Deutschland und die EU dieser Gefahr bewusst sind, fehlt es an geeigneten Verteidigungsstrategien. Wie groß ist die nukleare Bedrohung? Steht uns ein neues Zeitalter der Aufrüstung bevor? Und wie sollte sich Europa künftig gegen globale Aggressoren rüsten? Sicherheitsexpertin Julia Berghofer beschreibt, wie die Konfrontation zwischen Russland und dem Westen in Zukunft aussehen wird. Und sie fordert dringend eine neue Sicherheitspolitik.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.