Der Oligarch (eBook, ePUB)

Sofort per Download lieferbar

Statt: 20,00 €**

13,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

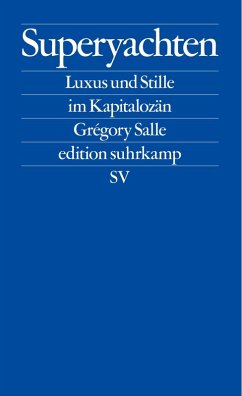

Eine Riege junger Männer gelangte nach dem Zerfall der Sowjetunion aus dem Stand heraus zu fabelhaftem Reichtum: die »Oligarchen«. Allesamt einst Günstlinge Boris Jelzins, sind einige unter Putin inzwischen in Ungnade gefallen, der prominenteste von ihnen ist Michail Chodorkowski. Im eigenen Land fristen sie daher zumeist ein äußerst prekäres Dasein, im Westen aber dürfen sie sich als Märtyrer feiern lassen. Nicht nur der zweifelhafte Ursprung seines Aufstiegs und die ostentative Zurschaustellung und beinharte Verteidigung seines Vermögens zeichnen den Oligarchen aus, sondern vor all...

Eine Riege junger Männer gelangte nach dem Zerfall der Sowjetunion aus dem Stand heraus zu fabelhaftem Reichtum: die »Oligarchen«. Allesamt einst Günstlinge Boris Jelzins, sind einige unter Putin inzwischen in Ungnade gefallen, der prominenteste von ihnen ist Michail Chodorkowski. Im eigenen Land fristen sie daher zumeist ein äußerst prekäres Dasein, im Westen aber dürfen sie sich als Märtyrer feiern lassen. Nicht nur der zweifelhafte Ursprung seines Aufstiegs und die ostentative Zurschaustellung und beinharte Verteidigung seines Vermögens zeichnen den Oligarchen aus, sondern vor allem der »Wille zur Yacht«, die als unabdingbarer Ausweis seiner ökonomischen Potenz gilt. Um global agieren zu können, muss der Oligarch seinen Einfluss auf der internationalen politischen Bühne geltend machen, sein Sozialprestige aufbessern. Welche Mittel er dafür einsetzt, davon berichtet Wolfgang Kemp, der die glamourösen wie auch klandestinen Auftritte des Oligarchen-Jetsets seit Jahren verfolgt. Er kennt die wechselnden Standorte ihrer Yachten, weiß über die Ausrüstung ihrer privaten Sicherheitsdienste Bescheid, gibt Einblick in ihre finanziellen Machenschaften, die nicht selten auch von westlichen Politikern gedeckt werden.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.