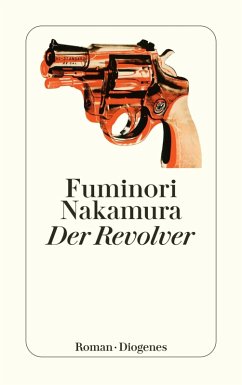

In einer Regennacht findet ein junger Mann in den Straßen von Tokio eine Leiche - und neben ihr einen Revolver. Nishikawa nimmt die Waffe an sich und entwickelt schon nach kurzer Zeit eine unheimliche Obsession. All seine Gedanken, sein ganzes Leben kreisen um das perfekte kleine Wunderwerk. Und um die vier Kugeln, die sich noch immer in der Trommel befinden. Irgendwann ist es nicht mehr genug, die Waffe zu besitzen. Er muss sie abfeuern.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.