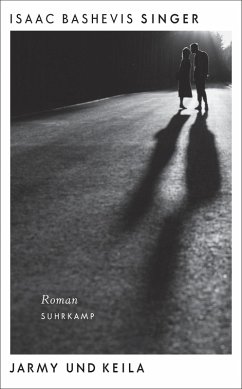

Der Scharlatan (eBook, ePUB)

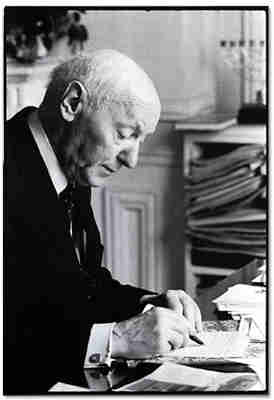

Der unveröffentlichte Roman aus dem Nachlass des Nobelpreisträgers

Übersetzer: Krüger, Christa

Sofort per Download lieferbar

Statt: 14,00 €**

13,99 €

inkl. MwSt.

** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

New York in den 1940er Jahren: Während in Europa der Krieg wütet, sucht Hertz Minsker, selbsternannter Philosoph, Lebemann und chronisch pleite, sein Glück in Amerika. Bronja, seine vierte Frau, hat für ihn ihren Ehemann und ihre Kinder in Warschau zurückgelassen, jetzt schlagen sich die beiden mehr schlecht als recht durchs Leben. Unterstützung erhalten sie von Morris Calisher, einem Freund aus Jugendtagen, der mit Immobilien reich geworden ist. Dieser ahnt allerdings nicht, dass Hertz längst eine leidenschaftliche Affäre mit seiner Frau Minna begonnen hat ...Der Scharlatan zeichnet e...

New York in den 1940er Jahren: Während in Europa der Krieg wütet, sucht Hertz Minsker, selbsternannter Philosoph, Lebemann und chronisch pleite, sein Glück in Amerika. Bronja, seine vierte Frau, hat für ihn ihren Ehemann und ihre Kinder in Warschau zurückgelassen, jetzt schlagen sich die beiden mehr schlecht als recht durchs Leben. Unterstützung erhalten sie von Morris Calisher, einem Freund aus Jugendtagen, der mit Immobilien reich geworden ist. Dieser ahnt allerdings nicht, dass Hertz längst eine leidenschaftliche Affäre mit seiner Frau Minna begonnen hat ...

Der Scharlatan zeichnet ein eindrückliches Bild vom Leben der emigrierten Juden im New York der 1940er Jahre, das trotz der düsteren Grundstimmung immer wieder Momente voller Lebensfreude und Liebe bereithält.

Der Scharlatan zeichnet ein eindrückliches Bild vom Leben der emigrierten Juden im New York der 1940er Jahre, das trotz der düsteren Grundstimmung immer wieder Momente voller Lebensfreude und Liebe bereithält.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.