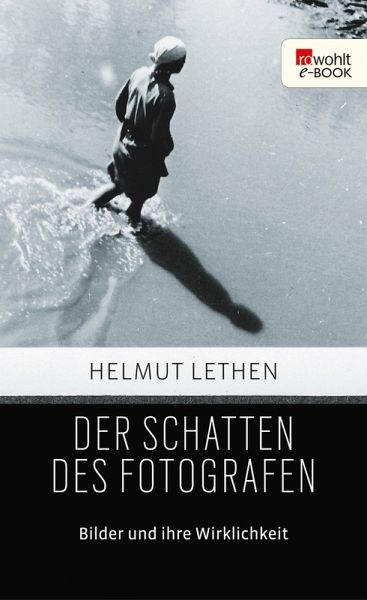

Der Schatten des Fotografen (eBook, ePUB)

Bilder und ihre Wirklichkeit Ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2014

Sofort per Download lieferbar

Statt: 24,00 €**

9,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Das Foto eines vertrauten Menschen kann uns berühren «wie das Licht eines Sterns» (Roland Barthes); die Bilder flüchtender Kinder führen die Schrecken des Krieges geradezu schmerzhaft vor Augen. Wie kommt es, dass Fotos eine so ungeheure Wirkung auf uns haben? Wie viel Wirklichkeit steckt in oder hinter den Bildern? Helmut Lethen geht diesen Fragen auf einem Streifzug durch die Kunst- und Mediengeschichte des 20. Jahrhunderts nach: Er zeigt uns am Beispiel der berühmten Fotografien Robert Capas von der Landung in der Normandie, wie aus Bildern Geschichtszeichen werden; er folgt gebannt d...

Das Foto eines vertrauten Menschen kann uns berühren «wie das Licht eines Sterns» (Roland Barthes); die Bilder flüchtender Kinder führen die Schrecken des Krieges geradezu schmerzhaft vor Augen. Wie kommt es, dass Fotos eine so ungeheure Wirkung auf uns haben? Wie viel Wirklichkeit steckt in oder hinter den Bildern? Helmut Lethen geht diesen Fragen auf einem Streifzug durch die Kunst- und Mediengeschichte des 20. Jahrhunderts nach: Er zeigt uns am Beispiel der berühmten Fotografien Robert Capas von der Landung in der Normandie, wie aus Bildern Geschichtszeichen werden; er folgt gebannt den Performances von Marina Abramovic, in denen Kunst und Wirklichkeit verschmelzen; er vertieft sich in das ironische Zeichenspiel des Konzeptkünstlers Bruce Nauman, das jede Realität dahinter verschwinden lässt; er entdeckt in idyllisch anmutenden Bildern jene totale Verlassenheit, die ihn bereits als Kind erschreckte. Lethen erläutert, was Bilder sind und was sie vermögen, ohne dabei die Wirklichkeit hinter ihnen preiszugeben. Ein eindringliches Plädoyer und eine Schule des Sehens in einer unübersichtlichen Zeit.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.