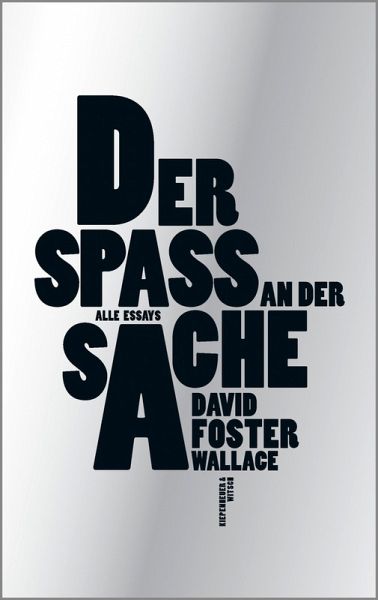

Der Spaß an der Sache (eBook, ePUB)

Alle Essays

Redaktion: Blumenbach, Ulrich / Übersetzer: Blumenbach, Ulrich; Ingendaay, Marcus

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 36,00 €**

29,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

»Eine Kompetenzgranate mit Dauerzündung, die unterhalten, aber nicht unterfordern will« Ulrich Blumenbach. Zum zehnten Todestag des wichtigsten amerikanischen Autors seiner Generation erscheinen alle Essays in einem Band. Gerade die Essays und Reportagen sind für viele Kritiker und Leser Wallace' Königsdisziplin, und in dieser nach Themen geordneten Anthologie sind seine Beobachtungsschärfe und sprachliche Brillanz neu zu entdecken. Neben Romanen und Erzählungen hat David Foster Wallace immer auch Essays geschrieben, mal im Auftrag von Zeitschriften und Zeitungen, mal für Sammlungen. Z...

»Eine Kompetenzgranate mit Dauerzündung, die unterhalten, aber nicht unterfordern will« Ulrich Blumenbach. Zum zehnten Todestag des wichtigsten amerikanischen Autors seiner Generation erscheinen alle Essays in einem Band. Gerade die Essays und Reportagen sind für viele Kritiker und Leser Wallace' Königsdisziplin, und in dieser nach Themen geordneten Anthologie sind seine Beobachtungsschärfe und sprachliche Brillanz neu zu entdecken. Neben Romanen und Erzählungen hat David Foster Wallace immer auch Essays geschrieben, mal im Auftrag von Zeitschriften und Zeitungen, mal für Sammlungen. Zu den bekanntesten gehört sicherlich »Schrecklich amüsant - aber in Zukunft ohne mich«, sein berühmter Text über die Reise auf einem Kreuzfahrtschiff, und »Das hier ist Wasser«. Dieses monumentale Buch versammelt alle Sachtexte des großen amerikanischen Autors. Ulrich Blumenbach, der längst zur deutschen Stimme Wallace' geworden ist, hat die Essays in diesem finalen Band nach Themengebieten geordnet: Von Tennis über Ästhetik, Sprache & Literatur, Politik, Film & Fernsehen, die Unterhaltungsindustrie und Leben & Liebe reicht die Bandbreite. So ist Wallace in all seiner Brillanz in diesen höchst unterhaltsamen und klugen Texten aufs Neue zu entdecken und zu bewundern.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.