Der USB-Stick (eBook, ePUB)

Sofort per Download lieferbar

Statt: 22,00 €**

9,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

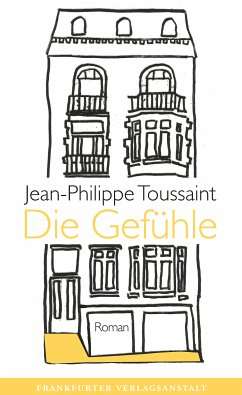

Jean Detrez ist als Leiter einer Abteilung der Europäischen Kommission mit Zukunftsforschung befasst. Er ist Zukunftsexperte - aber kein Experte seiner eigenen Zukunft. Diese hat sich seit seiner Trennung von Diane in Luft aufgelöst. Die Kommission beauftragt ihn mit einer Machbarkeitsstudie: Eine rein europäische Blockchaintechnologie soll künftig die Unabhängigkeit von China und den USA gewährleisten. Nachdem Detrez seine Ergebnisse im Europäischen Parlament vorgestellt hat, wird er von zwei Lobbyisten zur Seite genommen. Aus Neugier lässt sich Detrez auf konspirative Treffen in dunk...

Jean Detrez ist als Leiter einer Abteilung der Europäischen Kommission mit Zukunftsforschung befasst. Er ist Zukunftsexperte - aber kein Experte seiner eigenen Zukunft. Diese hat sich seit seiner Trennung von Diane in Luft aufgelöst. Die Kommission beauftragt ihn mit einer Machbarkeitsstudie: Eine rein europäische Blockchaintechnologie soll künftig die Unabhängigkeit von China und den USA gewährleisten. Nachdem Detrez seine Ergebnisse im Europäischen Parlament vorgestellt hat, wird er von zwei Lobbyisten zur Seite genommen. Aus Neugier lässt sich Detrez auf konspirative Treffen in dunklen Hotelbars ein. Nach der letzten Begegnung findet er einen USB-Stick auf dem Boden, den einer der beiden dort verloren hat. Detrez prüft den Inhalt und stößt auf Ungeheuerliches: Es geht nicht um Forschungszwecke, sondern um Bitcoins und den geheimen Auftrag einer chinesischen Firma. Um den Betrug aufzudecken, nimmt er kurzentschlossen einen Flieger nach China, statt wie geplant direkt zu einer Konferenz nach Japan zu reisen. Für 48 Stunden weiß niemand auf der Welt, wo er sich befindet. Der Plot über internationale Cyberkriminalität erzeugt große Spannung, und doch lesen wir einen Roman von Jean-Philippe Toussaint. Sein unverwechselbarer ernster wie ironisch-humorvoller Ton bannt den Leser und öffnet zugleich romaneskere Bahnen, die in die Vergangenheit, zur Familie, zu den Kindern des Protagonisten führen, der allem und jedem misstraut und sich doch ins Zentrum der Gefahr wagt. Und sosehr sich sein Chinaaufenthalt immer mehr zu einem Alptraum entwickelt, ahnt der Leser: Die eigentliche Katastrophe steht noch bevor. "Hält Jean-Philippe Toussaint den Schlüssel zur Zukunft in der Hand? Mit größter Genauigkeit beschreibt er unsere Welt, von der Technik dominiert und untertan gemacht." (LE CROIX) "Ein neues Buch von Toussaint zu öffnen, heißt immer, in ein neues Denkmodell einzutreten: In der Tarnung eines Spionageromans bringt er Fragen zur Sprache, die unsere Moderne durch Globalisierung und neue Technologien ausgelöst hat." (LIVRES) "Jean Detrez arbeitet bei der Europäischen Kommission über ein sensibles Thema. Zwei Lobbyisten treten an ihn heran. Bei einem konspirativen Treffen in einem Brüsseler Hotel verliert einer der beiden einen USB-Stick. Dieses Objekt macht aus dem neuen Roman von Jean-Philippe Toussaint ein Buch, das man bis zum Ende nicht mehr weglegen kann, packend wie ein Thriller." (EAN, JOURNAL DE LA LITTTÉRATURE) "Romanhafter denn je, durchaus auch autobiographisch und ohne dass sein Stil Leichtigkeit verliert, zeigt Toussaint in >Der USB-Stick<, wie die profitgierige Moderne europäische und demokratische Ideale erstickt." (LE GUIDE LIVRES)

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.