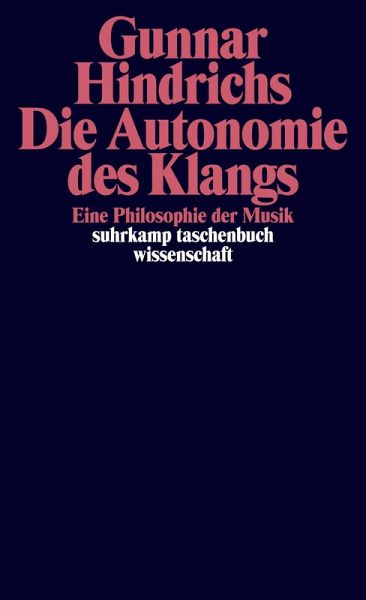

Die Autonomie des Klangs (eBook, ePUB)

Eine Philosophie der Musik

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 17,00 €**

16,99 €

inkl. MwSt.

** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Die Idee des musikalischen Kunstwerks bildet den Fluchtpunkt, der den Bereich der Musik in seinem ästhetischen Eigensinn erschließt. Selbst jene musikalischen Formen, die keine Werkgestalt besitzen wollen, stehen, sofern sie überhaupt Kunst zu sein beanspruchen, noch in Beziehung zu ihr. Gunnar Hindrichs widmet sich in seinem faszinierenden Buch der Artikulation dieser Idee. In enger Tuchfühlung sowohl mit der europäischen Musik von der Gregorianik bis zum Komplexismus als auch mit der philosophischen Ästhetik und Metaphysik entwickelt er sechs Grundbegriffe, die das musikalische Kunstwe...

Die Idee des musikalischen Kunstwerks bildet den Fluchtpunkt, der den Bereich der Musik in seinem ästhetischen Eigensinn erschließt. Selbst jene musikalischen Formen, die keine Werkgestalt besitzen wollen, stehen, sofern sie überhaupt Kunst zu sein beanspruchen, noch in Beziehung zu ihr. Gunnar Hindrichs widmet sich in seinem faszinierenden Buch der Artikulation dieser Idee. In enger Tuchfühlung sowohl mit der europäischen Musik von der Gregorianik bis zum Komplexismus als auch mit der philosophischen Ästhetik und Metaphysik entwickelt er sechs Grundbegriffe, die das musikalische Kunstwerk ausmachen: Material, Klang, Zeit, Raum, Sinn und Gedanke. Zusammen ergeben sie eine Ontologie des Musikwerks aus der Perspektive der ästhetischen Vernunft.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.