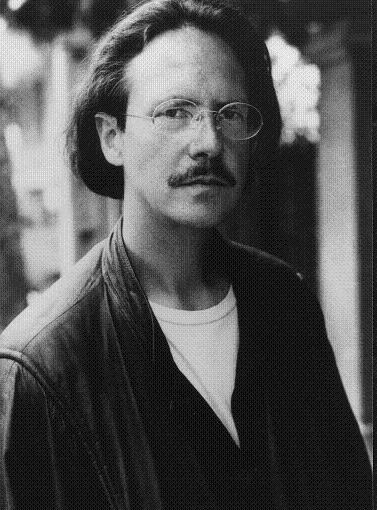

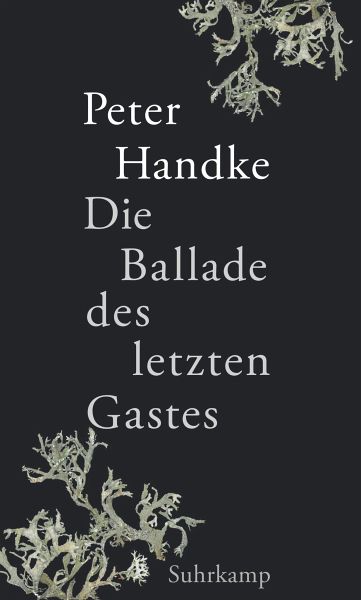

Die Ballade des letzten Gastes (eBook, ePUB)

Das neue Buch des Literaturnobelpreisträgers

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 15,00 €**

14,99 €

inkl. MwSt.

** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

In Peter Handkes Buch durchdringen sich Gegenwart und Vergangenheit, scheint das eine ins andere zu kippen, steht alles »auf Messers Schneide«. Immer wieder hält der Erzähler inne: Was einmal war, hat sich unwiderruflich verändert - und bleibt dennoch vertraut.Von einem anderen Erdteil kehrt Gregor zurück in die Heimat. Die Familie hat sich verändert: Zwar wartet der Vater wie früher mit den Spielkarten, doch hat die Schwester überraschend einen Säugling auf dem Arm. Er, der große, ältere Bruder, soll der Taufpate des Kindes werden. Vom jüngeren Bruder Hans bleiben derweil nur Eri...

In Peter Handkes Buch durchdringen sich Gegenwart und Vergangenheit, scheint das eine ins andere zu kippen, steht alles »auf Messers Schneide«. Immer wieder hält der Erzähler inne: Was einmal war, hat sich unwiderruflich verändert - und bleibt dennoch vertraut.

Von einem anderen Erdteil kehrt Gregor zurück in die Heimat. Die Familie hat sich verändert: Zwar wartet der Vater wie früher mit den Spielkarten, doch hat die Schwester überraschend einen Säugling auf dem Arm. Er, der große, ältere Bruder, soll der Taufpate des Kindes werden. Vom jüngeren Bruder Hans bleiben derweil nur Erinnerungen, zum Beispiel an den Unfall in den Brennnesseln. Selbst der Obstgarten ist ein anderer geworden, noch immer an Ort und Stelle, aber längst nicht mehr zu retten. Gregor zieht es in die Straßen und Gassen, ins Kino, ins Fußballstadion, in den Wald, und er geht und geht immer weiter.

Von einem anderen Erdteil kehrt Gregor zurück in die Heimat. Die Familie hat sich verändert: Zwar wartet der Vater wie früher mit den Spielkarten, doch hat die Schwester überraschend einen Säugling auf dem Arm. Er, der große, ältere Bruder, soll der Taufpate des Kindes werden. Vom jüngeren Bruder Hans bleiben derweil nur Erinnerungen, zum Beispiel an den Unfall in den Brennnesseln. Selbst der Obstgarten ist ein anderer geworden, noch immer an Ort und Stelle, aber längst nicht mehr zu retten. Gregor zieht es in die Straßen und Gassen, ins Kino, ins Fußballstadion, in den Wald, und er geht und geht immer weiter.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.