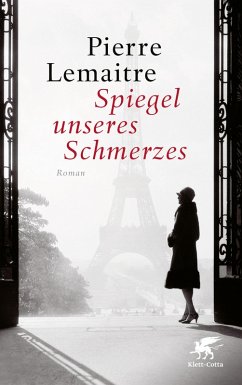

Pierre Lemaitre

eBook, ePUB

Die Farben des Feuers / Die Kinder der Katastrophe Bd.2 (eBook, ePUB)

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 25,00 €**

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs regieren Habgier und Neid in den Straßen von Paris, und so bahnt sich ein Komplott an, um das mächtige Bankimperium Péricourt zu Fall zu bringen. Doch Alleinerbin Madeleine weiß, die Verhältnisse in Europa für sich zu nutzen, und dreht den Spieß kurzerhand um. Als der berühmte französische Bankier Marcel Péricourt im Jahr 1927 verstirbt, steht seine Tochter Madeleine, deren Exmann nach einem landesweiten Skandal im Gefängnis sitzt, plötzlich völlig allein an der Spitze eines Bankimperiums - in einer Epoche, in der es Frauen nicht einmal gestattet...

Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs regieren Habgier und Neid in den Straßen von Paris, und so bahnt sich ein Komplott an, um das mächtige Bankimperium Péricourt zu Fall zu bringen. Doch Alleinerbin Madeleine weiß, die Verhältnisse in Europa für sich zu nutzen, und dreht den Spieß kurzerhand um. Als der berühmte französische Bankier Marcel Péricourt im Jahr 1927 verstirbt, steht seine Tochter Madeleine, deren Exmann nach einem landesweiten Skandal im Gefängnis sitzt, plötzlich völlig allein an der Spitze eines Bankimperiums - in einer Epoche, in der es Frauen nicht einmal gestattet war, selbst einen Scheck zu unterschreiben. Während Gustave Joubert, der Prokurist der Bank, Charles Pericourt, Madeleines verschwenderischer Onkel, und André Delcourt, ihr Liebhaber mit dichterischen Ambitionen, um die junge Erbin und ihren Sohn schwirren wie Motten um das Licht, zeichnen sich am Horizont bereits die Vorboten des Zweiten Weltkriegs ab. Im Schatten von Börsenskandalen und politischen Wirrnissen arbeiten die Neider auf das Verderben der Familie hin. Doch für Madeleine ist das letzte Wort in dieser Angelegenheit noch nicht gesprochen. Um ihres Sohnes willen beginnt sie ihren ganz persönlichen Rachefeldzug zu planen.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

- Geräte: eReader

- ohne Kopierschutz

- eBook Hilfe

- Größe: 4.37MB

- FamilySharing(5)

- Text-to-Speech

- Keine oder unzureichende Informationen zur Barrierefreiheit

Pierre Lemaitre, 1951 in Paris geboren, ist Autor mehrerer preisgekrönter Romane und Kriminalromane. Sein 2014 erschienenes Buch, »Wir sehen uns dort oben«, wurde mit dem wichtigsten französischen Literaturpreis, dem Prix Goncourt, ausgezeichnet. Nun liegt sein neuer, hochgelobter Roman »Spiegel unseres Schmerzes« in deutscher Übersetzung vor.

Produktdetails

- Verlag: Klett-Cotta Verlag

- Seitenzahl: 480

- Erscheinungstermin: 2. März 2019

- Deutsch

- ISBN-13: 9783608115543

- Artikelnr.: 54749638

buecher-magazin.deIm Februar 1927 verfolgt ganz Paris den pompösen Trauerzug des reichen verstorbenen Bankiers Marcel Péricort. Dessen Tochter Madeleine wird das Erbe des väterlichen Bankimperiums antreten und somit eine der reichsten Damen von Paris sein. Doch die würdevolle Beerdigungszeremonie überschattet ein tragischer Unfall: Madeleines siebenjähriger Sohn Paul stürzt sich aus dem Fenster, bricht sich das Rückgrat und ist fortan an den Rollstuhl gefesselt. Mit dieser düsteren Eingangsszene leitet Pierre Lemaitre den zweiten Band seines Romans "Wir sehen uns dort oben" ein, für den er 2013 den renommierten Prix Goncourt erhielt. Er zeichnet hier das Porträt der französischen Gesellschaft in den Zwanziger-und Dreißigerjahren, die von Habsucht und Rücksichtslosigkeit geprägt ist. Aufgrund einer Intrige wird Madeleine ihr ganzes Vermögen verlieren, und es ist vergnüglich zu lesen, wie sie dann strategisch und skrupellos ausholt, um sich an den für ihren Ruin Verantwortlichen zu rächen. In einer Zeit, in der Frauen noch kein Wahlrecht hatten und nicht einmal selbst einen Scheck unterzeichnen durften, fokussiert dieser Roman die persönliche Revanche einer entmachteten Frau. Spannend und humorvoll erzählt, ist dies auch eine Hommage an Romane im Stil von Balzac und Alexandre Dumas.

buecher-magazin.deIm Februar 1927 verfolgt ganz Paris den pompösen Trauerzug des reichen verstorbenen Bankiers Marcel Péricort. Dessen Tochter Madeleine wird das Erbe des väterlichen Bankimperiums antreten und somit eine der reichsten Damen von Paris sein. Doch die würdevolle Beerdigungszeremonie überschattet ein tragischer Unfall: Madeleines siebenjähriger Sohn Paul stürzt sich aus dem Fenster, bricht sich das Rückgrat und ist fortan an den Rollstuhl gefesselt. Mit dieser düsteren Eingangsszene leitet Pierre Lemaitre den zweiten Band seines Romans "Wir sehen uns dort oben" ein, für den er 2013 den renommierten Prix Goncourt erhielt. Er zeichnet hier das Porträt der französischen Gesellschaft in den Zwanziger-und Dreißigerjahren, die von Habsucht und Rücksichtslosigkeit geprägt ist. Aufgrund einer Intrige wird Madeleine ihr ganzes Vermögen verlieren, und es ist vergnüglich zu lesen, wie sie dann strategisch und skrupellos ausholt, um sich an den für ihren Ruin Verantwortlichen zu rächen. In einer Zeit, in der Frauen noch kein Wahlrecht hatten und nicht einmal selbst einen Scheck unterzeichnen durften, fokussiert dieser Roman die persönliche Revanche einer entmachteten Frau. Spannend und humorvoll erzählt, ist dies auch eine Hommage an Romane im Stil von Balzac und Alexandre Dumas.© BÜCHERmagazin, Nicole Trötzer

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Rainer Moritz hat Einwände gegen Pierre Lemaitres opulenten Fortsetzungsroman über den Niedergang eines privaten Bankhauses. Das an Katastrophen reiche frühe 20. Jahrhundert, in dem Lemaitre seine figuren- wie handlungsreiche Geschichte ansiedelt, verträgt sich schlecht mit der traditionellen, an Proust und Romains angelehnten Erzählweise, findet er. Der gefällige Ton, mit dem der Autor über Judenhass und Reichstagsbrand schreibt, stößt Moritz bitter auf und raubt ihm die Freude an diesem Sozialepos.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»das großartige Familienepos [...] vereinigt alle Elemente großer Literatur.« Barbara Breuner, Schwetzinger Zeitung, 27.05.2020 Barbara Breuner Schwetzinger Zeitung 20200527

Gebundenes Buch

Parallelen zu einem Comic finden sich aus meiner Sicht im vorliegenden Roman, in dem es im Prinzip um das Leben und Leiden der Madeleine Péricourt geht. Diese wird nach dem Tode ihres Vaters Marcel Alleinerbin einer großen, einflussreichen Bank. Doch widerfährt ihrer Familie am …

Mehr

Parallelen zu einem Comic finden sich aus meiner Sicht im vorliegenden Roman, in dem es im Prinzip um das Leben und Leiden der Madeleine Péricourt geht. Diese wird nach dem Tode ihres Vaters Marcel Alleinerbin einer großen, einflussreichen Bank. Doch widerfährt ihrer Familie am Tage von Marcels Beerdigung ein weiteres großes Unglück, das sie über längere Zeit dergestalt vereinnahmt, dass sie keinen Blick für die Geschicke der Bank hat.

Was für eine Gelegenheit für diejenigen, die sich beim Erben übergangen wurden, zur Tat zu schreiten und die Dinge zu ihren Gunsten zu wenden! Als Madeleine wieder bereit ist, am Leben teilzunehmen, ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen: ihr verschwenderischer Onkel Charles hat sich seinen Teil genommen, ihr ehemaliger Liebhaber, der bis dahin erfolglose Journalist André hat sich verabschiedet, nicht ohne dem Rädchen, das Madeleine zu seinen Gunsten gedreht hatte, noch einen kräftigen Schwung zu geben. Und der ehemalige Prokurist der Bank Gustave Joubert kann der inzwischen mittellosen Madeleine sogar ihr Elternhaus abkaufen. Dann gibt es noch den ein oder anderen mehr im weiteren Umfeld der Bediensteten und Mitarbeiter, der sich fleißig die Taschen gefüllt hat.

Wer jedoch davon ausgegangen ist, dass Madeleine sich in ihr Schicksal fügt, der hat sich geschnitten. Sie startet einen Rachefeldzug, der zunächst so subtil beginnt, dass niemand etwas merkt. Und dann - nun, lesen Sie selbst.

Oder auch nicht: denn nur, wer kein Problem hat mit langatmigen Schilderungen und einer an vielen Stellen ausgesprochen konstruierten Handlung, wird diesen Roman uneingeschränkt genießen können. Dazu kommen noch stellenweise so verdrehte Schilderungen, dass sie - nimmt man Faktoren wie Zeit und Raum in Acht - gar nicht stimmen können. Außerdem sind es stellenweise wahre Räuberpistolen, die sich der Autor so ausgedacht hat. Dazu passt auch das überdrehte Personal, das zeitweise so agiert, dass ich mich an Comic-Figuren erinnert fühlte. Es scheint Leser zu geben, die das wenig stört, mir jedoch hat es diesen Roman verleidet. Wobei er durchaus eindringlich und stellenweise süffig zu lesen ist, was mir half, am Ball zu bleiben. Zudem hatte ich bis zum Schluss die Hoffnung, dass die ein oder andere Wendung die Handlung so dreht, dass auch ich sie verstehen und mich voll und ganz hinter sie stellen kann. Leider war dies nicht der Fall, auch verlief der ein oder andere Erzählstrang, auf den ich noch gesetzt hatte. Und vor allem: das Drumherum, der historische Rahmen, die Atmosphäre fehlten komplett. Auf diese spannende Zeit - die 1920er und 30er Jahre - bezog sich der Autor nur punktuell.

Mein Fazit: Leider kein guter Start mit Pierre Lemaitre - ich werde wohl nicht mehr zu seinen Romanen greifen.

Weniger

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

1927 Paris. Als ihr Vater, der angesehene und berühmte französische Bankier Marcel Péricourt, stirbt, erbt Tochter Madeleine, deren Exmann im Gefängnis sitzt, das von ihm hinterlassene Bankenimperium. Während der Trauerzug, an dem die gesamte Elite der französischen …

Mehr

1927 Paris. Als ihr Vater, der angesehene und berühmte französische Bankier Marcel Péricourt, stirbt, erbt Tochter Madeleine, deren Exmann im Gefängnis sitzt, das von ihm hinterlassene Bankenimperium. Während der Trauerzug, an dem die gesamte Elite der französischen Gesellschaft und sogar der Präsident der Republik teilnehmen, an der Villa der Péricourts vorbeizieht, fällt Madeleines siebenjähriger Sohn Paul aus dem oberen Stockwerk auf den Sarg seines Großvaters und ist fortan querschnittsgelähmt. Madeleine hat alle Hände voll zu tun, sich um ihren kleinen Sohn und dessen Betreuung kümmern, so dass andere die Möglichkeit haben, sich auf ihre Kosten zu bereichern und ihr Vermögen sowie das der Bank zu veruntreuen. Als Madeleine dahinter kommt, wer sie so schamlos hintergangen und die Bank in den Ruin getrieben hat, schmiedet sie einen Racheplan, den sie auch auszuführen gedenkt…

Pierre Lemaitre hat mit seinem Buch „Die Farben des Feuers“ einen besonders treffenden Titel für seinen Gesellschaftsroman mit historischem Hintergrund gewählt. Sein Erzählstil ist anspruchsvoll, detailreich und bildgewaltig, der Leser versinkt in einer Pariser Zeit zwischen zwei Weltkriegen, wo Frauen noch als nicht geschäftsfähig angesehen wurden und eine leichte Beute für Männer waren, die vor nichts zurückschreckten, um Macht und Geld durch Intrigen und Verschwörungen an sich zu bringen. Durch gekonnt wechselnde Perspektiven gibt Lemaitre dem Leser die Möglichkeit, die Geschichte von allen Seiten und durch viele Augen zu beleuchten, um ein vollständiges Bild zu erhalten und gleichzeitig die damalige Atmosphäre widerzuspiegeln. Dazu gehören auch die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Hintergründe, die Lemaitre wunderbar recherchiert und mit seiner Handlung verwoben hat. Schöne Dialoge und auch eine gewisse Situationskomik machen die Geschichte lebhaft und reizvoll.

Die Charaktere sind liebevoll und detailliert ausgestaltet, jeder mit einer eigenen Persönlichkeit und den benötigten Ecken und Kanten, die sie so individuell wie authentisch wirken lassen und dem Leser die nötige Spanne fürs Mitfiebern und Mitleiden geben. Madeleine ist mit Leib und Seele Mutter, ihrem Sohn gehört ihre ganze Aufmerksamkeit und Sorge. Das mag für viele naiv wirken, doch verkennt man sie da völlig. In einer der dunkelsten Stunden reißt sie sich zusammen und tritt mit einer Stärke und Intelligenz daraus hervor, dass einem angst und bange werden kann. Man möchte sie auf keinen Fall zum Feind haben. Andere unterschätzen sie völlig und sind drauf und dran, in ihre Falle zu tappen. Gustave Joubert ist ein Mann, der jahrelang im Hintergrund agierte und nun seine Stunde gekommen sieht. Er will auch mal an der Macht und dem Geld schnuppern, möchte auch jemand sein. Das wird ihm irgendwann zum Verhängnis. Vladi ist das polnische Kindermädchen, das zwar kein Wort Französisch spricht, aber für die Familie alles tut. Auch die weiteren Protagonisten sind schön gezeichnet und beleben die Handlung durch ihr Erscheinen.

„Die Farben des Feuers“ ist ein rundum gelungener wunderbarer Gesellschaftsroman vor historischem Hintergrund mit spannender Handlung und anspruchsvoller Sprache. Ein literarisches Meisterwerk, das jede erdenkliche Leseempfehlung verdient!

Weniger

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Madeleine Péricourt hat es nicht leicht Ende der 1920er: der Ehemann im Gefängnis, der Vater verstorben, der einzige Sohn Paul verkrüppelt. Doch statt sich in Trauer und Verzweiflung ergehen zu können, wird sie statt ihres Vaters an der Spitze der familieneigenen Bank stehen …

Mehr

Madeleine Péricourt hat es nicht leicht Ende der 1920er: der Ehemann im Gefängnis, der Vater verstorben, der einzige Sohn Paul verkrüppelt. Doch statt sich in Trauer und Verzweiflung ergehen zu können, wird sie statt ihres Vaters an der Spitze der familieneigenen Bank stehen müssen. Sie verlässt sich auf Freunde und Mitarbeiter… und wird verlassen.

Ich habe ein bisschen gebraucht, um mit Lemaitres Roman warm zu werden. Das lag vor allem an dem Erzählstil, der etwas angestaubt und steif wirkt. Man gewöhnt sich daran, aber wirklich gut gefallen hat er mir nicht. Madeleine hat mir dagegen sehr gut gefallen, ihre Verwandlung vom Frauchen, das quasi keine Ahnung vom Leben und noch viel weniger von wichtigen Entscheidungen hat, hin zu einem cleveren, geduldigen Racheengel war wirklich lesenswert. Ihre „Gegenspieler“ sind etwas sehr auf ihre Rolle reduziert, sie und auch die weitere Handlung wirken dann doch ab und an konstruiert. Die Einbettung in das Zeitgeschehen gelingt dem Autor wirklich gut, bei verschiedensten Ereignissen neigt man dazu Näheres zu googlen und stellt fest, dass es sich um Fiktion handelt; oder eben umgekehrt. Die Atmosphäre stimmt also und so kann man richtig in die Zeit eintauchen. Ich mochte den Roman ganz gerne, habe mich aber bis zum Schluss etwas am Stil und auch an so mancher Wendung gestoßen.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Eine starke Frau in dieser Zeit

Im Jahr 1927 verstirbt der französische Bankier Marcel Péricourt, zuvor einem großen Bankimperium vorstehend und eine wirkliche Größe in der Welt des Geldes. Alleinige Erbin ist seine Tochter Madeleine, geschieden von einem Mann, der im …

Mehr

Eine starke Frau in dieser Zeit

Im Jahr 1927 verstirbt der französische Bankier Marcel Péricourt, zuvor einem großen Bankimperium vorstehend und eine wirkliche Größe in der Welt des Geldes. Alleinige Erbin ist seine Tochter Madeleine, geschieden von einem Mann, der im Gefängnis sitzt und Mutter eines siebenjährigen Jungen, Paul. Am Tag der Beerdigung stürzt Paul aus einem Fenster im ersten Stock. Er überlebt, bleibt aber gelähmt und muss sein Leben fortan im Rollstuhl verbringen. Und natürlich kümmert sich seine Mutter vorrangig um ihren schwer verletzten Sohn, anstatt sich in die Materie des Bankengeschäfts zu stürzen, um so vielleicht eine Chance zu haben, das Unternehmen ihres Vaters angemessen erfolgreich und bestimmt durch eigene Hand fortzuführen. Aber die 'Anderen', ob ihr Prokurist, die Verwandtschaft oder ihr von der Poesie beseelter Liebhaber, sie nutzen die Gunst der Stunde und versuchen, durch Machtspielchen und Intrigen, mehr wie nur ein Stück vom Kuchen abzubekommen und es gelingt, fast vollständig. Doch Madeleine kommt zurück, entwickelt eine Cleverness und Stärke, die ihr niemand zugetraut hat und rächt sich, an allen, die sich daran beteiligt haben, sie fast vollständig in den Ruin zu treiben.

Es ist die grandiose Erzählkunst des Autors, die aus dieser Geschichte ein packendes hochspannendes Buch macht. Die Finesse, mit der Lemaitre die einzelnen Personen zum Leben erweckt, die Beschreibung, wie Madeleine langsam in den ruinösen Abwärtsstrudel der intriganten Gesellschaft gerät und dann das große Aufbäumen der 'Heldin', all das zeichnet sich mit zunehmender Spannung vor unserem inneren Auge ab . Und dabei sind die historischen Gegebenheiten dieser Zeit so wunderbar elegant mit in das Geschehen einbaut, dass das alles einfach echt und 'ganz nah dran' herüberkommt.

Dieses Buch sollte man auf jeden Fall nicht an sich vorüber gehen lassen, es ist ein literarisches Erlebnis.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Am Tag der Beerdigung ihres Vaters widerfährt Madeleine Péricourt, Alleinerbin eines mächtigen Bankimperiums, ein nächster Schicksalsschlag: ihr kleiner Sohn Paul stürzt sich aus einem Fenster und sitzt seitdem im Rollstuhl. Zunächst konzentriert sich Madeleine auf …

Mehr

Am Tag der Beerdigung ihres Vaters widerfährt Madeleine Péricourt, Alleinerbin eines mächtigen Bankimperiums, ein nächster Schicksalsschlag: ihr kleiner Sohn Paul stürzt sich aus einem Fenster und sitzt seitdem im Rollstuhl. Zunächst konzentriert sich Madeleine auf mögliche Therapien, aber merkt bald, dass es keine durchgreifende Hilfe gibt. Sie verfällt in eine Art Lethargie, findet an nichts mehr Interesse, außer Pauls Pflege. Sie verlässt sich auf ihre Angestellten, vertraut ihnen voll und ganz und merkt erst, als es bereits zu spät ist, dass alle nur an ihr persönliches Wohl gedacht haben, sie hintergangen und belogen haben, voller Habgier und Neid, sogar ihre engsten Verwandten. Alle haben sich ihren Anteil an Madeleines Vermögen gesichert und viel bleibt nicht mehr übrig.

Irgendwann realisiert Madeleine, dass sie keinem mehr vertrauen kann und im Prinzip allein mit Paul ist, und sie schmiedet Pläne, um das, was ihr gehört, zurückzubekommen und sich an ihren Ausbeutern zu rächen. Ihre Strategien sind wohl durchdacht, nahezu perfide, und überraschen den Leser durch ihre Niederträchtigkeit.

Der Schreibstil des Autors ist zunächst gewöhnungsbedürftig, denn es werden verschiedene Handlungsstränge einfach hintereinander gesetzt, ohne Unterteilung. Vielleicht will der Autor damit andeuten, wie intensiv alles miteinander vernetzt ist. Die Beschreibungen sind sehr detailliert, bisweilen auch etwas langatmig, wenn es zu sehr in die Feinheiten geht. Sehr überraschend war für mich, dass der Autor bisweilen den Leser direkt anspricht, das hat mir gut gefallen. Man muss sich an diesen Stil zunächst gewöhnen, auch an die vielen Namen, die einen zunächst erschlagen, aber dann liest sich der Roman fließend und auch spannend. Die Spannung rollt langsam an, wird dann aber bei Madeleines verzwickten Aktionen teilweise zum Psychokrimi.

Außerdem baut der Autor etliche humorvolle Elemente in seinen Roman ein, die unterhalten und einen zum Schmunzeln bringen. Teilweise sind es Missverständnisse, oder Beschreibungen, z.B. die Erläuterungen zu Charles Töchtern, aber auch überraschende Reaktionen, die geradezu schelmisch rüberkommen.

Die Protagonistin Madeleine ist mir sehr sympathisch, auch wenn ihre Rachegelüste recht charakterlos sind. Denn anstatt sich ihrem Schicksal zu unterwerfen, was in dieser Zeit des frühen 20. Jahrhunderts nicht unüblich war, verfällt sie in einen rasanten Aktionismus, um sich ihr Recht zu verschaffen. Sie rebelliert gegen die Überheblichkeit der Männerwelt und zeigt ihre Stärke. Manche ihrer Aktionen wirken jedoch zu konstruiert, da fehlt die Authentizität. Aufgrund dieser fehlenden Glaubhaftigkeit und der zeitweiligen Langatmigkeit ziehe ich einen Stern ab.

Trotzdem empfehle ich das Buch gern weiter, da es mir einen interessanten Einblick in die gesellschaftlichen Wirrungen der damaligen Zeit gegeben hat und mich gut unterhalten hat.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Diesen Roman habe ich sehr gern gelesen. Er hat mir viele schöne, heitere Lesestunden geschenkt, daher empfehle ich ihn auch weiter.

Insbesondere das Wie des Erzählens bereitete mir viel Vergnügen. In der ersten Hälfte kam mir oft der Gedanke: So schön, gekonnt und …

Mehr

Diesen Roman habe ich sehr gern gelesen. Er hat mir viele schöne, heitere Lesestunden geschenkt, daher empfehle ich ihn auch weiter.

Insbesondere das Wie des Erzählens bereitete mir viel Vergnügen. In der ersten Hälfte kam mir oft der Gedanke: So schön, gekonnt und leichtfüßig erzählt, mit feiner Ironie, etc. kann mir der werte Autor alles auftischen. Und darauf kam er im zweiten Teil auch zurück. Da tauchten oft genug Glaubwürdigkeitsfragen auf, insb. zum Schluss. Da musste ich an Indiana Jones denken, der mit nur paar Freunden, die ihm zur Hand gehen, all die mächtigen Bösewichter etwas Besseren gelehrt hat.

Aber wenn man die Geschichte mit guter Portion Humor und sonst nicht so schwernimmt, so wie sie erzählt wurde, dann hat man eine schöne Lektüre, die optimistisch stimmt und an den Sieg des Guten am Ende glauben lässt. So gesehen, ist diese Geschichte eine Art Märchen, das in den dreißiger Jahren des 20 Jh. angesiedelt ist. Man fühlt sich auch gleich in diese Zeit versetzt, schön atmosphärisch ist es also auf jeden Fall.

Der Roman fängt eher düster an, da passt auch das Coverbild zu, aber nach und nach wird es heller. Ich musste paarmal auflachen. Gute Portion Gesellschaftskritik liest sich deutlich heraus. Die Prinzipienlosigkeit und Verlogenheit der Reichen und Mächtigen, die Einfluss und Geld über alles stellen, das gilt auch für die Presse, was an mehreren Stellen mit Augenzwinkern zum Ausdruck gebracht wurde.

Was sehr positiv auffällt: Die Figuren, die keine 08/15 sind. Unikal und absolut unverwechselbar. Jede hat seine Vorgeschichte und tiefe Verletzung, an der sie zu knabbern hat.

Madeleine entwickelt sich im Laufe des Geschichte zu einer wahren Heldin. Reiche Erbin einer angesehenen Pariser Bank, sieht sie sich eines Tages nach dem Tod ihres Vaters nach Strich und Faden betrogen, manipuliert und enteignet. Von den Menschen, tw. nächsten Verwandten, denen sie praktisch blind vertraut hat. Ihr Sohn, ihr ein und alles, missbraucht und gelähmt, sitzt nun im Rollstuhl und stottert vor sich her. Und alle, die ihr altes Leben bestimmt und sie in diese Lage gebracht haben, tun so, als ob nichts passiert wäre, als ob es sich so gehöre. Madeleine überlegt sich einen raffinierten Racheplan, den sie, mit nur paar Helfern, virtuos in die Tat umsetzt.

Kann sein, dass man einen bestimmten Grad an persönlicher Reife erreicht haben muss, um in den vollen Genuss dieses Werkes zu kommen.

Ich halte den Roman für sehr gut und lesenswert. Schön auch als Geschenk.

Das Buch ist auch wie dafür gemacht: Hardcover in kräftigem Rot, Umschlagblatt, fest und glatt, gutes Papier, angenehme Schriftgröße.

Fazit: Mir hat dieser Roman sehr gut gefallen. Damit habe ich einige erfüllen Lesestunden verbracht, was ich auch Euch wünsche. Gern lese ich auch weitere Werke des Autors.

Ich sehe, der Roman komm auch in der Hörbuchversion. Höre ich mir bestimmt an.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Madeleine Péricourt wehrt sich

Mit "Die Farben des Feuers" setzt Pierre Lemaitre das mit dem Roman "Wir sehen uns dort oben" begonnene Porträt der Epoche zwischen den beiden Weltkriegen fort. Für Frankreich ist das eine Zeit mit großen wirtschaftlichen …

Mehr

Madeleine Péricourt wehrt sich

Mit "Die Farben des Feuers" setzt Pierre Lemaitre das mit dem Roman "Wir sehen uns dort oben" begonnene Porträt der Epoche zwischen den beiden Weltkriegen fort. Für Frankreich ist das eine Zeit mit großen wirtschaftlichen und politischen Problemen. Das Land hatte vergeblich gehofft, dass das unterlegene Deutschland für alle Schäden und Verluste aufkommen müsste.

Als 1927 Marcel Péricourt, der Patriarch des Bankimperiums Péricourt, stirbt, erbt seine Tochter Madeleine einen unermesslichen Reichtum. Sie kann aber nicht einfach die Bank als seine Nachfolgerin leiten, weil Frauen in Führungspositionen damals undenkbar waren und sie zudem völlig unqualifiziert ist. So verlässt sie sich auf den langjährigen Prokurist Gustave Joubert, der eine Zeit lang als möglicher Ehemann für sie gehandelt wurde. Sie vertraut ihm genauso blind wie ihrer Haushälterin Léonce oder André Delcourt, ihrem Geliebten, dem Hauslehrer ihres 7jährigen Sohnes Paul. Dass von ihrem unfähigen Onkel Charles und seiner Familie keine Unterstützung zu erwarten ist, ist nach der für Charles enttäuschenden Testamentseröffnung klar. Nach kurzer Zeit ist Madeleine finanziell ruiniert und sozial ins Abseits geraten. Ihre größte Sorge ist jedoch ihr kleiner Sohn, der seit dem Fenstersturz am Tag der Beerdigung seines Großvaters im Rollstuhl sitzt und nie mehr wird laufen können. Nach dem Verrat all der Menschen, die ihr zuvor nahestanden, beschließt Madeleine zu kämpfen und sich in einem groß angelegten Rachefeldzug zurückzuholen, was ihr genommen wurde. Dabei hilft ihr ein Mann namens Dupré, der die Reichen hasst und Madeleine sehr effektiv unterstützt.

Lemaitres Roman ist sowohl eine interessante Familiengeschichte als auch ein gut recherchiertes, detailgetreues Porträt einer Epoche. Dabei konfrontiert er den Leser nicht nur mit der Gefahr des heraufziehenden Krieges, sondern auch mit dem sich entwickelnden Faschismus in den Nachbarländern. Im eigenen Land herrschen Korruption, Steuerbetrug, Habgier und Neid. Eine käufliche Presse betreibt systematisch Desinformation. Alles geht den Bach runter. Das im französischen und deutschen Titel genannte Feuer bezieht sich auf die landesweit zunehmenden Steuerrevolten, die zu einer Revolution der benachteiligten Klassen zu werden drohen. Die einfachen Leute haben kein Vermögen, das sie auf Nummernkonten in der Schweiz transferieren könnten. Sie fühlen sich ausgebeutet, beraubt und enteignet (S. 342).

Bei aller historischen Genauigkeit vermittelt Lemaitres Roman jedoch kein langweiliges Geschichtswissen. Es gibt zahllose Beispiele für Ironie und Humor, die dieses gut geschriebene Bild einer schweren Zeit nicht in Düsternis versinken lassen. Allerdings war die Lektüre für mich nicht mühelos. Man muss sich einlesen und akzeptieren, dass die Geschichte erst allmählich spannender wird, um schließlich einen regelrechten Sog zu entwickeln. Das Buch ist dennoch eine klare Empfehlung wert.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Als der französische Bankier Marcel Péricourt im Jahr 1927 in Paris verstirbt, hat er zwar eine Erbin, doch die ist gar nicht darauf vorbereitet, ein Bankhaus zu führen. Es ist seine Tochter Madeleine. Ihr Mann sitzt wegen eines Skandals im Gefängnis. Sie verlässt sich auf …

Mehr

Als der französische Bankier Marcel Péricourt im Jahr 1927 in Paris verstirbt, hat er zwar eine Erbin, doch die ist gar nicht darauf vorbereitet, ein Bankhaus zu führen. Es ist seine Tochter Madeleine. Ihr Mann sitzt wegen eines Skandals im Gefängnis. Sie verlässt sich auf ihren Onkel Charles Péricourt, der Prokurist in der Bank ist, und die Angestellten. Daher unterschreibt sie alles, ohne zu wissen, was sie da tut. Doch die Familie hat Neider, die die Gunst der Stunde nutzen, um ihr zu schaden. Aber Madeleine nimmt das nicht einfach hin. Um ihres Sohnes willen plant sie, sich zu rächen.

Ich habe vor einiger Zeit das Buch „Opfer“ des Autors Pierre Lemaitre gelesen. Mir hat sein anspruchsvoller Schreibstil, der allerdings nicht so ganz einfach zu lesen ist, gut gefallen. Die Geschichte spielt in einer Zeit als die politischen Verhältnisse etwas wirr sind. Es deutet sich bereits an, dass es zum Krieg kommen könnte.

Die Charaktere sind interessant, aber auch etwas überzeichnet. Niemand kam mir wirklich nahe. Frauen hatten in jener Zeit nicht allzu viele Rechte. Für alles benötigten sie die Zustimmung des Vaters beziehungsweise des Ehemanns. Nicht einmal einen Scheck durften sie unterschreiben. Madeleine braucht die Unterstützung männlicher Personen, leider gerät sie an die falschen, denn jeder verfolgt seine eigenen Interessen. Zunächst recht naiv, ändert sie sich und passt sich dem Stil ihrer Widersacher an. Gut überlegt geht sie ihre Rache an. Ich konnte ihre Motive nachvollziehen, mit ihr zu fühlen gelang mir allerdings nicht.

Es ist eine Geschichte mit vielen Facetten. Mir hat dieser Roman gut gefallen, auch wenn es zwischendurch etwas langatmig wird.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Paris 1927: Der Trauerzug für den verstorbenen Bankier Marcel Péricourt, an dem alles was Rang und Namen hat und sogar der Präsident der Republik teilnimmt, setzt sich eben in Bewegung, als der 7jährige Enkel des Verstorbenen, Paul, aus dem Fenster des oberen Stockwerks der …

Mehr

Paris 1927: Der Trauerzug für den verstorbenen Bankier Marcel Péricourt, an dem alles was Rang und Namen hat und sogar der Präsident der Republik teilnimmt, setzt sich eben in Bewegung, als der 7jährige Enkel des Verstorbenen, Paul, aus dem Fenster des oberen Stockwerks der Villa fällt und auf dem Sarg landet. Er überlebt den Sturz schwerverletzt, ist aber fortan querschnittsgelähmt. Madeleine, die Mutter des Jungen und Alleinerbin des Bankenimperiums, kümmert sich aufopfernd um ihn, wobei sie vom Hauslehrer André und der Gesellschafterin Léonce tatkräftig unterstützt wird. Die Geschäfte überlässt sie vertrauensvoll Gustave Joubert, dem ehemaligen Vertrauten ihres Vaters und Prokuristen der Bank. Unbesehen unterschreibt sie alles, was man ihr vorlegt, was sich jedoch als großer Fehler erweisen sollte. Als Madeleine merkt, dass nicht jeder ihr Freund ist, ist es zu spät - die Bank ist ruiniert, ihr Vermögen veruntreut. Nun schmiedet sie einen perfiden Plan, um sich an den vermeintlichen Freunden zu rächen …

Pierre Lemaitre, geb. 1951, war als Lehrer für Literatur in der Ausbildung von Bibliothekaren tätig, bevor er Schriftsteller und Drehbuchautor wurde. Für seine Werke erhielt er mehrere französische Auszeichnungen und bekam 2013 den wohl bedeutendsten französischen Literaturpreis, den Prix Goncourt. Der Autor lebt heute in Paris.

Was zunächst mit einem Knalleffekt beginnt und sich dann wie ein Familienroman liest, entwickelt sich bald zu einem psychologischen Sittenroman einer dekadenten Gesellschaft. Sei es der Dünkel der Oberschicht, die Überheblichkeit der Politiker oder die Selbstverliebtheit von Journalisten, alles wird vom Autor kritisch unter die Lupe genommen und treffsicher in die Handlung eingebunden. Der Schreibstil ist dabei recht anspruchsvoll und erfordert vom Leser ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit, um dem komplexen Geschehen zu folgen. Die Sprache ist bildgewaltig und von großer erzählerischer Kraft, oftmals gewürzt mit tiefschwarzem Humor. Paris in der Zeit zwischen dem I. und dem II. Weltkrieg, die gesellschaftlichen Veränderungen sowie die schleichende Entwicklung zum Nationalsozialismus sind gut eingefangen und werden dem Leser von einem unbeteiligten Beobachter nahe gebracht, der ihn gelegentlich auch direkt anspricht. Die Charaktere mit ihren Dialogen sind sehr lebensecht und authentisch heraus gearbeitet. Jeder hat seine Ecken und Kanten die sie so realistisch wirken lassen, als würde es sich bei diesem Roman um einen Tatsachenbericht handeln. Einige Längen zwischendurch kann man dabei getrost vernachlässigen.

Fazit: Ein gut gelungener, spannender Roman über die Rache einer Frau, die sich in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts nicht anders wehren konnte.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Rachefeldzug einer Mutter – Anspruchsvoller Roman mit Krimi-Elementen und ironischem Unterton

Warum habe ich mich für das Buch entschieden?

Ich habe schon viel Positives über dieses Buch gehört und wollte mich selbst davon überzeugen. Der Klappentext deutet auf eine …

Mehr

Rachefeldzug einer Mutter – Anspruchsvoller Roman mit Krimi-Elementen und ironischem Unterton

Warum habe ich mich für das Buch entschieden?

Ich habe schon viel Positives über dieses Buch gehört und wollte mich selbst davon überzeugen. Der Klappentext deutet auf eine starke Frau in Frankreich vor dem zweiten Weltkrieg hin die sich alleine im Bankenwesen umherschlagen muss, das klang sehr interessant.

Cover:

Ich finde, dass das Cover ein bisschen Traurigkeit innehat. Die Frau, die im Regen alleine durch die Stadt geht. Man erkennt, dass es ein altes Foto sein muss, da darauf ein Oldtimer abgebildet ist und das Bild schwarz-weiß ist. Trotzdem gefällt mir das Cover sehr gut und es macht neugierig auf den Inhalt.

Handlung und Thematik:

In diesem Buch werden viele Themen behandelt. Zuerst mal zur Haupthandlung: Madeleines Rachefeldzug gegen die Personen die ihr geschadet haben fand ich sehr amüsant zu lesen. Es war sehr ideenreich und dadurch mitreißend. Auch wenn viele Bankenbegriffe vorkamen, war es doch gut zu verstehen. Man merkte während der ganzen Handlung die Angespanntheit des drohenden zweiten Weltkrieges. Auch das nationalsozialistische Deutschland mit dem Reichskanzler wurde erwähnt und in die Handlung miteinbezogen. Man bekommt auch einen guten Einblick in die verschiedenen Gesellschaftsschichten, die damals vorherrschten. Nett fand ich, dass zum Schluss nochmal erzählt wurde, was aus allen wurde.

Charaktere:

Madeleine hat kein einfaches Leben. Sie muss nicht nur für Paul stark sein, sondern auch für eine Bank die Verantwortung tragen. Ihre Liebe und Aufopferung für Paul erinnerte mich etwas an eine Löwenmama. Ich mochte sie anfangs sehr, später wurde sie dann ein wenig krass (aber lest selbst!).

Paul war nicht ganz so mein Fall. Er gab sich immer als armes Opfer und seine Entscheidungen und Ideen fand ich ein wenig unrealistisch.

Vladi war meine Heldin in diesem Buch. Ich mochte ihre Art und ihre Einstellung. Schade fand ich, dass ihr Text nicht übersetzt wurde.

Schreibstil:

Der Schreibstil konnte mich gleich fesseln. Die Erzählebenen fand ich gut gewählt und es las sich manchmal wie eine erzählte Geschichte. Der Autor verwendete immer wieder einen ironischen Unterton, was mich immer mal wieder schmunzeln ließ. Die Kapitellängen fand ich perfekt und es wirkte sehr Französisch. Es gab einige Überraschungen und manchmal fühlte es sich so an, als würde man einen Krimi lesen. Mir gefielen die Charaktere allesamt, alle hatten etwas Einzigartiges und wurden super beschrieben. Ich musste mich allerdings gewöhnen, dass manchmal die Personen mit Vornamen und manchmal mit Nachnamen erwähnt wurden.

Persönliche Gesamtbewertung:

Ich bin mit wenigen Erwartungen an das Buch gestartet und wurde überrascht. Auch wenn es manchen zu seicht oder zu konstruiert war, habe ich mich bestens amüsiert und konnte das Buch genießen. Mir gefiel vor allem, dass es manchmal mehr wie ein Krimi wirkte. Von mir gibt’s eine Leseempfehlung ;-)

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für

Entdecke weitere interessante Produkte

Stöbere durch unsere vielfältigen Angebote