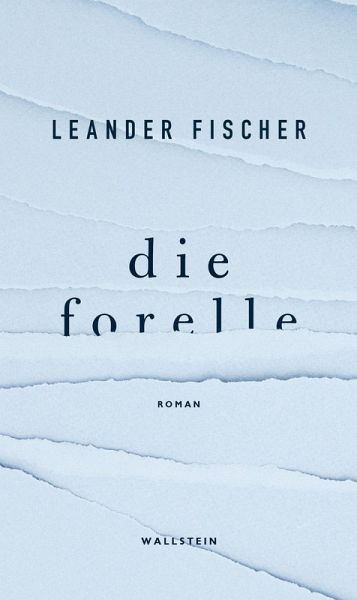

Die Forelle (eBook, PDF)

Roman

Sofort per Download lieferbar

Statt: 28,00 €**

21,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

"Und genauso sei es, sagte er. Ein Widerhaken sei widersinnig. Der Fisch habe eine faire Chance. Und fingen wir ihn doch, setzten wir ihn zurück. Nur das Erlebnis zähle, nicht das Ergebnis." In ein oberösterreichisches Provinzkaff hat es Mozarteumsabgänger Siegi Heehrmann verschlagen, wo er als Musikschullehrer für Saiteninstrumente arbeitet. Seine Leidenschaft steckt er dort aber vor allen Dingen in eine andere Kunst, die Kunst, einen perfekten Köder herzustellen. Von Ernstl Thalinger lässt er sich in die Geheimnisse des Fliegenfischens einweihen, wobei er zunächst lernen muss, Fliege...

"Und genauso sei es, sagte er. Ein Widerhaken sei widersinnig. Der Fisch habe eine faire Chance. Und fingen wir ihn doch, setzten wir ihn zurück. Nur das Erlebnis zähle, nicht das Ergebnis." In ein oberösterreichisches Provinzkaff hat es Mozarteumsabgänger Siegi Heehrmann verschlagen, wo er als Musikschullehrer für Saiteninstrumente arbeitet. Seine Leidenschaft steckt er dort aber vor allen Dingen in eine andere Kunst, die Kunst, einen perfekten Köder herzustellen. Von Ernstl Thalinger lässt er sich in die Geheimnisse des Fliegenfischens einweihen, wobei er zunächst lernen muss, Fliegen zu binden, die den Fischen als echte Lebewesen erscheinen sollen. Nicht nur in der Dorfwelt sind Siegi und seine Freunde dabei Außenseiter, auch der örtliche Fliegenfischerverein beobachtet ihr Treiben mit feindlicher Gesinnung. Und steht der vorsitzende Obmann Volki nicht Siegis Frau Lena verdächtig nahe? In seinem Debütroman entspinnt Leander Fischer aus dem Fliegenbinden eine ganze Welt, in der Themen wie Kunst und Nachahmung, Natur und Umwelt, Gesellschaft und Politik Österreichs in den 80er Jahren, aber auch die bis in die Gegenwart nachwirkende nationalsozialistische Vergangenheit eine wichtige Rolle spielen. Und dies in einem Stil, der den Leser sofort in seinen Sog zieht. Mittels Rhythmus und Sprachspielen fließen die verschiedenen Ebenen des Textes ineinander, die Sprache ist zugleich überquellend wie ein sprudelnder Gebirgsbach als auch präzise gebunden wie eine der Fliegen - ein außergewöhnlich starkes Debüt voller Sprachspiele und rhythmischer Elemente.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.