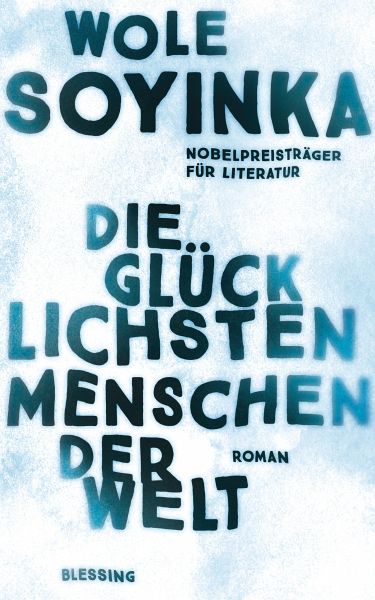

Die glücklichsten Menschen der Welt (eBook, ePUB)

Roman

Übersetzer: Uffelmann, Inge

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 24,00 €**

11,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

In Nigeria, das wegen Vorwahlen zur Präsidentschaft außer Rand und Band ist, verkauft ein gerissener Geschäftemacher aus einem Krankenhaus gestohlene Körperteile für rituelle Praktiken. Der Chirurg Dr. Menka, teilt seine grausige Entdeckung mit seinem ältesten College-Freund, dem Lebemann und Ingenieur Duyole Pitan-Payne. Dieser ist im Begriff, einen prestigeträchtigen Posten als Energieberater bei den Vereinten Nationen in New York anzunehmen, aber es scheint jetzt, dass jemand entschlossen ist, dies zu verhindern. Und weder Dr. Menka noch Duyole wissen, wer ihre Feinde sind.Wole Soyin...

In Nigeria, das wegen Vorwahlen zur Präsidentschaft außer Rand und Band ist, verkauft ein gerissener Geschäftemacher aus einem Krankenhaus gestohlene Körperteile für rituelle Praktiken. Der Chirurg Dr. Menka, teilt seine grausige Entdeckung mit seinem ältesten College-Freund, dem Lebemann und Ingenieur Duyole Pitan-Payne. Dieser ist im Begriff, einen prestigeträchtigen Posten als Energieberater bei den Vereinten Nationen in New York anzunehmen, aber es scheint jetzt, dass jemand entschlossen ist, dies zu verhindern. Und weder Dr. Menka noch Duyole wissen, wer ihre Feinde sind.

Wole Soyinka nimmt uns mit auf eine Tour de Force: ein mit Galgenhumor versetztes hochspannende Epos darüber, wie Macht und Gier und die Schatten des britischen Kolonialismus die Seele einer jungen Nation verderben.

Wole Soyinka nimmt uns mit auf eine Tour de Force: ein mit Galgenhumor versetztes hochspannende Epos darüber, wie Macht und Gier und die Schatten des britischen Kolonialismus die Seele einer jungen Nation verderben.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.