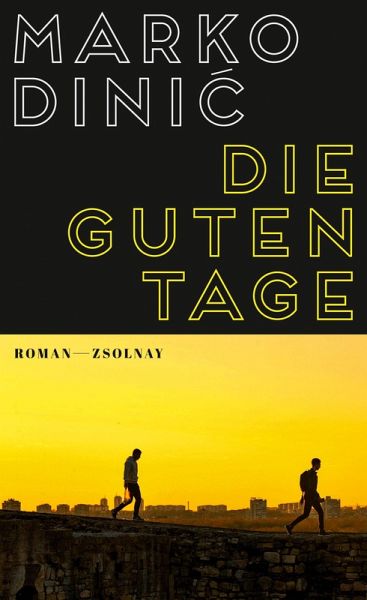

Die guten Tage (eBook, ePUB)

Roman

Sofort per Download lieferbar

Statt: 24,00 €**

16,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

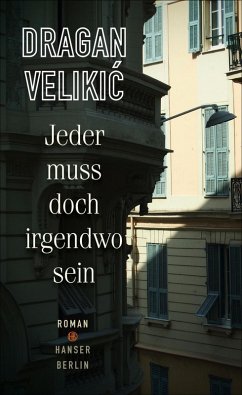

In einem Bus, dem täglich zwischen Wien und Belgrad verkehrenden "Gastarbeiter-Express", rollt der Erzähler durch die ungarische Einöde. Jener Stadt entgegen, in der er aufgewachsen ist. Die Bomben, der Krieg, MiloSevic, den er zuerst lieben, dann hassen gelernt hat, und der Vater, für dessen Ideologie und Opportunismus er nur noch Verachtung empfindet, hatten ihn ins Exil getrieben. Entkommen ist er dem Balkan auch dort nicht. In beeindruckenden Bildern erzählt Marko Dinic zwanzig Jahre nach dem Bombardement von Belgrad von einer traumatisierten Generation, die sich weder zu Hause noch i...

In einem Bus, dem täglich zwischen Wien und Belgrad verkehrenden "Gastarbeiter-Express", rollt der Erzähler durch die ungarische Einöde. Jener Stadt entgegen, in der er aufgewachsen ist. Die Bomben, der Krieg, MiloSevic, den er zuerst lieben, dann hassen gelernt hat, und der Vater, für dessen Ideologie und Opportunismus er nur noch Verachtung empfindet, hatten ihn ins Exil getrieben. Entkommen ist er dem Balkan auch dort nicht. In beeindruckenden Bildern erzählt Marko Dinic zwanzig Jahre nach dem Bombardement von Belgrad von einer traumatisierten Generation, die sich weder zu Hause noch in der Fremde verstanden fühlt, die versucht die eigene Vergangenheit zu begreifen und um eine Zukunft ringt.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, L ausgeliefert werden.