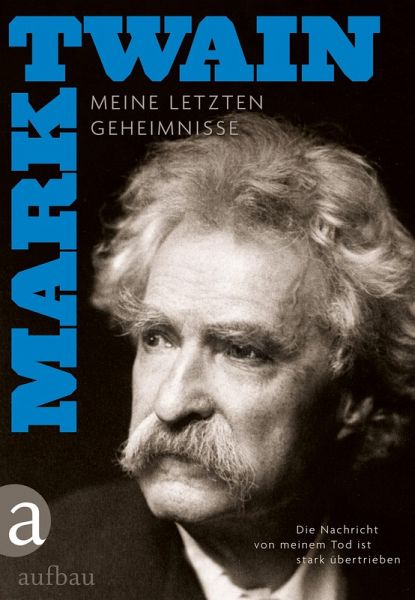

Die Nachricht von meinem Tod ist stark übertrieben (eBook, ePUB)

Meine letzten Geheimnisse

Übersetzer: Oeser, Hans-Christian; Mahler, Andreas

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 59,99 €**

17,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Die Nachricht von meinem Tod ist stark übertrieben (eBook, ePUB)

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.