Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

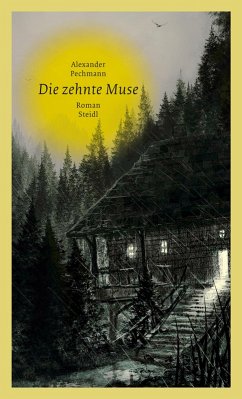

Alexander Pechmanns raffinierte Künstlernovelle "Die zehnte Muse" lässt den literarischen Impressionismus auferstehen.

Dass die Zeit alle Wunden heilt, mag wohl sein. Und doch ist das ein Euphemismus, der verdeckt, dass die Zeit die Wunden überhaupt erst schlägt, dass sie die eine große Wunde der Existenz ist. Vielleicht darf man in ihr aber auch die blutende Seitenwunde des Seins sehen, aus der das Dasein überhaupt erst geflossen ist. Seit der Antike hat Chronos, der doppelgesichtige Urgewaltige, der den Zirkel aus Entstehen und Vergehen antreibt, Philosophen, Theologen und Mystiker fasziniert. Vor hundert Jahren noch war es ein Ereignis, als Henri Bergson am Collège de France zwischen fragmentierter Raum-Zeit und der Menschenzeit "Dauer" unterschied. Seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts aber überlassen die Denker das (von Martin Heidegger zuvor brandgerodete) Feld weitgehend den Astrophysikern und Neurowissenschaftlern. "Haben Sie je über das Wesen der Zeit nachgedacht?" Ein Roman, der mit diesen Worten anhebt, wirkt heute wie aus der Zeit gefallen, und das ist diese raffiniert schöne Novelle namens "Die zehnte Muse" in der Tat, nicht nur, weil sie 1905 spielt. Sie fällt zudem mit ihrem Thema ins Haus: "Wir Träumer können uns die Zeit auch als etwas Lebendiges vorstellen."

Alexander Pechmann, Übersetzer amerikanischer Literatur aus dem neunzehnten Jahrhundert und feinsinniger Poeta doctus, erbringt den keck alle Entwicklungsparadigmen auf den Kopf stellenden Beweis, dass es möglich ist, noch heute wie um 1900 zu erzählen, ohne dabei gestrig zu wirken. Das ist in Form und Stil durchaus ein Seiltanz, den der Autor jedoch mit Bravour absolviert: bewundernswert authentisch im Ausdruck, bis ins Detail gesättigt mit historisch-literarischen und philosophischen Kenntnissen und dabei aufregend, phantastisch und unheimlich wie eine Story von Robert Louis Stevenson, H. P. Lovecraft oder Algernon Blackwood. Letzterer ist zugleich einer der beiden Protagonisten dieser psychologischen Geistergeschichte. Er richtet im Jahr 1905 die obige Frage an einen Mitreisenden in der Schwarzwaldbahn, der dasselbe Ziel zu haben scheint: den Kurort Königsfeld, Zentrum der Herrnhuter Brüdergemeine. Bei dem Angesprochenen handelt es sich um den Maler Paul Severin, eine fiktive Gestalt zwar, aber nach dem Symbolisten Karl Hofer modelliert. Es stellt sich heraus, dass Blackwood nicht nur mit Severins symbolprallem OEuvre gut vertraut ist - insbesondere das Bild einer jungen "Ophelia" mit totem Vogel in der Hand hat es ihm angetan -, sondern dass die Lebenswege der beiden Künstler ganz erstaunlich miteinander verwoben sind.

Blackwood glaubt, das Mädchen auf dem fraglichen Bild wiedererkannt zu haben, was freilich Rätsel aufgibt, denn er will die offenbar nicht alternde, wild und einsam im Wald lebende junge Frau - Mädchen, Wassergeist oder Muse: nicht das einzige spätromantische Motiv hier - bereits zwanzig Jahre früher getroffen haben, und zwar just an dem Teich bei Königsfeld, an dem Severin, mehr Seelenmaler als Porträtist, sie gemalt hat. Der Autor Blackwood besuchte tatsächlich 1885 ebendort ein Internat, dem er 1905 noch einmal einen Besuch abstattete. Pechmann hat solche Realbezüge klug eingewebt in die spukselige und auf angenehme Weise gelehrte Erzählung. Wie Hans Castorp zwischen dem Optimisten Settembrini und dem Zerstörungsanarchisten Naphta steht Severin, der einst zum fahrenden Volk gehörte, aber in einem Waisenhaus aufgewachsen ist, zwischen zwei Einflüsterern: dem pragmatisch-naturalistischen Maler Gustav Kampmann, seinem Mentor, und dem düster-phantastischen Avantgardisten Jacques Snell, dessen gnostische Malerei den Herzenseinsamen und Suchenden tief beeindruckt.

Die beiden "Träumer" erzählen sich nun ihre Lebensgeschichte. Blackwoods Erzählung beginnt als Internatsprosa und verdichtet sich zu einem Märchen voller Symbolik: Das eines Nachts getroffene Zigeunermädchen trug einen toten Vogel bei sich, während ein fauliger Geruch den ganzen Wald einhüllte. Severin, seit der Begegnung mit Snell - auch da wartet noch eine Überraschung - für Theosophie empfänglich, hat in dem Mädchen ebenfalls etwas Magisches gesehen und in seinen Bildern festzuhalten versucht. Anders als Blackwood sucht er gar nicht nach rationalen Erklärungen, obwohl er ahnt, dass eine Verbindung zu seiner eigenen, von einem traumatischen Ereignis überschatteten Herkunft bestehen dürfte.

Pechmann spielt gekonnt mit der psychoanalytischen Dimension der Geschichte, ohne sie darin aufgehen zu lassen. Was uns zunächst begegnet, ist ein noch unbefleckter, heroischer Kunstbegriff, dem es weniger um Verfremdung der Wirklichkeit als um Verwirklichung der Fremdheit geht. Erwachsene, so heißt es mit Kindlichkeitspathos, "verlieren jedes Gespür für den Zauber, der sie umgibt". Die "zehnte Muse" ist denn auch die, die wahr, schweigsam und anmutig nur im Hintergrund zu entdecken ist, nie tanzend auf dem Proszenium. Und doch führt uns Pechmann noch einmal an die Bruchkante zwischen romantischer und moderner Kunstauffassung, an die Abkehr vom Ideal: "Ist das Unvollkommene nicht genau das, was einen Menschen interessant macht?"

Dass es keineswegs um unschuldige Ideenschau geht, zeigt sich auch daran, dass das berückend Schöne in den Figuren Ängste, Lüste und Triebe freisetzt. Noch einmal ausgehandelt wird also die Frage, auf welcher Seite die Kunst eigentlich steht, nicht länger auf der der Religion nämlich, Erlösung in einem Jenseits suchend, sondern - hier holt Pechmann seine Figuren mit einem Ruck in die Gegenwart - auf jener der lebensfrohen Feier der Leiblichkeit, die dem Verfall (der Fäulnisgeruch!) mit "Liebe. Phantasie. Erinnerung" trotzt.

Diese Volte auch noch mit einer elegant eingeflochtenen Diskussion eines Zitats aus dem Markus-Evangelium zu unterstreichen, die Luthers leibfeindlicher Übersetzung mit philologischer Akkuratesse die Gegenperspektive an die Seite stellt, zeigt den virtuos beschlagenen Literaten, der es inmitten des antimetaphysischen Zeitalters tatsächlich fertigbringt, für einen flackernden Moment den literarischen Impressionismus und philosophischen Realismus der vorletzten Jahrhundertwende noch einmal in alter Größe auferstehen und bis heute gültige Antworten geben zu lassen.

OLIVER JUNGEN

Alexander Pechmann: "Die zehnte Muse". Roman.

Steidl Verlag, Göttingen 2020. 176 S., geb., 18,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main