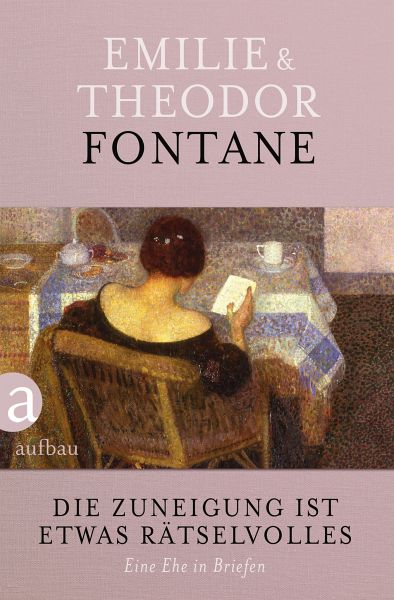

Die Zuneigung ist etwas Rätselvolles (eBook, ePUB)

Eine Ehe in Briefen

Redaktion: Erler, Gotthard

Sofort per Download lieferbar

Statt: 18,00 €**

13,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Eine außergewöhnliche Künstlerehe - mit bislang unveröffentlichten Briefen Die Briefe, die Theodor Fontane und seine Frau Emilie wechselten, gewähren intime Einblicke in die Höhen und Tiefen einer Dichterexistenz und zeichnen das lebendige Bild einer starken Frau, die aus dem Schatten ihres Mannes tritt. Der Fontane-Experte Gotthard Erler hat die überraschendsten, schmerzlichsten wie schönsten Briefe des Ehepaars zusammengestellt und konnte dabei sogar auf bislang unveröffentlichte Originale zurückgreifen: In zehn Kapiteln umspannt diese Korrespondenz ein halbes Jahrhundert, von den ...

Eine außergewöhnliche Künstlerehe - mit bislang unveröffentlichten Briefen Die Briefe, die Theodor Fontane und seine Frau Emilie wechselten, gewähren intime Einblicke in die Höhen und Tiefen einer Dichterexistenz und zeichnen das lebendige Bild einer starken Frau, die aus dem Schatten ihres Mannes tritt. Der Fontane-Experte Gotthard Erler hat die überraschendsten, schmerzlichsten wie schönsten Briefe des Ehepaars zusammengestellt und konnte dabei sogar auf bislang unveröffentlichte Originale zurückgreifen: In zehn Kapiteln umspannt diese Korrespondenz ein halbes Jahrhundert, von den Botschaften der Frischvermählten bis zu Fontanes letztem Brief, geschrieben an seinem Todestag. Lange Phasen der Trennung, bedingt durch dienstliche und schriftstellerische Verpflichtungen, aber auch durch die schwierige wirtschaftliche Lage der Familie, werden durch Briefe überbrückt. Wie das Gespräch in Zeiten der Nähe, so gehört der ununterbrochene, zuweilen überbordende briefliche Austausch zum Wesen dieser Künstlerehe. Ein wunderbarer Lesestoff und eine anschauliche Kultur- und Sozialgeschichte des 19. Jahrhunderts.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.