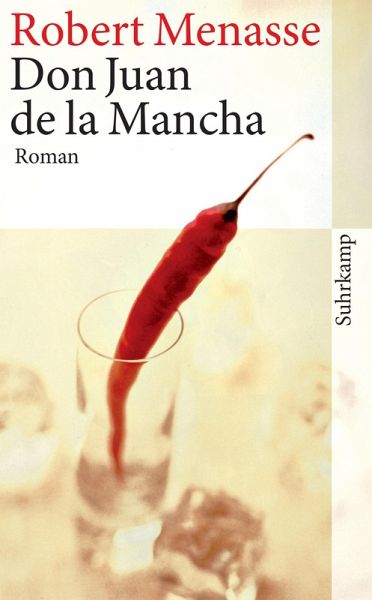

Don Juan de la Mancha oder Die Erziehung der Lust (eBook, ePUB)

Roman

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 12,00 €**

11,99 €

inkl. MwSt.

** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Die Geschichte der Liebe ist eine Geschichte von Befreiungskämpfen Programmatisch ist in Robert Menasses Roman schon der erste Satz, und die Ouvertüre^hat so manchen Kritiker in Ehrfurcht und Schrecken versetzt. Teuflisch brennt die Erkenntnis, daß einem das Zölibat zweierlei erspart: die Langeweile und den Schmerz. Dem 53jährigen Nathan wird nichts erspart. "Warum kann ich nicht genießen? Mein Vater hat es sich immer gut gehen lassen." Auf der Suche nach der verlorenen Lust der Nach-68er-Generation kreuzen viele Frauen seinen Weg. Freundinnen, eine Ehe, noch eine Ehe, viele Geliebte - n...

Die Geschichte der Liebe ist eine Geschichte von Befreiungskämpfen Programmatisch ist in Robert Menasses Roman schon der erste Satz, und die Ouvertüre^hat so manchen Kritiker in Ehrfurcht und Schrecken versetzt. Teuflisch brennt die Erkenntnis, daß einem das Zölibat zweierlei erspart: die Langeweile und den Schmerz. Dem 53jährigen Nathan wird nichts erspart. "Warum kann ich nicht genießen? Mein Vater hat es sich immer gut gehen lassen." Auf der Suche nach der verlorenen Lust der Nach-68er-Generation kreuzen viele Frauen seinen Weg. Freundinnen, eine Ehe, noch eine Ehe, viele Geliebte - nichts erfüllt ihn. Nathan befindet sich auf dem Weg der Unlust, und die erfüllt sich. In einem der "unterhaltendsten Unterhaltungsromane der letzten Jahre" (Die Zeit) zeichnet Robert Menasse das Porträt einer Generation, der Nach-68er-Gesellschaft. Es ist kein Liebesroman im klassischen Sinne, in dem Mann und Frau zueinanderfinden, sondern ein Roman über die Liebe in den Zeiten sexueller Befreiung.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.