Dans cette évocation biographique et personnelle de la figure et de l'oeuvre de Dostoïevski, Stefan Zweig dresse le portrait de celui qui fut pour lui l'un des trois maîtres du XIXe siècle, avec Balzac et Dickens, que plus que nul autre il a aimé et médité. A travers ses propres impressions, il éclaire ce que la lecture de Dostoïevski provoque au plus profond de chacun.

« Dostoïevski semble s'ouvrir les veines pour peindre avec son propre sang le portrait de l'homme futur.

Personne n'a eu de l'homme une connaissance plus approfondie que lui ; il a pénétré le mystère de l'âme plus profondément que nul autre avant lui. »

Traduction intégrale d'Henri Bloch, 1928.

EXTRAIT

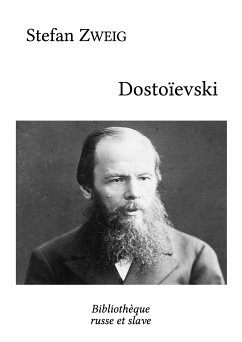

Son visage fait penser à celui d'un paysan. Les joues creuses, terreuses, presque sales sont plissées, ridées par de longues souffrances. Sa peau est desséchée, fendillée, décolorée, privée de son sang par vingt ans de maladie. De part et d'autre, deux blocs de pierre, saillants¿: les pommettes slaves encadrent une bouche dure¿; le menton à l'arête vive est recouvert d'une barbe en broussaille. La terre, le roc, la forêt, un paysage primitif et tragique, tel nous apparaît le visage de Dostoïevski. Tout est sombre, près du sol, sans beauté, dans cette face de paysan, presque de mendiant¿: plat, terne, sans couleur, une parcelle de la steppe russe projetée sur de la pierre. Même les yeux enfoncés dans leurs orbites sont impuissants à éclairer cette glaise friable, car leur flamme ne jaillit pas vers l'extérieur, pour nous éclairer et nous aveugler¿; ils s'enfoncent pour ainsi dire vers l'intérieur, ils brûlent le sang de leur regard acéré. Dès qu'ils se ferment, la mort s'abat sur ce visage¿: à la tension nerveuse qui maintenait ses traits flous succède une léthargie.

« Dostoïevski semble s'ouvrir les veines pour peindre avec son propre sang le portrait de l'homme futur.

Personne n'a eu de l'homme une connaissance plus approfondie que lui ; il a pénétré le mystère de l'âme plus profondément que nul autre avant lui. »

Traduction intégrale d'Henri Bloch, 1928.

EXTRAIT

Son visage fait penser à celui d'un paysan. Les joues creuses, terreuses, presque sales sont plissées, ridées par de longues souffrances. Sa peau est desséchée, fendillée, décolorée, privée de son sang par vingt ans de maladie. De part et d'autre, deux blocs de pierre, saillants¿: les pommettes slaves encadrent une bouche dure¿; le menton à l'arête vive est recouvert d'une barbe en broussaille. La terre, le roc, la forêt, un paysage primitif et tragique, tel nous apparaît le visage de Dostoïevski. Tout est sombre, près du sol, sans beauté, dans cette face de paysan, presque de mendiant¿: plat, terne, sans couleur, une parcelle de la steppe russe projetée sur de la pierre. Même les yeux enfoncés dans leurs orbites sont impuissants à éclairer cette glaise friable, car leur flamme ne jaillit pas vers l'extérieur, pour nous éclairer et nous aveugler¿; ils s'enfoncent pour ainsi dire vers l'intérieur, ils brûlent le sang de leur regard acéré. Dès qu'ils se ferment, la mort s'abat sur ce visage¿: à la tension nerveuse qui maintenait ses traits flous succède une léthargie.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, SLO, SK ausgeliefert werden.