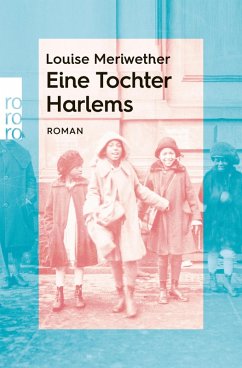

Eine Tochter Harlems / rororo Entdeckungen Bd.3 (eBook, ePUB)

rororo Entdeckungen

Redaktion: Birkmann, Magda; Seifert, Nicole / Übersetzer: O'Brien, Andrea

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 15,00 €**

9,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Ein moderner Klassiker der amerikanischen Literatur, erstmals auf Deutsch, mit einem Vorwort von James Baldwin. Harlem, 1934: Die 12-jährige Francie wächst in einem rauen Umfeld auf. Ihr geliebter Vater arbeitet als «Number Runner» im illegalen Lotteriegeschäft - besser als so manch denkbare Alternative. Francie ist eine Träumerin, doch Mädchen und Frauen in ihrer Welt haben nur begrenzte Möglichkeiten und sind ständig auf der Hut: vor den Männern, die ihnen auf Hausdächern, im Park oder im Kino auflauern, dem Bäcker, der für Zimtschnecken Gefälligkeiten verlangt, dem allgegenwä...

Ein moderner Klassiker der amerikanischen Literatur, erstmals auf Deutsch, mit einem Vorwort von James Baldwin. Harlem, 1934: Die 12-jährige Francie wächst in einem rauen Umfeld auf. Ihr geliebter Vater arbeitet als «Number Runner» im illegalen Lotteriegeschäft - besser als so manch denkbare Alternative. Francie ist eine Träumerin, doch Mädchen und Frauen in ihrer Welt haben nur begrenzte Möglichkeiten und sind ständig auf der Hut: vor den Männern, die ihnen auf Hausdächern, im Park oder im Kino auflauern, dem Bäcker, der für Zimtschnecken Gefälligkeiten verlangt, dem allgegenwärtigen Rassismus. Halt findet Francie im vertrauten Netz aus Nachbarn, Familie und Freunden. Aber die Gemeinschaft hat auch ihre Schattenseiten, wie die brutalen Straßengangs, die Macht und Kontrolle verheißen und in deren Sog Francies Bruder immer mehr gerät ... «Louise Meriwether erzählt allen, die lesen können und über Empathie verfügen, was es bedeutet, in diesem Land schwarz und eine Frau zu sein.» (James Baldwin)

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Entdecke weitere interessante Produkte

Stöbere durch unsere vielfältigen Angebote