Erkenntnis und Bild (eBook, PDF)

Wissenschaftsgeschichte der Lichtenbergischen Figuren um 1800

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 34,90 €**

27,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

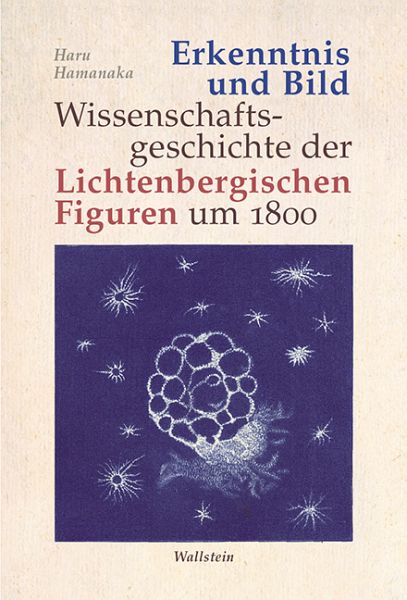

Lichtenbergs Staubfiguren in der Wissenschaft seiner Zeit: von den Prinzipien und Paradigmen des Wissens von der Natur zur Naturwissenschaft. Haru Hamanaka rekonstruiert anhand der historischen Quellen Georg Christoph Lichtenbergs Entdeckung der nach ihm benannten Figuren physikalischer Entladungsmuster und - erstmalig - deren zeitgenössische Rezeption. Dabei gilt ihr besonderes Interesse sowohl der Kontextualisierung der frühen Forschung zu den Lichtenbergischen Figuren in Wissensdiskursen und in der Wissenskultur der Zeit als auch der Erörterung des epistemischen Potenzials der Bildlichke...

Lichtenbergs Staubfiguren in der Wissenschaft seiner Zeit: von den Prinzipien und Paradigmen des Wissens von der Natur zur Naturwissenschaft. Haru Hamanaka rekonstruiert anhand der historischen Quellen Georg Christoph Lichtenbergs Entdeckung der nach ihm benannten Figuren physikalischer Entladungsmuster und - erstmalig - deren zeitgenössische Rezeption. Dabei gilt ihr besonderes Interesse sowohl der Kontextualisierung der frühen Forschung zu den Lichtenbergischen Figuren in Wissensdiskursen und in der Wissenskultur der Zeit als auch der Erörterung des epistemischen Potenzials der Bildlichkeit der Staubfiguren für die frühe Forschung. Hamanaka zeigt, welche Rolle die Lichtenbergischen Figuren als Bilder mit einzigartigen Eigenschaften bei der Formation des Wissens um 1800 spielten, als das moderne Konzept von Naturwissenschaft erst im Entstehen begriffen war, und erörtert dabei vor allem die Rolle der druckgraphischen Techniken. Obwohl Lichtenbergs Zeitgenossen wenig zur physikalischen Erklärung der Entstehung der Staubfiguren beitragen konnten, war ihre Beschäftigung damit von immenser Bedeutung. Das Beschreiben, Abbilden und Abdrucken der Figuren sowie die Wiedergabe von Formen und Buchstaben durch sie und das Konzipieren der ihnen graphisch ähnlichen wissenschaftlichen Zeichen - diese Vorgänge, bei denen es sich immer um die Bildlichkeit der Lichtenbergischen Figuren handelt, waren um 1800 wichtige Formen der Wissensgenerierung.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.