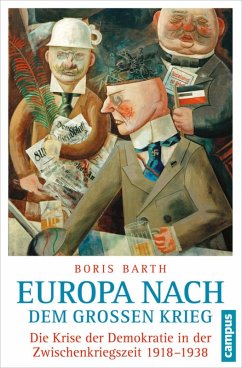

Europa nach dem Großen Krieg (eBook, ePUB)

Die Krise der Demokratie in der Zwischenkriegszeit 1918-1938

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 34,95 €**

30,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Vom Scheitern der Demokratie nach 1918 Am Ende des Ersten Weltkriegs schien sich in ganz Europa die Demokratie als Staatsform durchgesetzt zu haben. Doch die neuen Systeme hatten keinen Bestand: Die Machtübernahme des Faschismus in Italien (1922) und der Untergang der Weimarer Republik durch die Machtergreifung« des Nationalsozialismus in Deutschland (1933) stellten nur die spektakulärsten Beispiele für den Kollaps parlamentarischer Regierungsformen dar. So existierte in Mittel- und Osteuropa kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs mit der Tschechoslowakei nur noch ein einziger demokratisch...

Vom Scheitern der Demokratie nach 1918 Am Ende des Ersten Weltkriegs schien sich in ganz Europa die Demokratie als Staatsform durchgesetzt zu haben. Doch die neuen Systeme hatten keinen Bestand: Die Machtübernahme des Faschismus in Italien (1922) und der Untergang der Weimarer Republik durch die Machtergreifung« des Nationalsozialismus in Deutschland (1933) stellten nur die spektakulärsten Beispiele für den Kollaps parlamentarischer Regierungsformen dar. So existierte in Mittel- und Osteuropa kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs mit der Tschechoslowakei nur noch ein einziger demokratischer Staat! Boris Barth untersucht die tieferen Ursachen, die zum Niedergang der europäischen Demokratien in der Zwischenkriegszeit führten. Seine Darstellung folgt dabei nicht den Nationalgeschichten einzelner Länder, sondern ist problemorientiert angelegt und umfasst alle wichtigen Themenfelder der Zwischenkriegszeit - vom Versailler Vertrag über den Revisionismus und die Gewalterfahrungen des Ersten Weltkriegs bis hin zur Weltwirtschaftskrise.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.