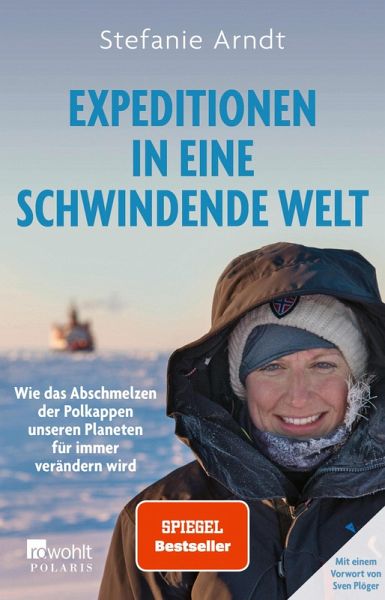

Expeditionen in eine schwindende Welt (eBook, ePUB)

Wie das Abschmelzen der Polkappen unseren Planeten für immer verändern wird Mit einem Vorwort von Sven Plöger

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 17,00 €**

13,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Expeditionen in eine schwindende Welt - Eine fesselnde Reise in die Polarregionen und ihre Bedeutung für unser Klima Weniger als 25 Jahre geben Forscher:innen ihm noch, dann wird es so weit sein: Bis 2050 wird das Eis der Arktis abschmelzen, und unser Planet, den Generationen nur mit von ewigem Eis bedeckten Polkappen kennen, wird sich für immer verändern. Welche Folgen wird das Schwinden des Eises für die Menschheit haben? Wie wirkt es sich auf das Klima, die Meere und unser Wetter aus? Wer den Klimawandel wirklich verstehen will, sollte den Blick auf die Polarregionen richten, um zu erke...

Expeditionen in eine schwindende Welt - Eine fesselnde Reise in die Polarregionen und ihre Bedeutung für unser Klima Weniger als 25 Jahre geben Forscher:innen ihm noch, dann wird es so weit sein: Bis 2050 wird das Eis der Arktis abschmelzen, und unser Planet, den Generationen nur mit von ewigem Eis bedeckten Polkappen kennen, wird sich für immer verändern. Welche Folgen wird das Schwinden des Eises für die Menschheit haben? Wie wirkt es sich auf das Klima, die Meere und unser Wetter aus? Wer den Klimawandel wirklich verstehen will, sollte den Blick auf die Polarregionen richten, um zu erkennen, was sie für unser Klima in Mitteleuropa bedeuten und wie sie sich und damit auch unseren Alltag verändern. Stefanie Arndt, renommierte Polarforscherin am Alfred-Wegener-Institut, lässt ihre Leser:innen in Expeditionen in eine schwindende Welt die entlegensten Regionen dieser Erde durch ihre Augen sehen. Sie erzählt von den tiefgreifenden Veränderungen, die sie auf ihren Expeditionen mit der Polarstern in der Arktis und Antarktis beobachten konnte, von ihrer faszinierenden Arbeit als Meeresbiologin und Meteorologin und von der zarten Schönheit eines schwindenden Lebensraums. Was so fern scheint, rückt plötzlich ganz nahe: Können wir die unumkehrbaren Auswirkungen, die ein Abschmelzen der Polkappen nach sich zöge, noch aufhalten? Und wenn ja: Wie? Ein eindringlicher Expeditionsbericht und ein Appell zum Handeln angesichts der Klimakrise - für alle, die den Klimawandel besser verstehen und die Kipppunkte unseres Ökosystems erkennen wollen.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.