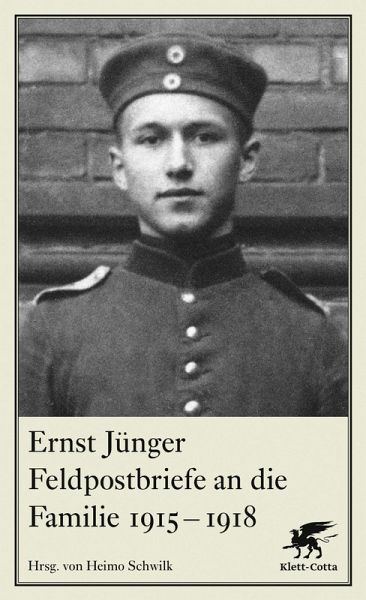

Feldpostbriefe an die Familie 1915-1918 (eBook, ePUB)

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 22,00 €**

17,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

In den Jahren 1915 bis 1918 berichtet Ernst Jünger in einer fesselnden Serie von Feldpostbriefen über seine Kriegserlebnisse. Wie erlebte ein junger Kriegsfreiwilliger den Ersten Weltkrieg, das Massenschlachten an der Westfront, Tod und Sterben der Kameraden, die eigenen Verwundungen? Und wie teilte er diese Erfahrungen seiner Familie mit? Ernst Jünger gibt in seinen Feldpostbriefen Einblicke in die Gemütslage eines Frontsoldaten, der dem Krieg als großem Abenteuer entgegenfieberte. Die 72 Briefe, Postkarten und Telegramme an die Eltern und den Bruder Friedrich Georg sowie ausgewählte An...

In den Jahren 1915 bis 1918 berichtet Ernst Jünger in einer fesselnden Serie von Feldpostbriefen über seine Kriegserlebnisse. Wie erlebte ein junger Kriegsfreiwilliger den Ersten Weltkrieg, das Massenschlachten an der Westfront, Tod und Sterben der Kameraden, die eigenen Verwundungen? Und wie teilte er diese Erfahrungen seiner Familie mit? Ernst Jünger gibt in seinen Feldpostbriefen Einblicke in die Gemütslage eines Frontsoldaten, der dem Krieg als großem Abenteuer entgegenfieberte. Die 72 Briefe, Postkarten und Telegramme an die Eltern und den Bruder Friedrich Georg sowie ausgewählte Antwortbriefe zeigen einen jungen Mann, der mit kühler Rationalität die grausame Realität des Krieges beschreibt.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.