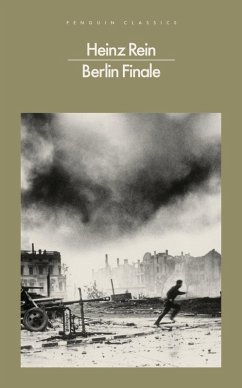

Finale Berlin (eBook, ePUB)

Sofort per Download lieferbar

Statt: 24,95 €**

12,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

April 1945, die letzten Tage der Reichshauptstadt Berlin: Während die Bomben fallen, verteidigt das letzte militärische Aufgebot die Nazi-Herrschaft. In den Flüchtlingskolonnen und unter den sich auflösenden deutschen Heereseinheiten fahnden Sicherheitsdienst und Gestapo immer noch nach Juden, Oppositionellen und Deserteuren. Das Misstrauen der Menschen untereinander ist groß: Jeder könnte ein Verräter sein. Inmitten des Chaos sucht der junge Soldat Joachim Lassehn verzweifelt ein Versteck. Friedrich Wiegand, ein im KZ gefolterter Gewerkschafter, versucht durch Sabotageakte das Kriegsen...

April 1945, die letzten Tage der Reichshauptstadt Berlin: Während die Bomben fallen, verteidigt das letzte militärische Aufgebot die Nazi-Herrschaft. In den Flüchtlingskolonnen und unter den sich auflösenden deutschen Heereseinheiten fahnden Sicherheitsdienst und Gestapo immer noch nach Juden, Oppositionellen und Deserteuren. Das Misstrauen der Menschen untereinander ist groß: Jeder könnte ein Verräter sein. Inmitten des Chaos sucht der junge Soldat Joachim Lassehn verzweifelt ein Versteck. Friedrich Wiegand, ein im KZ gefolterter Gewerkschafter, versucht durch Sabotageakte das Kriegsende zu beschleunigen. Der Arzt Walter Böttcher hilft Untergetauchten, in der Illegalität zu überleben. Und die Kneipe von Oskar Klose ist der konspirative Treffpunkt einer kleinen Widerstandsgruppe, der die SS auf der Spur ist. In seinem großen Roman FINALE BERLIN, einem der ersten Bestseller der Nachkriegszeit, verfolgt Heinz Rein das packende Schicksal einer kleinen Widerstandsgruppe und lässt den Leser die Atmosphäre im untergehenden Nazi-Reich miterleben.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.