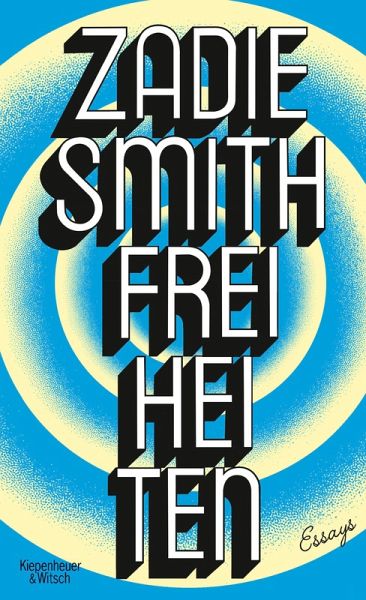

Freiheiten (eBook, ePUB)

Essays

Übersetzer: Handels, Tanja

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 26,00 €**

22,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Großartige Essays von Zadie Smith, »einer der wichtigsten literarischen Stimmen unserer Zeit« (Die Welt). Zadie Smith ist nicht nur Autorin vieler hochgelobter Romane, sondern sie brilliert auch besonders in dieser kurzen Form, den Essays. Der vorliegende Band zeigt sie politischer denn je, denn Zadie Smith hat viel zu sagen über die zunehmend bedrohliche Verfasstheit der Welt und der Gesellschaft und bezieht sehr persönlich Stellung. Die Essays sind in fünf Kategorien unterteilt, und alle haben es in sich: »In der Welt« versammelt die politischen Essays, und gerade ihre Gedanken zum B...

Großartige Essays von Zadie Smith, »einer der wichtigsten literarischen Stimmen unserer Zeit« (Die Welt). Zadie Smith ist nicht nur Autorin vieler hochgelobter Romane, sondern sie brilliert auch besonders in dieser kurzen Form, den Essays. Der vorliegende Band zeigt sie politischer denn je, denn Zadie Smith hat viel zu sagen über die zunehmend bedrohliche Verfasstheit der Welt und der Gesellschaft und bezieht sehr persönlich Stellung. Die Essays sind in fünf Kategorien unterteilt, und alle haben es in sich: »In der Welt« versammelt die politischen Essays, und gerade ihre Gedanken zum Brexit und zu Trump sind vielschichtig und erhellend, authentisch und engagiert. Die Kapitel »Im Publikum«, »Im Museum«, »Im Bücherregal« und »Freiheiten« erzählen uns ihre Sicht auf kulturelle Ereignisse oder persönlich Erlebtes und geben dabei immer ganz viel über sie selbst preis. Da sie sich mit schlechter Politik, guten Büchern, amerikanischen Rappern, Facebook und alten Meistern ähnlich gut auskennt, schreibt sie mit leichter Hand und mal böse, mal bewundernd Essays von besonderer Qualität, die uns die Welt schärfer sehen lassen. Ein Muss für jeden politisch denkenden Leser!

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.