Gespräch über relevante Themen

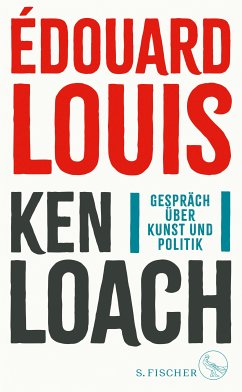

Das Buch „Gespräch über Kunst und Politik“ finde ich sehr interessant.

Es wird geführt zwischen dem Filmemacher Ken Loach und dem Schriftsteller Eduard Louis. Beide schätze ich politisch als links ein. Ein dritter Gesprächspartner, der vielleicht eher konservativ

ist, hätte das Gespräch intensivieren können.

So sind meinem Eindruck nach, die Abschnitte mit…mehrGespräch über relevante Themen

Das Buch „Gespräch über Kunst und Politik“ finde ich sehr interessant.

Es wird geführt zwischen dem Filmemacher Ken Loach und dem Schriftsteller Eduard Louis. Beide schätze ich politisch als links ein. Ein dritter Gesprächspartner, der vielleicht eher konservativ ist, hätte das Gespräch intensivieren können.

So sind meinem Eindruck nach, die Abschnitte mit Fragen an beide Kunstschaffenden das spannendste.

Ken Loach antwortet meist sehr überlegt und abgeklärt, Louis radikaler.

Es werden viele gesellschaftlich und gesellschaftspolitisch relevante Punkte thematisiert.

Auch welche, über die nicht viel gesprochen wird. Deshalb ist es ein wichtiges Buch.

Auf jeden Fall bekommt man auch Lust, mal wieder einen Film von Ken Loach zu sehen und weitere Bücher von Eduard Louis zu lesen.