Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 22,00 €**

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

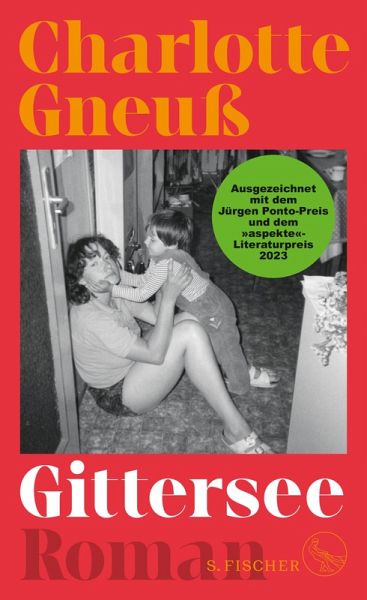

1976, im Dresdner Vorort Gittersee: Karin ist 16, hütet ihre kleine Schwester und hilft der renitenten Großmutter im Haushalt, die ihrer Zeit als Blitzmädel hinterhertrauert. Karins Vater verzweifelt an der Reparatur seines skodas wie an der des Familienlebens, und ihre Mutter würde am liebsten ein anderes Leben führen. Aufgehoben fühlt sich Karin bei ihrer Freundin Marie, dem einzigen Mädchen in der Klasse, das später nicht etwas machen, sondern etwas werden will: die erste Frau auf dem Mond. Und Karin ist verliebt: in ihren Freund Paul, der gerne Künstler wäre, aber im Schacht bei ...

1976, im Dresdner Vorort Gittersee: Karin ist 16, hütet ihre kleine Schwester und hilft der renitenten Großmutter im Haushalt, die ihrer Zeit als Blitzmädel hinterhertrauert. Karins Vater verzweifelt an der Reparatur seines skodas wie an der des Familienlebens, und ihre Mutter würde am liebsten ein anderes Leben führen. Aufgehoben fühlt sich Karin bei ihrer Freundin Marie, dem einzigen Mädchen in der Klasse, das später nicht etwas machen, sondern etwas werden will: die erste Frau auf dem Mond. Und Karin ist verliebt: in ihren Freund Paul, der gerne Künstler wäre, aber im Schacht bei der Wismut arbeitet. Als Paul zu einem Ausflug aufbricht und nicht mehr zurückkommt, stehen eines Nachts zwei Uniformierte vor der Tür, und Karins Welt gerät aus den Fugen. In diesem eindringlichen Debütroman erzählt Charlotte Gneuß von einer Welt, die es nicht mehr gibt und von der Frage, ob Unschuld möglich ist. Ausgezeichnet mit dem »aspekte«-Literaturpreis, dem Jürgen Ponto-Preis 2023 und dem Nicolas-Born-Debütpreis 2024

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

- Geräte: eReader

- ohne Kopierschutz

- eBook Hilfe

- Größe: 4.82MB

- FamilySharing(5)

- Text-to-Speech

Charlotte Gneuß wurde 1992 in Ludwigsburg geboren, nachdem ihre Eltern die DDR verlassen hatten. Sie studierte Soziale Arbeit in Dresden, Literarisches Schreiben in Leipzig und Szenisches Schreiben in Berlin. Sie ist Gastautorin von »ZEIT Online«, Gewinnerin des Leonhard-Frank-Stipendiums für neue Dramatik und Herausgeberin der Anthologie »Glückwunsch«, die bei Hanser Berlin erschien. Ihr Debütroman »Gittersee« stand auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2023 und wurde mit dem Literaturpreis der Jürgen Ponto-Stiftung 2023 sowie dem »aspekte«-Literaturpreis für »das beste deutschsprachige Debüt« ausgezeichnet. 2024 erhielt Charlotte Gneuß für »Gittersee« den Nicolas-Born-Debütpreis des Landes Niedersachsen sowie den Grimmelshausen-Förderpreis 2025. Die italienischsprachige Ausgabe wurde 2025 mit dem »Premio Speciale Edoardo Kihlgren Opera Prima« ausgezeichnet.

Produktdetails

- Verlag: FISCHER E-Books

- Seitenzahl: 240

- Erscheinungstermin: 30. August 2023

- Deutsch

- ISBN-13: 9783104914107

- Artikelnr.: 67757292

Perlentaucher-Notiz zur Efeu-Rezension

Letztes Jahr diskutierten die Feuilletons darüber, ob Charlotte Gneuß' in ihrem Roman "Gittersee" die DDR historisch akkurat dargestellt hat. Der zweite große DDR-Roman jener Saison war Anne Rabes "Die Möglichkeit von Glück", an dem der Literaturprofessor Stefan Müller nun in der Berliner Zeitung scharfe Kritik übt. Rabes These, dass die DDR-Gesellschaft einen ausgeprägten Hang zu einer gewaltvollen Erziehung und sozialer Kälte hatte, wodurch sich etwa rechtsextreme Exzesse im Osten seit der Wiedervereinigung und bis zur Gegenwart erklären ließen, hält er für nicht stichhaltig: "Viele Details, die zeigen, wie schlimm es damals war, waren im Westen

Mehr anzeigen

genau so. Die Trennung von Mutter und Kind direkt nach der Geburt, die Isolation der Kinder, damit sie durchschlafen lernen. ... Die Prügelstrafe in Schulen wurde in der DDR ab 1949 abgeschafft. In der BRD war sie auch 1973 noch erlaubt, in Bayern sogar bis 1983. Erst jetzt wird die physische und psychische Gewalt in den zum Teil kirchlichen Heimen der Kinderlandverschickung im Westen aufgearbeitet. ... Eine Studie der Universität Leipzig aus dem Jahre 2021 mit 5836 Teilnehmern hat gezeigt, dass emotionale Vernachlässigung, emotionale, physische und sexuelle Gewalt im Westen weiter verbreitet waren als im Osten. Wäre diese Studie in den gängigen Medien diskutiert worden, wäre Anne Rabes Buch vielleicht nie erschienen."

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Schließen

findet eine eigene Sprache, einen eigenen Rhythmus, eine eigene Klangfarbe für ihre Erzählung. Keine Phrasen, nichts, was man schon so oder so ähnlich gelesen hat. Xaver von Cranach SPIEGEL Bestseller 20231125

Letztes Jahr diskutierten die Feuilletons darüber, ob Charlotte Gneuß' in ihrem Roman "Gittersee" die DDR historisch akkurat dargestellt hat. Der zweite große DDR-Roman jener Saison war Anne Rabes "Die Möglichkeit von Glück", an dem der Literaturprofessor Stefan Müller nun in der Berliner Zeitung scharfe Kritik übt. Rabes These, dass die DDR-Gesellschaft einen ausgeprägten Hang zu einer gewaltvollen Erziehung und sozialer Kälte hatte, wodurch sich etwa rechtsextreme Exzesse im Osten seit der Wiedervereinigung und bis zur Gegenwart erklären ließen, hält er für nicht stichhaltig: "Viele Details, die zeigen, wie schlimm es damals war, waren im Westen

Mehr anzeigen

genau so. Die Trennung von Mutter und Kind direkt nach der Geburt, die Isolation der Kinder, damit sie durchschlafen lernen. ... Die Prügelstrafe in Schulen wurde in der DDR ab 1949 abgeschafft. In der BRD war sie auch 1973 noch erlaubt, in Bayern sogar bis 1983. Erst jetzt wird die physische und psychische Gewalt in den zum Teil kirchlichen Heimen der Kinderlandverschickung im Westen aufgearbeitet. ... Eine Studie der Universität Leipzig aus dem Jahre 2021 mit 5836 Teilnehmern hat gezeigt, dass emotionale Vernachlässigung, emotionale, physische und sexuelle Gewalt im Westen weiter verbreitet waren als im Osten. Wäre diese Studie in den gängigen Medien diskutiert worden, wäre Anne Rabes Buch vielleicht nie erschienen."

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Schließen

GITTERSEE

Charlotte Gneuß

Gittersee, DDR 1976:

„Das hätten sie gleich erzählen müssen, jetzt ist es Beihilfe zur Republikflucht.“

Eigentlich wollte Karins Freund sie zum Wochenendausflug mitnehmen. Aber die 16-jährige Karin traute sich nicht, ihren …

Mehr

GITTERSEE

Charlotte Gneuß

Gittersee, DDR 1976:

„Das hätten sie gleich erzählen müssen, jetzt ist es Beihilfe zur Republikflucht.“

Eigentlich wollte Karins Freund sie zum Wochenendausflug mitnehmen. Aber die 16-jährige Karin traute sich nicht, ihren Vater um Erlaubnis zu fragen. Niemals hätte er sie mit Paul und seinem Freund über das Wochenende zum Zelten gelassen. Schließlich muss sie sich ja um ihre kleine Schwester kümmern - und Oma zur Hand gehen - und ihrem Vater Gesellschaft leisten. Alles wie immer.

Doch dann kommt es ganz anders: Paul kommt von dem Wochenendausflug nicht zurück - er ist in den Westen geflohen.

Und ganz plötzlich ist Karin im Mittelpunkt der Stasi. Diese glaubt ihr nicht, dass sie von der Flucht ihres Freundes nichts wusste. Immer stärker wirkt die Staatssicherheit auf das junge Mädchen ein, bis ihr ganzes Leben aus den Fugen gerät.

Charlotte Gneuß hat es wunderbar verstanden, den grauen Alltag in der DDR, das gegenseitige Misstrauen und die tägliche Leier des Staates über die Vorteile des Sozialismus und die Nachteile des Kapitalismus herauszuarbeiten.

Der Schreibstil der Autorin ist speziell und gefiel mir außerordentlich gut.

Für mich als Wessi wirkt diese DDR-Geschichte sehr authentisch und deshalb spreche ich gerne eine Leseempfehlung aus.

4½/ 5

Weniger

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

ComingofAge in der ehem. DDR – einfühlsam, meisterhaft erzählt

Gittersee, ein Vorort von Dresden, 1976. Die 16-jährige Karin plaudert von sich und ihrer Familie. Das sind Mutter, Vater, die strenge Oma, und das Nesthäckchen – ein Nachzügler, um den sich Karin, …

Mehr

ComingofAge in der ehem. DDR – einfühlsam, meisterhaft erzählt

Gittersee, ein Vorort von Dresden, 1976. Die 16-jährige Karin plaudert von sich und ihrer Familie. Das sind Mutter, Vater, die strenge Oma, und das Nesthäckchen – ein Nachzügler, um den sich Karin, so hat es den Anschein, mehr kümmern muss als die Mutter. Die Szenen typisch DDR, die Eltern gehen arbeiten, Karin zur Schule. Es wird geträumt und in der Schule stramm gestanden. Das System rollt.

Karin hat auch ein Privatleben, mit ihrer besten Freundin Marie, die genau weiß, was sie einmal werden will, und auch mit Paul, in den sie verliebt ist. Eines Tages fragt er sie, ob sie „Lust auf ein Abenteuer“ hätte, er wolle rüber zu den Tschechen, Kletterzeugs kaufen. Karin traut sich nicht, und ist sich schließlich auch sicher, dass es ihr Vater nicht erlauben würde.

Und dann ist Paul weg, hat es in den Westen geschafft, hinterlässt Freunde und Karin. Sie sind enttäuscht, von Paul, und ein wenig auch auf sich.

Sehr bald tritt die Stasi auf den Plan. Freundlich, aber mit den nötigen Druck, gibt es Befragungen. Schließlich redet Karin ein wenig mehr, als ihr lieb ist … mehr verrate ich nicht.

Zwischen diesem Grundgerüst spielt sich aber das wahre Leben der Bewohner der DDR ab. Mit viel Feingefühl zeichnet die Autorin ihre Protagonistinnen. Sie erzählt uns über das zwischenmenschliche in jener Zeit. Über den Spagat zwischen Unschuld und schlechtem Gewissen. Über den ewig lauernde Staat im Rücken, der für alles sorgt und das eigenständige Denken der Bevölkerung ausblenden will. Über die immer währende Drohung der Denunziationen, die über den Köpfen lauert wie dunkle Gewitterwolken, ständig bereit, sich zu entladen.

Über den ganzen Roman scheint eine gewisse Dunkelheit zu schweben, eine graue Tristesse, nicht greifbar. Vielmehr wird man mit Ahnungen zum Lesen weiter getrieben – denn da muss doch noch was kommen. Absolut klug geschrieben – und das tolle: die Autorin schreibt zwar so, als hätte sie in der ehemaligen DDR gelebt, ist aber erst nach dem Mauerfall geboren. Das ist ganz große Erzählkunst, und zurecht ist Gneuß mit ihrem Debütroman auf der Longlist zum deutschen Buchpreis. Ganz klare Leseempfehlung!

Weniger

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

"Gittersee" von Charlotte Gneuß ist ein eindrücklicher Roman über das Leben in der DDR.

Da die Erzählung häufig zwischen Träumen, der Gegenwart und diversen Erlebnissen in der Vergangenheit hin und herspringt, ist es manchmal nicht gleich ersichtlich, wie …

Mehr

"Gittersee" von Charlotte Gneuß ist ein eindrücklicher Roman über das Leben in der DDR.

Da die Erzählung häufig zwischen Träumen, der Gegenwart und diversen Erlebnissen in der Vergangenheit hin und herspringt, ist es manchmal nicht gleich ersichtlich, wie einzelne Passagen richtig einzuordnen sind. Auch wenn dies eine hohe Konzentration beim Lesen erfordert und eine gewisse emotionale Distanz erzeugt, so hat dieser recht spezielle Schreibstil für mich doch einen besonderen Reiz und spiegelt die durcheinanderwirbelnden Gedanken der Protagonistin Karin sehr gut wider.

Einige Dinge, die nur angedeutet wurden, hätte ich mir etwas ausführlicher gewünscht, insbesondere, was die beruflichen Tätigkeiten von Karins Eltern anging und die Geschichte des Großvaters. Dessen Vergangenheit im Krieg wurde immer wieder vage angerissen und es blieben viele Fragen offen. Der Ort Gittersee ist mir vor allem durch den jahrelangen Uranabbau und den dadurch massiv verseuchten Boden ein Begriff. Leider wird dies im Roman tabuisiert, der Begriff Uran fällt überhaupt nicht, es ist lediglich von Bergbau und dem "Schacht" als Arbeitsplatz die Rede. Nur einmal wird die Großmutter zitiert, dass "die Gegend vergiftet" sei, aber die Autorin geht nicht näher darauf ein.

Durch Karin bekam ich einen Einblick in die Lebensumstände in der DDR und die sozialistische Propaganda in der Schule. Trotzdem war ich etwas verwundert über Karins Naivität und Arglosigkeit, und auch ihr Handeln am Schluss ist bei näherer Betrachtung für mich irrational. Da ich nicht spoilern möchte, kann ich hier nicht konkreter werden.

Fazit: Ein eindrücklicher, insgesamt sehr lesenswerter Roman mit einem teils sprunghaften, aber sehr reizvollen Erzählstil.

Weniger

Antworten 2 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Charlotte Gneuß steht mit ihrem Debütroman „Gittersee“ auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. Und eine durch einen Verlagskollegen eingeläutete Diskussion anhand einer Mängelliste erhitzt gerade die Gemüter. Darf jemand, der/die nicht in der DDR aufgewachsen …

Mehr

Charlotte Gneuß steht mit ihrem Debütroman „Gittersee“ auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. Und eine durch einen Verlagskollegen eingeläutete Diskussion anhand einer Mängelliste erhitzt gerade die Gemüter. Darf jemand, der/die nicht in der DDR aufgewachsen ist, diese Geschichte erzählen oder ist das „kulturelle Aneignung“? Und wie wichtig/notwendig ist die authentische/korrekte Wiedergabe des Alltagslebens in der damaligen DDR? Charlotte Gneuß beruft sich auf die Erinnerungen ihrer Eltern und Großeltern. Sie selber ist in Westdeutschland geboren.

Der Roman spielt in den 70er Jahren in dem Ort Gittersee, einem Stadtteil von Dresden, bekannt geworden durch den Bergbau und Uranabbau.

Die 16-jährige Karin lebt mit Eltern, Großmutter und der kleinen Schwester unter einem Dach, die Eltern sind mit sich und ihrem frustrierenden Leben beschäftigt, die Großmutter bestimmt die Regeln, die kleine Schwester wird von Katrin versorgt und umsorgt.

Als Karins Freund Paul in den Westen verschwindet, „Lust auf ein Abenteuer?“, hatte er sie zuvor gefragt, gerät Karins Welt aus den Fugen.

Ihre Trauer um den Freund, die Bewältigung des trostlosen Alltags, der sozialistische, ideologische verbrämte Unterricht, die Treffen mit ihrer besten Freundin, bestimmen ihre Tage. Vor allem aber bleibt die Frage, wem sie in dieser Situation trauen kann.

Der „Apparat“ in Form des Stasi-Funktionärs Wickwalz schaltet sich recht zügig ein, es kommt zu Befragungen zu ihrer Beihilfe zur Republikflucht, Wickwalz umwirbt sie und die junge Frau lässt sich nötigen, selber Teil des Überwachungssystem zu werden.

Es ist eine traurige Geschichte in einem grauen Alltag, die Überwachung, das Misstrauen sind überall zu spüren, der Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmung aber auch.

Karin kämpft mit ihrem Gewissen, sie hat Informationen über ihre Freundin Marie und auch über Pauls Freund Rühle, der ihm bei der Flucht geholfen hat, weitergegeben.

Ein dramatisches Ende schafft einen Wendepunkt für Karin.

Die Ich-Erzählerin schreibt in authentischer Sprache, kurze einfache Sätze, eindringlich, oft ohne Verbindung. Ihre Zerrissenheit, die Verwirrtheit ihrer Gefühle, ihre Verführbarkeit, ihre Sorgen und Gedanken kommen dadurch überzeugend zum Ausdruck.

Das ist die Stärke dieses Romans, möge man der Autorin andere kleine Fehler verzeihen.

Weniger

Antworten 2 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Gittersee liegt im Südwesten von Dresden und ist Handlungsort des gleichnamigen Romans von Charlotte Gneuß. Nicht nur das Foto auf dem Umschlag, sondern auch die Erzählung gab mir als Leserin einen Einblick in das Leben einer Familie, Mitte der 1970er Jahre. In einem kurzen Prolog, …

Mehr

Gittersee liegt im Südwesten von Dresden und ist Handlungsort des gleichnamigen Romans von Charlotte Gneuß. Nicht nur das Foto auf dem Umschlag, sondern auch die Erzählung gab mir als Leserin einen Einblick in das Leben einer Familie, Mitte der 1970er Jahre. In einem kurzen Prolog, in dem geschildert wird, das einer Person etwas zugestoßen ist, wurde ich neugierig darauf, um wen es sich handelt und wie es geschehen ist, was eine gewisse Hintergrundspannung während des gesamten Lesens erzeugt.

Die Protagonistin Karin ist 16 Jahre alt und geht noch zur Schule. Ihre Mutter war noch jung, als sie mit ihr schwanger wurde und sie hat vor zwei Jahren nochmals Nachwuchs bekommen. Der Haushalt wird von der hinfälligen Mutter des Vaters geführt, während die Eltern beide in Vollzeit arbeiten. Karin hilft mit Selbstverständlichkeit überall, wo die Familie sie braucht. Ihr Alltag wird gestört, als ihr Freund Paul eines Tages von einem Ausflug nicht wiederkehrt. Daraufhin steht die Polizei vor der Tür ihres Zuhauses und hat eindringliche Fragen an sie, ob sie von Pauls Plänen gewusst hat, der vermutlich aus der Republik geflohen ist.

Karins Leben lief in geordneten Bahnen. Der Kapitalismus im Westen wurde zwar immer wieder, meist in der Schule beschimpft, aber die Teilung Deutschlands hatte für sie persönlich keine Wichtigkeit. Von ihrer Mutter erfährt Karin, dass es Personen gibt, die raus wollen aus dem biederen Umfeld, das eingesponnen ist in die sozialistischen Ideen des Staats. Sie bemerkt es außerdem an den fliegenden Ideen ihrer besten Freundin Marie. Charlotte Gneuß flicht in die Freundschaft der beiden Mädchen Eifersucht ein.

Immer wieder wendet sich der Polizist mit weiteren Fragen an die Protagonistin und untergräbt damit die Leichtigkeit, mit der sie ihren Alltag meistert. Sie beginnt über Vergangenes nachzudenken und darüber, ob liebgewonnene Menschen ihr tatsächlich stets wohlgesonnen waren und sind. Der Verlust von Paul nagt an ihr und die Umstände seines Verschwindens werden für sie zunehmend zu einem Puzzle mit vielen Teilen ohne Hoffnung darauf, es zusammenfügen zu können. Erst allmählich wird ihr bewusst, dass ihre Aussagen Konsequenzen für andere Personen haben.

Beim Lesen fühlte ich mich kulturell zurückversetzt in die 1970er Jahre. Obwohl ich im Westen aufgewachsen bin, wusste ich durch einen langjährigen Briefwechsel mit einer Freundin im Osten unseres Landes unmittelbar um die ideologischen Unterschiede und empfand die Schilderungen der Autorin als authentisch. Die Autorin beschreibt Träume und Wünsche, nicht nur von Jugendlichen und den Willen dazu, diese zu verwirklichen, aber genauso die eingeschränkten Möglichkeiten der Realität, sie zu erreichen. Sie lässt ihre Figuren auf verschiedene Weise mit Frust umgehen und stellt manches geschickte Taktieren dar, um Ziele zu erreichen.

In ihrem Roman „Gittersee“ erzählt Charlotte Gneuß vom Erwachsenwerden im Osten Deutschlands während der 1970er Jahre. Sie zeigt anhand ihrer 16-jährigen Protagonisten den Prozess des Bewusstwerdens der eigenen Situation und Schritte der psychosozialen Reifung auf. Ich habe die Geschichte mit Interesse gelesen und empfehle sie daher gerne weiter.

Weniger

Antworten 2 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Charlotte Gneuß' Romandebüt hatte mich vor allem deshalb interessiert, weil ich mehr darüber wissen wollte, wie sich diejenigen DDR-Bürger*innen gefühlt haben mussten, die von einem sogenannten "Republikflüchtling" im Arbeiter- und Bauernstaat zurück …

Mehr

Charlotte Gneuß' Romandebüt hatte mich vor allem deshalb interessiert, weil ich mehr darüber wissen wollte, wie sich diejenigen DDR-Bürger*innen gefühlt haben mussten, die von einem sogenannten "Republikflüchtling" im Arbeiter- und Bauernstaat zurück gelassen worden waren.

"Gittersee" erzählt von der 16-jährigen Kerstin, deren Freund Republikflucht begeht. Kerstin ist völlig ahnungslos, auch noch als sie danach als IM von der Stasi angeworben wird.

Die Sprache ist extrem knapp und wirkte auf mich sehr trocken und distanziert, es wollte sich keine Nähe zu den Figuren einstellen. Dann wieder folgten Einschübe wirrer Träume, die ich nicht zu deuten vermochte. Viele der Figuren blieben leider blass; sie wurden so wenig beschrieben, dass ich bis zum Schluss Schwierigkeiten hatte, mir die Personen zu den Namen vorzustellen oder dass ich Romanfiguren verwechselte.

Was bleibt ist das Bild einer Jugendlichen, die von Freunden und Familie allein gelassen und von der Politik verführt wurde. Leider hat mich der Roman so gar nicht gepackt, die Lektüre war sehr zäh.

Weniger

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Die Kurzbeschreibung des Buchs hatte mich neugierig gemacht. Handelt die Geschichte doch genau zu der Zeit, als ich selbst ein junges Mädchen war und eine mehr als 10 Jahre jüngere Schwester habe ich auch. Als ich dann anfing zu lesen, musste ich sehr schnell feststellen, dass der …

Mehr

Die Kurzbeschreibung des Buchs hatte mich neugierig gemacht. Handelt die Geschichte doch genau zu der Zeit, als ich selbst ein junges Mädchen war und eine mehr als 10 Jahre jüngere Schwester habe ich auch. Als ich dann anfing zu lesen, musste ich sehr schnell feststellen, dass der Schreibstil für mich sehr gewöhnungsbedürftig ist. Halbsätze reihen sich aneinander. Ich konnte dabei keinen Lesefluss spüren, alles kam mir sehr sprunghaft vor. Ein Abtauchen in die Geschichte gelang mir nicht, dafür waren die Themen und Einblicke in Karins Leben zu übergangslos und unzusammenhängend geschildert. Immer wieder habe ich mich gefragt, was die Autorin mir damit vermitteln will. Empfindungen, positive wie negative gegenüber der Protagonistin, Karin Köhler, kamen so bei mir nicht auf. Vielleicht bin ich altermäßig auch nicht die richtige Zielgruppe für dieses Buch gewesen. Dabei dachte ich, nachdem ich den Klappentext gelesen und die damalige Zeit live miterlebt habe, dass das genau mein Lesestoff wäre. Es gibt von meiner Seite leider nur 2 Lese-Sterne.

Weniger

Antworten 2 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Verrat und Gegenverrat im Teenager-Milieu

Es ist sicher kein Zufall, dass neben Anne Rabe auch Charlotte Gneuß mit «Gittersee» einen DDR-Roman geschrieben hat, der es als Debüt immerhin auf die Longlist des Deutschen Buchpreises 2023 geschafft hat. Anders als ihre …

Mehr

Verrat und Gegenverrat im Teenager-Milieu

Es ist sicher kein Zufall, dass neben Anne Rabe auch Charlotte Gneuß mit «Gittersee» einen DDR-Roman geschrieben hat, der es als Debüt immerhin auf die Longlist des Deutschen Buchpreises 2023 geschafft hat. Anders als ihre schreibende Kollegin ist Charlotte Gneuß ein Wessi, eine Schwäbin ohne jede DDR-Prägung, ihre Geschichte beruht also auf Erzählungen und Recherchen, nicht auf eigenem Erleben. Ihre Protagonistin schildert als 16jährige Ich-Erzählerin sehr anschaulich ihr Leben in einer zerrissenen Familie mit den «werktätigen» Eltern, einer strengen Oma und der kleinen Schwester. Die zu hüten ist ihre ständige Pflicht, was ihr eigenes Leben als Pubertierende zwar stark einschränkt, was Karin aber gerne tut, sie liebt das Kleinkind inniglich. Schauplatz des Geschehens ist der titelgebende Stadtteil «Gittersee» von Dresden, der durch seinen Bergbau bekannt ist. Erzählzeit ist das Jahr 1976, das von den innerdeutschen Verträgen ebenso geprägt war wie von der KSZE. Das stelle, wie die Autorin im Interview erklärt hat, für Ostdeutschland eine ähnliche Zäsur dar wie das Jahr 1968 für Westdeutschland.

Im Fokus des Romans steht die Stasi, allgewaltige Spitzel-Krake, deren Tentakel überall hin reichen im Arbeiter- und Bauernstaat, auch bis zu Karin hin. Deren älterer Freund Paul, Bergarbeiter in der Wismut, ihre erste Liebe, macht ihr den Vorschlag, sie bei seinem geplanten dreitägigen Kletterausflug in die Tschechoslowakei zu begleiten. Paul hat eine Schwalbe, ein damals in der DDR außerordentlich weitverbreitetes Kleinkraftrad, auf dem er sie mitnehmen könne. Er schärft ihr ein, aber ja niemandem davon zu erzählen. Wegen ihrer Pflichten in der Familie muss Karin jedoch absagen, Paul fährt mit einem Freund allein los. Nach der ersten Nacht im Zelt ist er spurlos verschwunden, und prompt stehen kurz darauf zwei Stasi-Mitarbeiter vor Karins Tür. Sie wollen von ihr wissen, ob sie von Pauls Plänen gewusst habe. Wenn ja, wäre das eine strafbedrohte Beihilfe zur «Republikflucht», - was für ein perverses Staatsverständnis steckt in diesem Wort! Guten Gewissens beteuert Karin, sie habe keine Ahnung gehabt und wisse nicht, wo Paul sei, sie habe auch keinerlei Lebenszeichen von ihm erhalten.

Von nun an ist die Stasi Dauergast bei Karin, ihre fragile Welt bricht zusammen, nichts ist mehr so. wie es war. Denn auch in der Familie rumort es, ihre Mutter verlässt Mann und Kinder und zieht zu einer Freundin in die Stadt. Sie fühlt sich zu Größerem berufen, möchte sich in anderen sozialen Kreisen bewegen als in der drögen Vorstadt-Gesellschaft mit ihren prekären Lebens-Bedingungen. Der Vater ist alkoholkrank und säuft sich gelegentlich ins Koma, kümmert sich aber immerhin mit Hilfe der Großmutter um die zwei Töchter. Einer der Stasi-Männer ist besonders hartnäckig und führt nun beinahe wöchentlich Gespräche mit Karin. Sie müsse doch etwas gespürt haben, wird ihr vorgehalten, ob ihr denn wirklich gar nichts aufgefallen sei! Schließlich hat er Karin so weit, sie verpflichtet sich als IM, als informelle Mitarbeiterin der DDR-Staatssicherheit, von denen es in ‹Blütezeiten› 200.000 gab, etwa jeder achtzigste also. Karins Motive bleiben unklar: Erhofft sie sich Informationen über Paul? Will sie Karriere machen als Geheimdienst-Mitarbeiterin?

Dieser Roman hält sich strikt an das Private, er beleuchtet auf subtile Weise das zerrüttete Familienleben seiner Heldin Karin, die schon so früh eingespannt ist in die alltäglichen Pflichten. Schule und Freundschaften unter Teenagern sind ebenfalls Themen, die Charlotte Gneuß wichtig sind und von ihr, nicht ohne ironischen Unterton, mit einbezogen werden in ihren Debütroman. Stilistisch ist er durch seine sprachliche Verknappung geprägt, die vor allem in den Dialogen zum Ausdruck kommt. Der Plot ist von diversen Einschüben wirrer Träume durchzogen, lebt nicht zuletzt von einem gewissen Spannungsbogen und lässt auch Vieles im Schwebezustand. Wenig überzeugend allerdings ist das kriminalistisch inspirierte Ende dieser Story von Verrat und Gegenverrat im Teenager-Milieu der DDR.

Fazit: lesenswert

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Wir befinden uns in Gittersee, in der Nähe von Dresden. Es ist das Jahr 1976. Karin ist 16 Jahre alt, besucht die Schule, kümmert sich um ihre kleine Schwester, da ihre Mutter nicht dazu in der Lage ist, hält die Familie irgendwie am Laufen. Und sie erlebt ihre erste große Liebe …

Mehr

Wir befinden uns in Gittersee, in der Nähe von Dresden. Es ist das Jahr 1976. Karin ist 16 Jahre alt, besucht die Schule, kümmert sich um ihre kleine Schwester, da ihre Mutter nicht dazu in der Lage ist, hält die Familie irgendwie am Laufen. Und sie erlebt ihre erste große Liebe mit dem zwei Jahre älteren Paul, der im Schacht arbeitet und von einem Künstlerleben träumt. Von einem Ausflug zu den Tschechen kehrt Paul nicht zurück… die Rede ist von Republikflucht und Karin gerät ins Visier der Stasi.

-

Charlotte Gneuß‘ Roman steht auf der Longlist des deutschen Buchpreises und war jetzt zwar kein Highlight, konnte mich aber überzeugen.

Sehr eindringlich zeigt die Autorin die damaligen Verhältnisse auf. Das Leben, das zwar gelebt wird, aber irgendwie von einer gewissen Unzufriedenheit geprägt ist, die Träume, die nicht realisierbar waren, die Strukturen und Abläufe, sowie die Konsequenzen für Zurückgebliebene, wenn ein*e Bekannte*r die DDR verlassen hat.

Die Methoden des MfS werden beleuchtet und es wird klar: fair gespielt wurde da nicht. Es ging um Manipulation, Druck, das Schpren von Angst und ich glaube tatsächlich, dass es im Roman noch ziemlich human beschrieben wurde.

Das Buch ist aus Sicht von Karin geschrieben. Der Schreibstil anfangs sehr gewöhnungsbedürftig. Es findet viel wörtliche Rede statt, allerdings ohne Auszeichnung, was sich tatsächlich erstmal falsch anfühlt, mit der Zeit aber das Gefühl vermittelt, als wäre man direkt in Karins Kopf. Viele Gedanken konnte ich gut nachvollziehen, so z.Bsp. sperrt sich Karin lange der Erkenntnis, dass Paul aus freien Stücken gegangen ist. Auch im Umgang mit dem ihr zugeteilten Beamten der Staatssicherheit zeigt sich gut die Naivität, wie sie nun mal mit 16 einfach noch vorhanden ist. Es entsteht schon fast ein Vertrauensverhältnis, da ja der Beamte vom Staat ist und dieser ja nichts Böses wollen kann…

Ich denke Frau Gneuß ist es hier sehr gut gelungen, die damaligen Machenschaften einzufangen, auch wenn mir eine Beurteilung recht schwer fällt, da ich zwar in der DDR gelebt habe, aber noch sehr jung war, als die Mauer gefallen ist.

Die Geschichte von Karin ist nur eine von Vielen, dennoch wird dadurch klar, wie wahrscheinlich viele damals gedacht haben. Wie viele damals zwischen Vaterlandstreue und Autonomie festhingen und teilweise auch gegen ihren Willen oder ohne es besser zu wissen Informationen preis gegeben haben.

-

Ein sehr gutes Buch und eine Empfehlung an alle, die sich für das Thema interessieren.

Weniger

Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für