Cormac McCarthy

eBook, ePUB

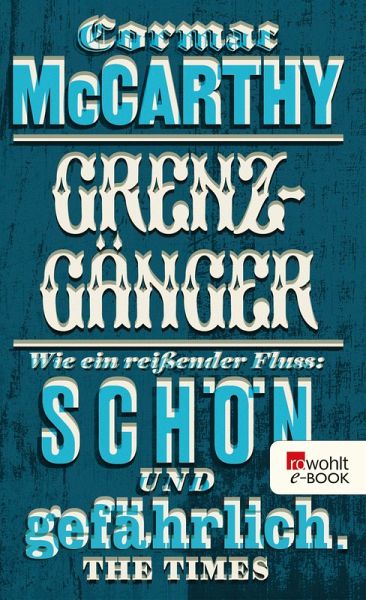

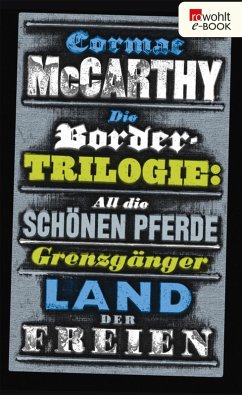

Grenzgänger / Border-Trilogie Bd.2 (eBook, ePUB)

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 12,99 €**

**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

"Dieses Epos ist Weltliteratur." (Tempo) Billy Parham und sein Bruder Boyd überschreiten noch einmal die Grenze nach Mexiko. Sie sind auf der Suche nach gestohlenen Pferden und den Mördern ihrer Eltern. Abenteuer in der Wildnis, Leben am Rand der Zivilisation - Cormac McCarthys überwältigender Roman ist ein apokalyptisches Epos über die Liebe, den Tod und die Suche nach Identität. Band zwei der Border-Trilogie.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

- Geräte: eReader

- ohne Kopierschutz

- eBook Hilfe

- Größe: 3.87MB

- FamilySharing(5)

- Text-to-Speech

- Entspricht WCAG Level AA Standards

- Entspricht WCAG 2.1 Standards

- Alle Inhalte über Screenreader oder taktile Geräte zugänglich

- Alle Texte können hinsichtlich Größe, Schriftart und Farbe angepasst werden

- ARIA-Rollen für verbesserte strukturelle Navigation

- Hoher Kontrast zwischen Text und Hintergrund (min. 4.5 =>1)

- Text und Medien in logischer Lesereihenfolge angeordnet

- Keine Einschränkung der Vorlesefunktionen, außer bei spezifischen Ausnahmen

- Entspricht EPUB Accessibility Specification 1.1

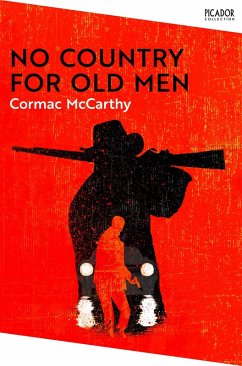

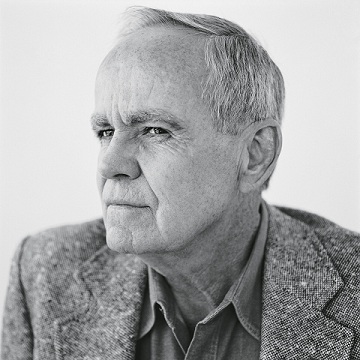

Cormac McCarthy wurde 1933 in Rhode Island geboren und wuchs in Knoxville, Tennessee auf. Für sein literarisches Werk wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Pulitzerpreis und dem National Book Award. Die amerikanische Kritik feierte seinen Roman «Die Straße» als «das dem Alten Testament am nächsten kommende Buch der Literaturgeschichte» (Publishers Weekly). Das Buch gelangte auf Platz 1 der New-York-Times-Bestsellerliste und verkaufte sich weltweit mehr als eine Million Mal. Mehrere von McCarthys Büchern wurden bereits aufsehenerregend verfilmt, «Kein Land für alte Männer» von den Coen-Brüdern, «Der Anwalt» von Ridley Scott und «Ein Kind Gottes» von James Franco. Cormac McCarthy starb im Juni 2023 in Santa Fe, New Mexico.

© Derek Shapton

Produktdetails

- Verlag: Rowohlt Verlag GmbH

- Seitenzahl: 448

- Erscheinungstermin: 1. März 2014

- Deutsch

- ISBN-13: 9783644039513

- Artikelnr.: 40490808

Man kann die Romane von Cormac McCarthy bereisen wie die Landschaften des amerikanischen Südwestens, Passagen wiederlesen wegen ihrer visuellen Kraft und ihres eigentümlichen Rhythmus: nah an der Überwältigung, fasziniert von der Schroffheit und dem sprachlichen Spiel der Proportionen, der Fiebertraumschärfe einer sinnlichen Erfahrung, die einen vielleicht irgendetwas von «zeitloser Schönheit» murmeln läßt, bevor man den Sog auf die Spur zu kommen versucht. Viel mehr kann man von Literatur eigentlich nicht erwarten. Frankfurter Rundschau

Broschiertes Buch

Auch der zweite Teil der Border Trilogie ist spannend und einfach genial geschrieben.Bill's Erlebnisse sind unglaublich und spannend.Bill selbst jedoch bleibt immer ruhig und handelt überlegt.Er ist einfach nicht aus der Ruhe zu bringen.Ein stiller Cowboy,ein stiller Held.Lesenswert wie alles …

Mehr

Auch der zweite Teil der Border Trilogie ist spannend und einfach genial geschrieben.Bill's Erlebnisse sind unglaublich und spannend.Bill selbst jedoch bleibt immer ruhig und handelt überlegt.Er ist einfach nicht aus der Ruhe zu bringen.Ein stiller Cowboy,ein stiller Held.Lesenswert wie alles von Mister McCarthy

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

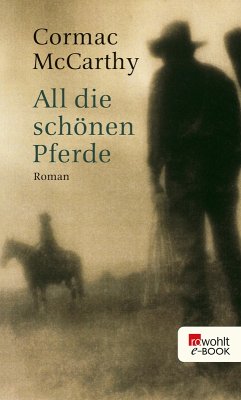

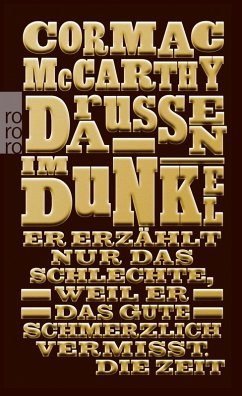

Andere Kunden interessierten sich für

Entdecke weitere interessante Produkte

Stöbere durch unsere vielfältigen Angebote