Gründerzeit 1200 (eBook, ePUB)

Wie das Mittelalter unsere Städte erfand Archäologie, die uns angeht: mitreißend und faszinierend erzählt

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 29,00 €**

24,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

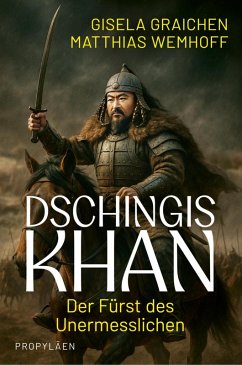

Wie ein Orkan fegte die neue, die moderne Zeit durch die Welt des Mittelalters. In den Zentren entwickelte sich ein nie dagewesener Erfindergeist. Mit dem massiven Städteboom begann eine Epoche von beispielloser Kühnheit und Kreativität. Eine Zeit, der wir geniale Alltagserfindungen wie Brille, Kompass und Uhrwerk verdanken und atemberaubende Bauwerke wie die gotischen Kathedralen. Die Geburtsstunde des Bürgertums schlug mit der urbanen Revolution um 1200. Auf der Basis jüngster archäologischer Erkenntnisse zeichnen Gisela Graichen und Matthias Wemhoff ein unbekanntes Bild von der Gründ...

Wie ein Orkan fegte die neue, die moderne Zeit durch die Welt des Mittelalters. In den Zentren entwickelte sich ein nie dagewesener Erfindergeist. Mit dem massiven Städteboom begann eine Epoche von beispielloser Kühnheit und Kreativität. Eine Zeit, der wir geniale Alltagserfindungen wie Brille, Kompass und Uhrwerk verdanken und atemberaubende Bauwerke wie die gotischen Kathedralen. Die Geburtsstunde des Bürgertums schlug mit der urbanen Revolution um 1200. Auf der Basis jüngster archäologischer Erkenntnisse zeichnen Gisela Graichen und Matthias Wemhoff ein unbekanntes Bild von der Gründerzeit der Städte, in denen wir heute leben - von den ersten Rathäusern bis zur heimlichen Supermacht der Hanse, von der Erfindung des Umweltschutzes und des Stadtmanagements bis zu den Umwälzungen in Bildung und Medizin. Vor allem aber erzählen sie ganz nah von den Menschen, die einst das neue »Zeitalter der Städte« begründeten.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.