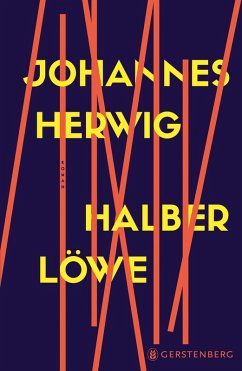

Für Sascha beginnt das letzte Schuljahr. Abhängen im Abbruchhaus, Mutproben mit seinen Kumpels, die immer gefährlicher werden: Sieht so der Rest seines Lebens aus? Und dann passiert etwas. Etwas, das alles, was war, zerschlägt und alles infrage stellt, was noch sein kann. Sich weiter wegducken - unmöglich. Rau im Sound der Straße, darunter voller Herz: Johannes Herwig erzählt in seinem neuen Roman von einer Freundschaft, die scheinbar über allem steht, und von der Schwierigkeit, Verantwortung zu übernehmen. Für die, an denen einem was liegt - und für sich selbst.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.