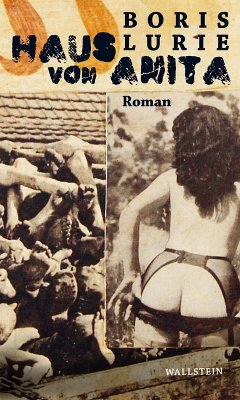

Haus von Anita (eBook, ePUB)

Roman

Übersetzer: Kalka, Joachim

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 24,00 €**

18,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

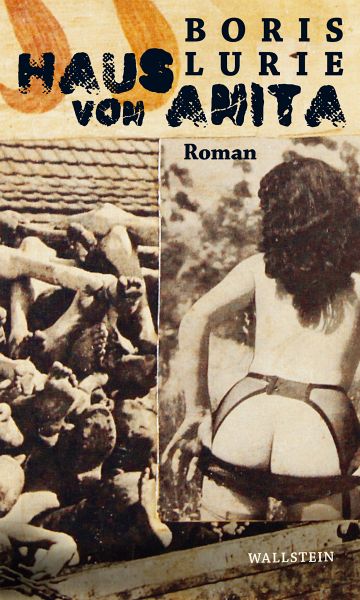

Zum ersten Mal auf Deutsch: Der Roman von Boris Lurie verbindet die Gewalt der KZs mit der zerstörerischen Energie der Kulturindustrie. Radikal und provokant wie kein Autor zuvor. Bobby ist in New York regelmäßig zu Gast - oder sollte man besser sagen: gefangen? - im "Haus von Anita" und lässt sich dort zusammen mit drei weiteren Männern von den Gebieterinnen des Hauses zur sexuellen Befriedigung quälen und misshandeln. Was auf der Oberfläche wie ein pornographischer S/M-Roman wirkt, ist auf einer anderen Ebene die provokante Darstellung der Nazigräuel. Ruth Klüger hat in der detailge...

Zum ersten Mal auf Deutsch: Der Roman von Boris Lurie verbindet die Gewalt der KZs mit der zerstörerischen Energie der Kulturindustrie. Radikal und provokant wie kein Autor zuvor. Bobby ist in New York regelmäßig zu Gast - oder sollte man besser sagen: gefangen? - im "Haus von Anita" und lässt sich dort zusammen mit drei weiteren Männern von den Gebieterinnen des Hauses zur sexuellen Befriedigung quälen und misshandeln. Was auf der Oberfläche wie ein pornographischer S/M-Roman wirkt, ist auf einer anderen Ebene die provokante Darstellung der Nazigräuel. Ruth Klüger hat in der detailgenauen Darstellung der Lager die Gefahr einer "Pornographie des Todes" gesehen. Wie ein auf die Spitze getriebener Beweis ihrer provokanten These liest sich dieser Text, an dem Boris Lurie mehr als 40 Jahre arbeitete. Auch er war ein Überlebender der Shoah und er war Mitbegründer der NO!art-Bewegung, die sich vor allem gegen die Pop Art und eine selbstgefällige Konsumgesellschaft wendet. Die industrielle Zerstörung der Körper in den Lagern wird hier bis zur Unerträglichkeit mit ihrer kulturindustriellen Vernutzung durch Konsum, Kommerz und Pornographie verschränkt. Lurie verarbeitet in diesem Buch nicht nur seine Erfahrung der KZs, sondern fragt auch mit schockierender Eindringlichkeit nach der Bedeutung der Kunst nach der Shoah. Eine Lektüre, die erlitten und nicht genossen werden will.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.