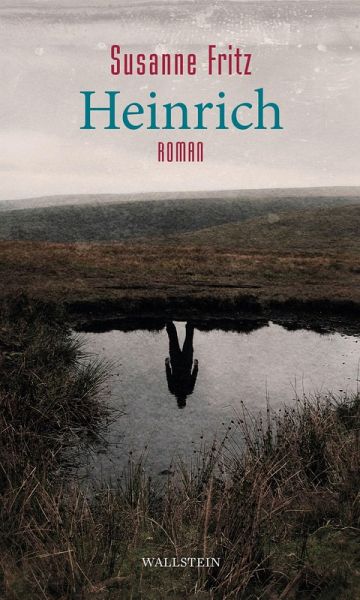

Heinrich (eBook, ePUB)

Roman

Sofort per Download lieferbar

Statt: 24,00 €**

18,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Wie sehr prägen uns Herkunft und Kindheit? Gibt es ein zweites Leben über die alten Erfahrungen hinaus? Eine Spurensuche. Heinrich ist ein kreativer Kopf, erfolgreicher Architekt und Unternehmer. An seinem Zeichentisch entwickelt er zukunftsweisende Ideen. Er stammt aus schwierigen Verhältnissen: Als einziges Kind einer geschiedenen Frau und Angehöriger der deutschen Minderheit wächst er in einem Armutsviertel einer polnischen Kleinstadt auf. Als die Deutschen im Herbst 1939 einmarschieren, eröffnen sich dem Jugendlichen Aufstiegschancen, die im Kriegseinsatz und russischer Gefangenschaf...

Wie sehr prägen uns Herkunft und Kindheit? Gibt es ein zweites Leben über die alten Erfahrungen hinaus? Eine Spurensuche. Heinrich ist ein kreativer Kopf, erfolgreicher Architekt und Unternehmer. An seinem Zeichentisch entwickelt er zukunftsweisende Ideen. Er stammt aus schwierigen Verhältnissen: Als einziges Kind einer geschiedenen Frau und Angehöriger der deutschen Minderheit wächst er in einem Armutsviertel einer polnischen Kleinstadt auf. Als die Deutschen im Herbst 1939 einmarschieren, eröffnen sich dem Jugendlichen Aufstiegschancen, die im Kriegseinsatz und russischer Gefangenschaft enden. 1949 gelangt er nach Westdeutschland, wo er eine Familie gründet und ihm eine schwindelerregende Karriere gelingt. Seine ungeliebte Herkunft aber verfolgt ihn über seine Erfolge hinaus. Die Geschichte beginnt mit einem Unfall: Ein großer Spiegel geht zu Bruch. Kurz zuvor hatte der kleine Heinrich seine Zukunft darin erblickt, die nun verloren scheint. Es sei denn es gelänge, die Scherben wieder zu einem Ganzen zu fügen. Susanne Fritz verbindet Traum und Erinnerung, Chronik und Fiktion zu einer faszinierenden Spurensuche. Es geht um nichts weniger als um das Rätsel Mensch: Was können wir über den anderen wissen, was über uns selbst?

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.